Laboratory of Sensory Diversity

Kyushu University

色覚の進化

色覚の多様性

霊長類の音声

色彩豊かな世界を見ることについて、普段あまり疑問に思うことはないかもしれません。しかし、あらゆるヒトの性質がそうであるように、現在体験している色の知覚には、長い生物の歴史、すなわち生物の進化がかかわっています。

多くのヒトは、眼球の奥に位置する網膜に、反応する光の波長域が異なる3種類の錐体細胞を持っています。このため、3色性の色覚を示します。その他の動物も同じように世界を見ていると思いがちですが、霊長類以外の哺乳類は基本的には黄と青の対比による2色覚で、鳥は4色覚と考えられています。

ヒトの祖先の霊長類で起こった2色覚から3色覚への進化によって、ヒトは一般的に3色覚で世界を見ています。3色覚では、さらに赤と緑のの対比が加わります。しかし、このような進化が起ることに必然性があったのかについては、明確な証拠はなく議論が続いています。

3色覚が霊長類で再び進化した理由の有力な仮説は、3色覚は緑の背景から赤みがかった果実を見つけることに適しているという説です(果実説1)。しかし、野生の2色覚と3色覚の霊長類の果実採食行動の観察結果によると、3色覚の有利性は明確ではありません。2色覚でも明暗情報や匂いの情報を使えば、果実を見つけ、熟度を弁別できるため、それほど不利にはならないためだと考えられます。

さらに果実説に関する研究を知りたい方は以下をご覧ください。

● 東京大学 河村正二研究室HP

● カルガリー大学 Amanda Melin研究室HP

● 研究について書かれた本

3色覚の適応的意義に関するその他の仮説として、3色覚は顔色の変化など、社会的シグナルの検出に役立つという説があります(社会的シグナル説2)。

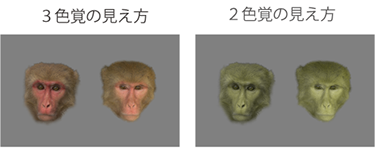

ニホンザルも含まれるマカク属でよく見られるように、繁殖期に顔が赤くなることで、繁殖可能かどうかを他個体が知ることができます。3色覚進化の原動力は果実採食にあったかもしれませんが、3色覚であることでこのような社会的シグナルが進化したのかもしれません。

当研究室では、ニューヨーク大学、カルガリー大学の霊長類研究グループと共同で、マカク属の一種であるアカゲザルの顔写真を利用して社会的シグナル説を調べています。

上の各図では、アカゲザル同一メス個体の繁殖期(左)と非繁殖期(右)の顔を示しています。左の図は3色覚の見え方(オリジナル画像)、右の図は2色覚の見え方をシミュレートしたものです。顔の色の違いは、3色覚で際立って見えます。

果実説と社会的シグナル説は、3色覚の適応的意義を果実や顔など特定の物を見るために求めた仮説として魅力的です。しかし、3色覚への進化は特定の物を見るためだけではなく、様々な物を見るために有効であると考える研究者もいます3。また、色カモフラージュを破るなど4,5、2色覚の方が都合のよい条件もあるため、3色覚がベストな色覚であるのかは議論があるところです。

つまるところ、色覚はその他多くの性質と同様に、祖先からの遺伝情報を引き継ぎながら、偶然の遺伝的変異と環境への適応を繰り返し変化し、見る者と見られる物の関係、社会性の進化などとも関連しつつ現在に至っていると考えられます。

色のついた世界を見ることに、このような長い進化の歴史が関わていると考えると、物の色の見かたも変わってくるものです。

引用文献

1Mollon JD. 1989 "Tho' she kneel'd in that place where they grew..." The uses and origins of primate colour vision. J. Exp. Biol. 146, 21-38.

2Changizi M, Zhang Q, Shimojo S. 2006 Bare skin, blood and the evolution of primate colour vision. Biol. Lett. 2, 217-221.

3Vorobyev M. 2004 Ecology and evolution of primate colour vision. Clin. Exp. Optom. 87, 230-238.

4Morgan MJ, Adam A, Mollon JD. 1992 Dichromats detect colour-camouflaged

objects that are not detected by trichromats. Proc R Soc Lond B Biol Sci 248: 291–295.

5Saito A, Mikami A, Kawamura S, Ueno Y, Hiramatsu C, Widayati KA, Suryobroto B, Teramoto M, Mori Y, Nagano K, Fujita K, Kuroshima H, Hasegawa T. 2005 Advantage of dichromats over trichromats in discrimination of color-camouflaged stimuli in nonhuman primates. Am J Primatol 67(4), 425-436.

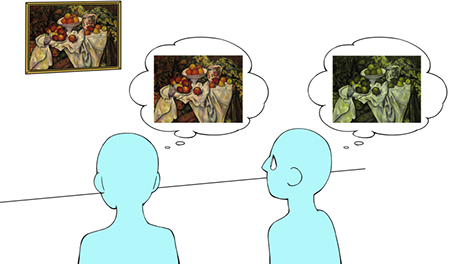

ヒトには色覚の多様性が存在します。

ヒトの一般的な色覚は3色型ですが、5~8%の男性は、2色覚や2色覚に近い見え方をする3色覚です。世界では2億人以上に相当する人がこのような色覚を持っています。"Beauty is the eye of the beholder(蓼食う虫も好き好き)"ということわざがあります。高浜虚子は、「虹を見て、思ひ思ひに美しき」という句を詠んでいます。色覚が異なれば見る世界の印象も異なるのでしょうか?

色覚の違いによる色弁別の違いについては、研究が進んでいますが、感性的な側面への影響についてはよくわかっていません。

当研究室では、芸術鑑賞や日常生活の行為において、色覚が異なれば、どのように世界に対して目を向け、異なる印象を得ているのかについて研究しています。

本研究は、以下の共同研究者から援助を受けて進めています。

:計算論的アプローチ

:心理学的手法

:遺伝子解析

参加についてのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

ヒトを特徴づける性質の一つに言語による情報伝達があります。ヒトの言語進化の道筋を捉える上で、霊長類における音声コミュニケーションを理解することは大変重要です。音声言語の進化を探るには、音声を発するための声道構造などの解剖学的特徴、および、意味のある音声のまとまりを素早く発するための神経系の進化について理解する必要があります。

当研究室では、芸術工学研究院の音声研究グループと共同で、様々な霊長類の音声を録音し、音響的特徴を解析しています。そうすることで、声道構造などを間接的に知ることができます。このような非侵襲的な手法を用いて音声コミュニケーションの進化や多様性を明らかにすることで、絶滅の危機にある霊長類の保護にもつながると考えていす。

なお、本研究は、京都大学霊長類研究所、日本モンキーセンター、その他動物園等の協力を得ておこなっています。

様々な霊長類の音声(録音:杉野強、於日本モンキーセンター)

チンパンジー

ニホンザル

ワオキツネザル