研究シーズ

現在、下記の研究テーマと学外機関(産官学)との連携を希望しています(その機関は企業や大学・研究所だけではありません。病院、介護施設、公的施設などの機関も含みます)

また、下記の研究の寄付金(奨学寄付金)を受け入れています。

ご関心がある場合はお問い合わせ下さい。

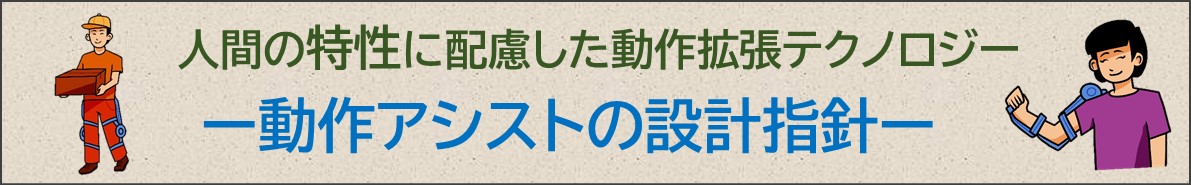

1.人間の適応能に基づいた動作アシスト機器の開発

科学研究費の挑戦的萌芽研究および基盤研究Aにより、人間が外的に動作をアシストされた際に、人間がどのように反応、適応するかの様々な知見を得ています。それを社会に還元することができる共同研究(例えば動作・歩行・介助アシスト機器(アシストスーツ、パワードスーツ、マッスルスーツ等)の開発)を希望しています。

下記のバナーをクリックすると研究成果を紹介したPDFが開きます。

研究概要はこちらをご覧下さい 身体動作をアシストするテクノロジーと人間工学

2.人間工学的手法を用いた製品設計支援

人間の動作、姿勢の特性や個々の特性(子ども、高齢者、障がい者など)の特性に応じた製品設計開発を積極的に受け入れています。

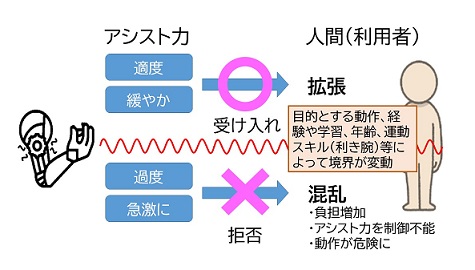

3.パーキンソン病患者の起立動作を支援する椅子の開発

4.足踏み運動を用いた歩行能力評価

足踏み運動から老化や左右差を評価するための研究を行ってきました。その知見やノウハウを実装した評価システム(ハード、ソフト)の実現に協力して頂ける企業を探しています。

過去に掲載した情報

旧1.手指の形態や動き、学習特性を応用した製品開発支援

1−1)人間の動き特性を重視したハンドジェスチャー

将来のインターフェイスの操作は手指によるジェスチャーが主流になると言われています。現在はシンプルなジェスチャーしか用いられていませんが、将来は両手の5本の指を細かく動かして、複雑の指令をだすことが予想されます。その際、人間がどの程度まで手指を巧みに動かせるのか、またどのようなジェスチャーが正確に行いやすいか、学習しやすいか、視覚フィードバックなしにどの程度正確に動かせるかなど、考えなければいけない問題の解明を進めています。

1−2)小型情報端末機器の操作性(特に片手親指操作)

近年、情報端末機器が小型化し、本体を片手で持ち、そして本体を持った手の親指にてボタンを押すことが主流になってきました。親指の動きの特徴を踏まえたインターフェイスを検討しています。特に指の巧緻性が衰えやすい高齢者や、指が太い、細い、長い、短いユーザーでも操作しやすいインターフェイスの指針を検討しています。

1−3)情報端末機器(キーボード、スマートフォン等)の長時間利用による筋骨格、神経系障害の予防策の検討

パソコンやスマートフォンの使用は長時間に及ぶことが多く、手首、首まわりの痛みやマヒをもたらすことがあります。これらの多くは、関節およびその内部への過剰な負担によって起こります。例えば、キーボードを叩くときには手首を長時間曲げていることが多く、手首内を走っている神経、腱等を圧迫し、これが痛みやマヒの原因になっていると考えられています。研究室では情報端末機器を使用している際の神経や筋の状態を観察し、その対策を考えています。

旧2.筋の減弱や疲労を評価する新しい指標の開発

2−1)筋の超音波画像を用いた新しい筋の評価

高齢になると下肢の筋が萎縮し、歩行、立ち上がり、階段昇降などの生活動作が困難になっていきます。本研究室では超音波装置を用いて、筋横断面積や筋厚を測定・評価する新しいシステムや指標を開発しています。

2−2)筋の超音波エコー画像のテクスチャ(模様や濃淡)を活用した筋の質や疲労度の評価

超音波エコーは組織間境界で反射する性質があります。この性質を用いて、皮下脂肪や筋肉の厚みを測ることができます。一方、筋肉内においても超音波は反射しており、Bモード画像で表示すると、模様や濃淡になって観察できます。この模様により筋の質(少ない筋量で大きな筋力発揮)や疲労度(肩こりなど)を推測する手法を検討しています。

旧3.身体動作を支える機能を評価する新しい手法の開発

3−1)歩行フォーム(動作)の年齢別特徴と評価指標の検討

高齢になると歩行動作(フォーム)が変化します。研究室では中高齢者の歩行動作を計測・分析し、年齢別の歩行動作の特徴を検討しています。将来的には数百名程度の歩行フォームデータベースを構築し、歩行を評価するシステムを提案したいと考えています。

3−2)身体部位の知覚誤差を評価する新しい手法の開発

身体の動作を正確に実行するためには、実際の身体部位とその知覚にずれが生じてはいけません。高齢になるとこのずれが大きくなり、転倒(つまずき)などが起こると言われています。研究室ではそれを評価する新しい手法を開発するとともに、高齢者の位置知覚特性を検討し、製品設計への応用を目指します。