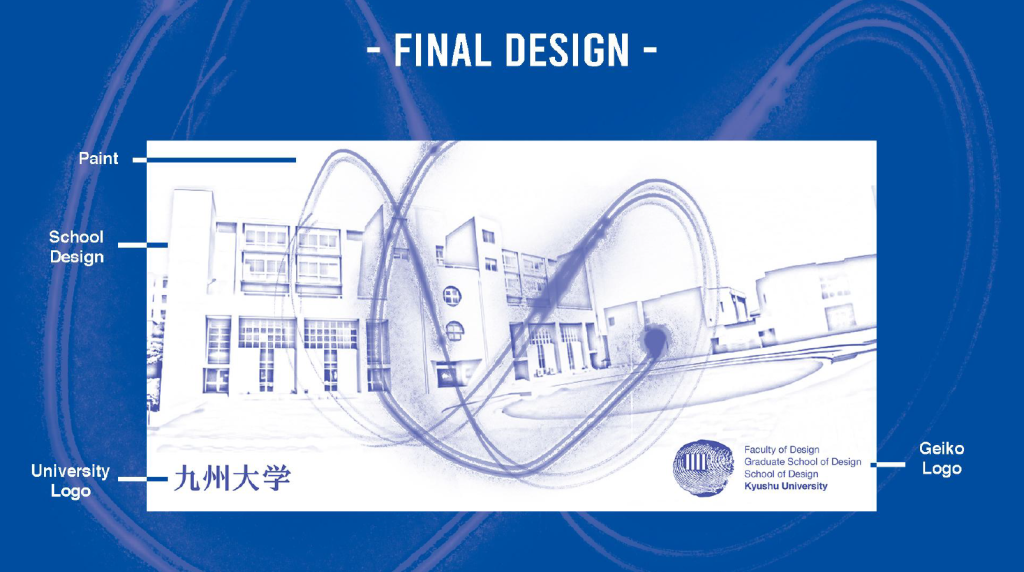

九州大学大橋キャンパスで長く親しまれている建築物群が、「造形の規範となっているもの」として、国の登録有形文化財*¹(建造物)に登録される見通しとなりました。

戦後の高度経済成長期に建てられた建築物であるとともに、九州芸術工科大学(現:九州大学芸術工学部)創立時に助教授として着任し、戦後日本を代表する建築家の一人となった香山壽夫氏の初期の代表的な建築作品として高く評価されています。

登録対象の建造物は、「旧九州芸術工科大学環境画像棟」、「旧九州芸術工科大学工業音響棟」、「旧九州芸術工科大学画像特殊施設棟」、「旧九州芸術工科大学音響特殊施設棟」、「旧九州芸術 工科大学工作工房」です*²。

教員や学生による活発なコミュニケーションが行われるスペースの充実を目指し、これらの5 棟は、通称フライパン広場と呼ばれる正方形平面の広場を囲むように並んで建ち、一体として大橋キャンパスのなかでもシンボル的な建築空間をつくりあげています。

今回の発表を踏まえ、大橋キャンパスをより魅力ある場所としていけるよう、学内外に開かれた学びの拠点として活用してまいります。

皆様には一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

*¹ 登録有形文化財(建造物)…50 年を経過した歴史的建造物のうち一定の評価を得たものが登録され、保存を図りつつ、積極的に利活用することで、建物の魅力を広く知ってもらう目的を持つもの。

*² 「 」内は文化財登録名称を示す。

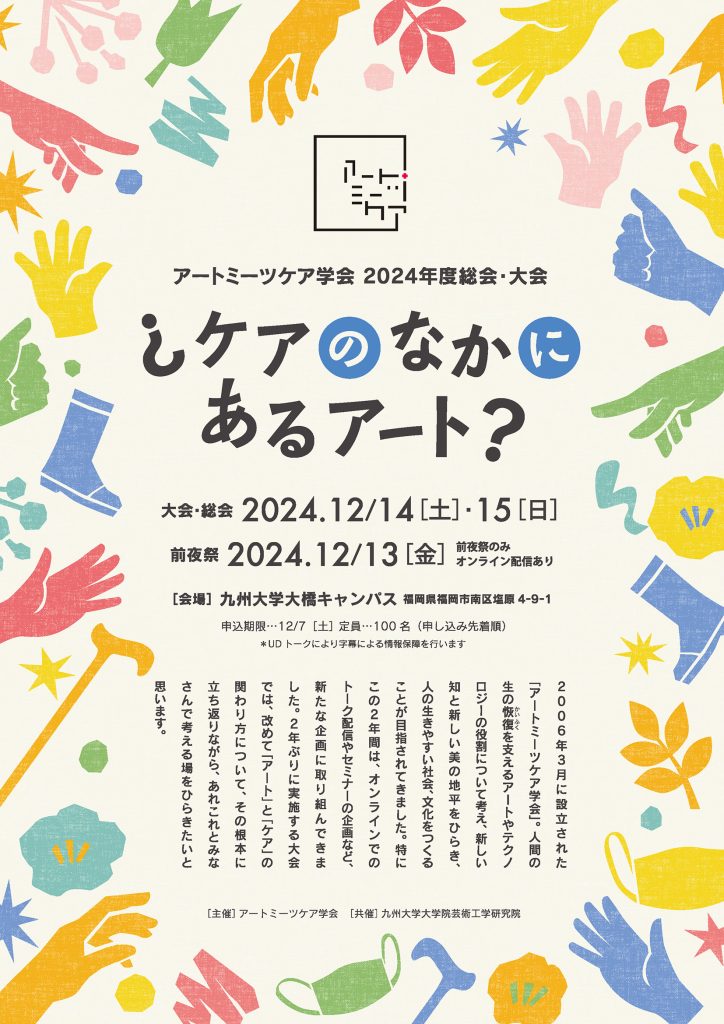

なお、本キャンパスの建築物群が国の登録有形文化財(建造物)に登録される見通しとなったことを受け、福岡市経済観光文化局の主催により、以下のとおり現地見学会を開催します。

当日は、国登録有形文化財(建造物)に登録見込みの建築群について、現地を歩きながら九州大学芸術工学研究院 環境設計部門の担当教員が解説します。

**「旧九州芸術工科大学環境画像棟」ほか4件 国登録文化財への答申記念見学会 <実施済> **

▪開催日時:

2024年12月5日(木曜日)

1回目 10時30分~11時00分

2回目 13時30分~14時00分

※参加を希望されるいずれかの時間帯を、申込みフォームで選択してください。

▪開催場所:九州大学大橋キャンパス(〒815-8540 福岡市南区塩原4-9-1)

▪参加費:無料

▪定員:各回15名

▪申込方法:参加を希望される方は、下記申込みURLよりお申し込みください。

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/kyusyu-univ-event1205

※複数人で参加を申し込む場合は、全員のお名前・年齢を申込みフォームにご記入ください。

▪申込締切:2024年12月3日(火曜日) 13時00分まで

▪結果発表:12月4日(水曜日)にメールでご連絡します。希望者多数の場合は、抽選となります。

▪詳細情報:現地見学会の詳細については、福岡市ホームページをご覧ください。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/bunsei/charm/20241205kyusyu_univ_event.html

▪お問い合わせ先:

福岡市経済観光文化局 文化財活用部 文化財活用課

住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号

電話番号: 092-711-4666

FAX番号: 092-733-5537

E-mail: bunkazai.EPB@city.fukuoka.lg.jp

| 添付ファイル |

|---|