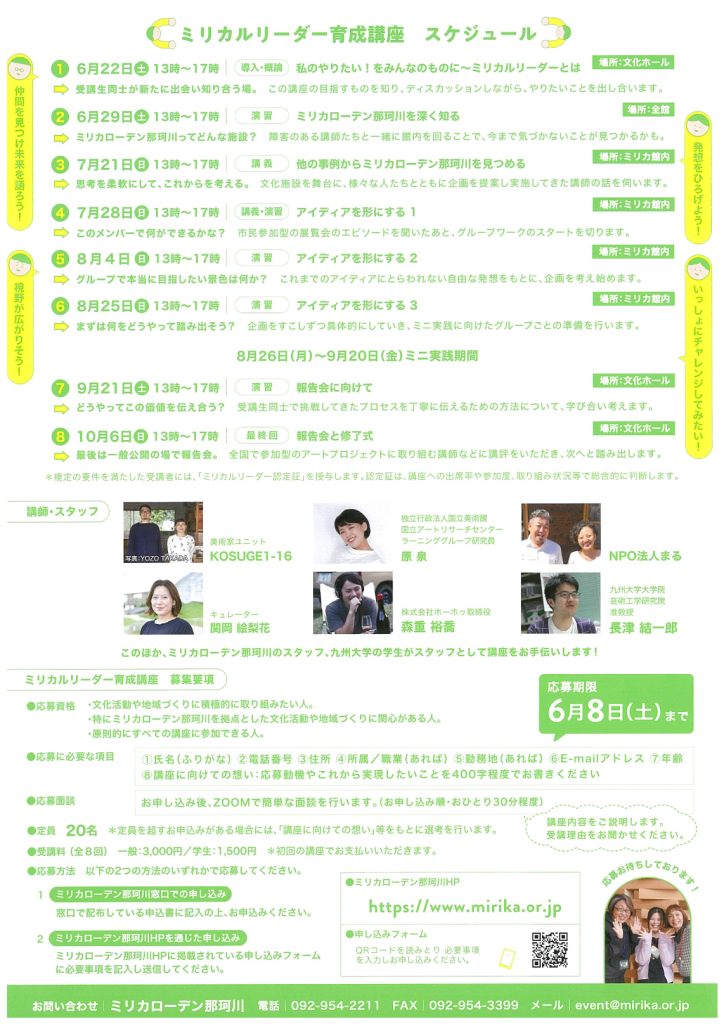

未来構想デザインコースでは、多様性や包摂性についての授業や研究が盛んに行われています。

また、芸術工学研究院の研究教育機関である社会包摂デザイン・イニシアティブが中心となって、九州大学基幹教育科目として「社会包摂とデザインA,B」を実施しており、これら2つの科目には780名が受講しています。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

2024年2月11日に九州大学大橋キャンパス音響特殊棟で開催した、2023年度コンサートシリーズ「音楽と非人間」第2回目の演奏動画を芸工公式YouTubeで公開しました。

今年度の「音楽と非人間」というコンサートシリーズは、3 年間の研究プロジェクトの一環で、前近代的で非西洋的な存在論に根差した日本の哲学と美学を基にして、人間の音と非人間の音の関係を新たな視点から解釈します。

作曲家たちは自然や精神的な要素との関わりを探求し、前近代の哲学や能楽の作品からインスピレーションを得ています。自然からのインスピレーションやフィールドレコーディング、伝統楽器を用いた現代音楽が交差し、不安定な時代において音楽を創り、聴き、共有する、(そして議論する )、意味のある方法を定めていきます。

ジョン・ケージ:『Winter Music』ピアノ2台のための(1957) と『Atlas Eclipticalis』ヴィオリン6とチェロ6のっための(1961)

演奏者:河合拓始(ピアノ)、西岡怜那(ピアノ)、江頭摩耶(ヴァイオリン)、宇野健太(チェロ)

エヴァ=マリア・ホーベン『constellations – consolations [星座 – 慰め]』ピアノのための (2021年)

演奏者:河合拓始

| 参照リンク |

|---|

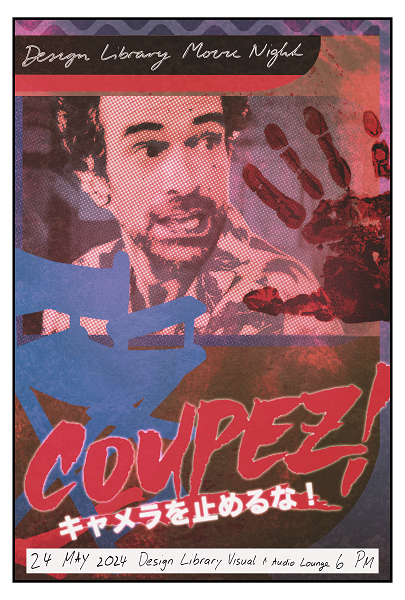

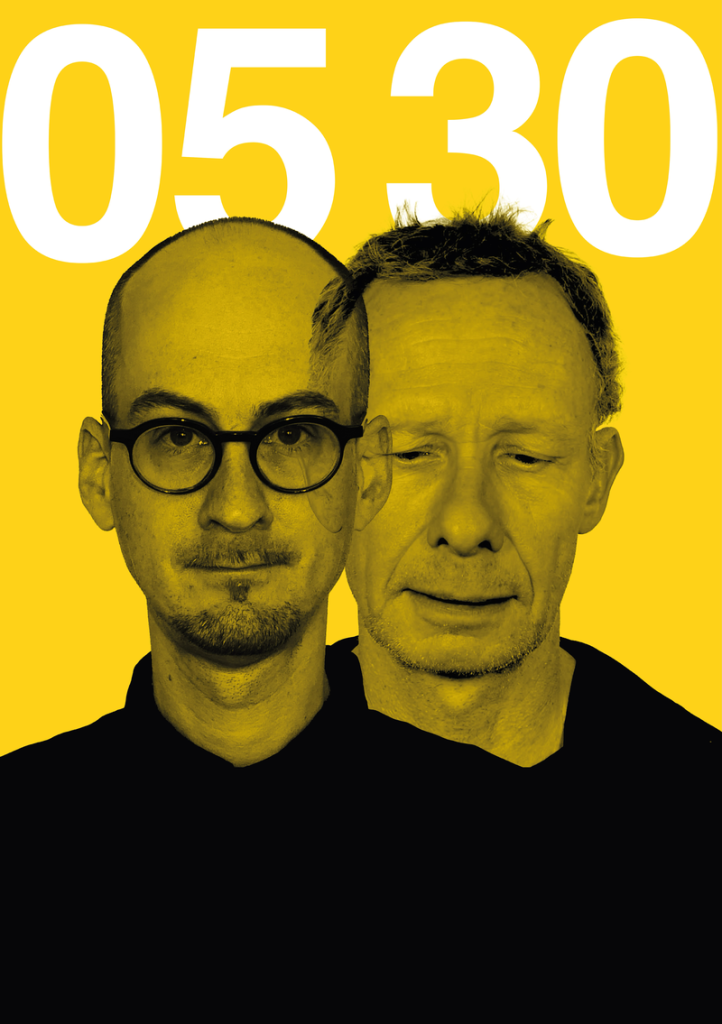

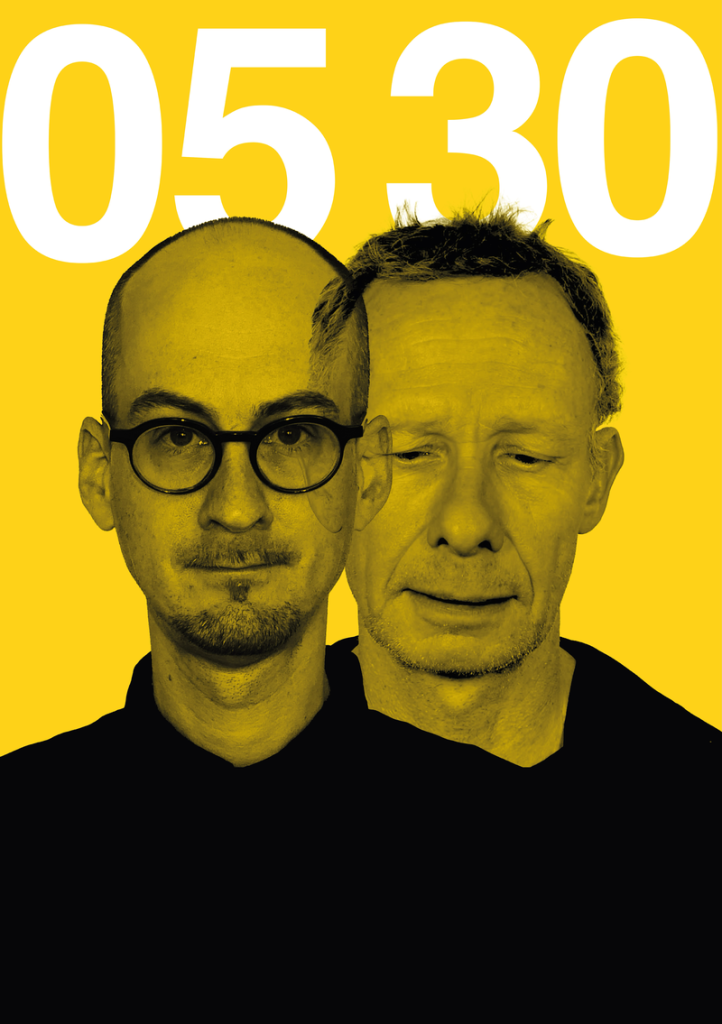

九州大学芸術工学部音響設計コース音文化学講座ならびに九州大学大学改革活性化制度プロジェクトでは,この度本学テクニカルスタッフ 宮下恵太の退任に伴い,宮下と交流のあるゲストを日本各地より招き, パフォーマンスとトークを開催します。

宮下は, 電気・情報・通信といった今日的なテクノロジーと人間との関係性を軸に作品制作や即興演奏を行うアーティスト/エンジニア/即興演奏家です。ゲストも各々,身近なものを改変した楽器の制作やそれらを使った少し不思議なパフォーマンス,フィールドレコーディングや生活音のセルフサンプリングからの再構築,有機物の分解や状況,過程から生まれいく音響的な堆積や地層への関心,というように,宮下ともその興味を共有する活動をおこなっています。

今回のfreqでは,宮下と各ゲストによるパフォーマンスを踏まえた上で,これからのテクノロジーや社会との向き合い方を,出演者を交えたトークを通じて考えていきます。

日時|

2024年5月12日(日) 17:30‐21:00

出演|

宮下恵太(九州大学大学院芸術工学研究院 テクニカルスタッフ), おおしまたくろう, vvekapipo (hertz), hazuki ohta

進行(トーク)|

城一裕(九州大学大学院芸術工学研究院 准教授)

会場|

九州大学大橋キャンパス音響特殊棟録音スタジオ

(*会場内は飲食・喫煙禁止となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。)

入場|

無料(限定50名)*参加を希望される方は以下リンクpeatixよりお申し込みください。

主催|

九州大学芸術工学部音響設計コース音文化学講座,九州大学大学改革活性化制度プロジェクト( 令和3年度大学改革活性化制度「メディアアートによる科学・ 技術の芸術表現への昇華を通した価値の可視化プロジェクト」)

助成|

日本学術振興会科研費[23H00591][23K17267]

プロフィール|

■ 宮下恵太(みやした・けいた)

アーティスト/エンジニア/即興演奏家。

電気・情報・通信といった今日的なテクノロジーと人間との関係性を軸に作品制作や即興演奏を行う。主な展示として個展「わたしたちの光、おおらかなしるし | our lights, tolerant signs」(EUREKA、福岡、2024)、グループ展「ICCキッズ・プログラム2022 Tools for Play どうぐをプレイする」(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]、東京、2022)など。

https://keitamiyashita.com/

■ おおしまたくろう OSHIMA Takuro

サウンドマン。PLAY A DAYをモットーに、身近なものを改変した楽器の制作と、それらを使った少し不思議なパフォーマンスを行う。音楽や楽器の名を借りた遊びやユーモアにより、社会をマッサージする。音の実験ワークショップ「SOUNDやろうぜ」主宰。

近作に車のウィンカーのタイミングのズレを利用したリズムマシン「NB-606」、魂柱を失ったバイオリンを昆虫として蘇らせる「Violinsect」など。

■ vvekapipo (hertz)

2000年生まれ。ダンサー。コンポーザー。

福岡を拠点に、Kieth Flackにてスタッフを務めつつ、ノイズ音楽を中心とした実験集会”hertz”をオーガナイズ。ジャパノイズからテクノまでジャンルにとらわれず、即興的にサウンドコラージュミックスをするプレイスタイルを軸に、様々な現場で実験を行う。

制作においては、フィールドレコーディングや生活音のセルフサンプリングを行い再構築することで、独自の電子的音楽へと昇華させている。国内外でのライブやDJ、ミックス提供など、その活動は多岐にわたる。

近日アルバムリリース予定。

rural 2024への出演も決まっている。

■ hazuki ohta / 太田遥月

1999年生まれ。慶應義塾大学卒業後、山口を拠点に活動。

在学中より、有機物の分解や状況、過程から生まれいく音響的な堆積や地層に関心を寄せ、作品制作を行う。

現在は、採取した物質に刻まれた記憶やトラウマと自分のなかに意識せずに存在しているものを綺麗にせずに、曖昧に変わり続ける風景について考察している。

| 参照リンク |

|---|

| 参照リンク |

|---|