九州大学芸術工学部では、高等学校を対象に、各コースによるテーマで出前授業及びリクエスト授業を実施します。

出前授業等を希望される場合は、以下のとおり申込書を送付くださいますようお願いいたします。

【実施方法】

(1)出前授業: 本学部教員を高等学校に派遣する(受講予定者15名以上)

(2)リクエスト授業: 大橋キャンパスでの授業(受講予定者5名以上、平日のみ)

【申込及び実施期間】

申込期間:令和7年5月19日(月)~ 12月12日(金)

派遣期間:令和7年6月下旬 ~ 令和8年3月6日(金)

【費用について】

(1) 出前授業: 本学部から派遣する教員の旅費(交通費等)をご負担ください。

(2) リクエスト授業: 来学に係る経費は自己負担とさせていただきます。

出前授業・リクエスト授業ともに本学及び派遣教員に対する謝金は不要です。

【出前授業等の申込み方法】

本学部ホームページから、「九州大学芸術工学部出前授業等申込書」(PDF又はWordファイル)をダウンロードいただき、希望する出前授業のテーマ等の必要事項をご記入のうえ、申込期間内にメールにてお申し込みください。

※テーマによって、対象学年や参加人数、実施方法等に制限のある場合があります。詳細は各テーマ内容をご確認ください。

【お申込み・お問い合わせ】

九州大学芸術工学部学務課教務係

住所:〒815-8540 福岡市南区塩原4丁目9番1号

電話:092-553-4631 FAX:092-553-4597

E-mail:gkgextension@jimu.kyushu-u.ac.jp

URL:https://www.design.kyushu-u.ac.jp/

【その他】

申込多数の場合や教員の日程が合わない場合等には、ご希望に添えないことがあります。あらかじめご了承ください。

<令和7年度 出前授業等テーマ一覧>

各コースにおける出前授業のテーマは次のとおりです。

申込書に希望の日時及びテーマを第1希望から第3希望までご記入ください。

なお、テーマは希望ごとにコースが異なっても構いません。

〇共通テーマ「大学で学ぶこと」

(主な内容、高校と大学の違い、勉強と研究・卒業研究、授業の構成と内容、卒業後の進路、課外活動と大学生活等)

1.環境設計コース

2.インダストリアルデザインコース

3.未来構想デザインコース

4.メディアデザインコース

5.音響設計コース

〇環境設計コース(12テーマ)

1.環境設計の世界

2.歴史的建造物を調査研究する-西洋建築史入門

3.建築家の仕事

4.環境設計とVR、AR、DX

5.ちからとかたち-建築構造入門-

6.環境の多重構造-地球環境・都市環境・建築環境-

7.材料のみかた-建築材料入門-

8.平時の緑地環境の保全による災害への備え、そして復興へ

9.文化財の保存

10.光のデザイン ~建築照明とライトアップ~

11.住まいの文化

12.環境汚染物質やテロ関連物質の分析

〇インダストリアルデザインコース(27テーマ)

●人を知る ←科学的アプローチ

1.人にやさしいデザインとは?

2.人間工学に基づく製品開発のご紹介

3.筆記用具の工夫で成績アップ:受験勉強のための人間工学活用法

4.快適性を科学する

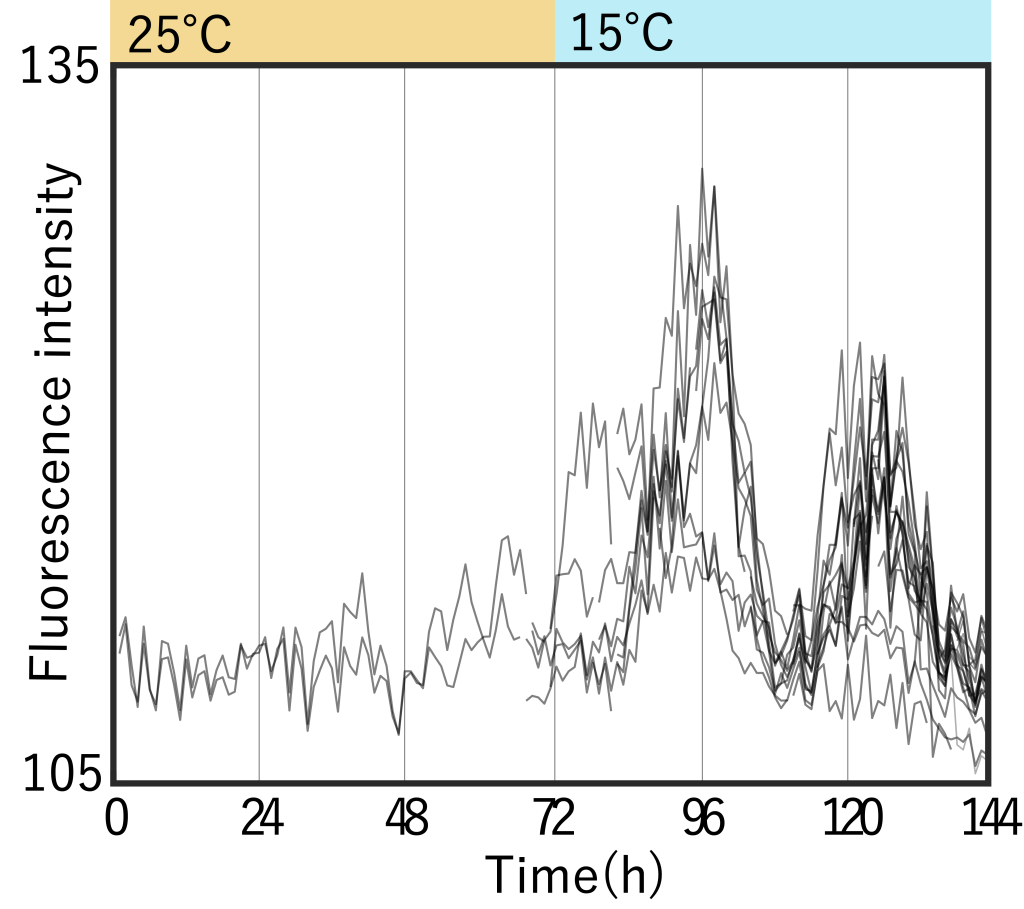

5.体内時計(朝型・夜型)を考えた勉強とライフスタイル

6.感性・脳科学とその応用

7.睡眠負債とは

8.座り心地のいいイス-人間工学の視点-

9.ヒトの多様性とデザイン

●美しさを知る ←感性的アプローチ

10.オリンピックとデザイン

11.日常品のデザイン ~家具・雑貨のデザイン入門~

12.あなたの日常を変えるSDGsとデザイン思考入門

13.ユニバーサルデザインと私たちのくらし

14.問題を発見し解決するデザイン方法入門

15.デザインをマーケティングの観点から考えてみよう

16.「モノ」のデザインと「コト」のデザイン

17.デザインエンジニアリングとは?

18.製品開発ストーリー(揺動型ベビーベッドの開発)

19.公共交通機関とデザイン

20.受験勉強のやる気がアップするデザイナーの考え方

21.高校生が高校生のための文房具をデザインして商品になるまでのお話

22.ルールで創る。行動のデザイン、社会のデザイン

23.最先端折紙入門

24.身近な昆虫から学ぶ生物模倣工学入門

25. サービスデザインって何?学校生活の『困った』や『いいね』から始める体験

26. 地域の宝を探せ!ローカルから始めるデザイン発想法

27. 未来のまちを物語る:ストーリーテリング×デザイン

〇未来構想デザインコース(13テーマ)

●アートとデザイン

1.アートについて考える

2.色覚の進化と多様性

3.デザイン思考を活用した「探究」

4. アートの価値

5. 観察とリサーチ、そして記録すること

●社会と環境

6.樹木や動物、存在しないものとともに、よく生きること

7.持続可能な環境のデザインと人間行動のデザイン

8.Design Education for Solving Real-World Problems

9.生活を支える技術・素材と環境のつながり

10.障害はどこにある? ~多様性と社会デザインを考える~

●情報と生命

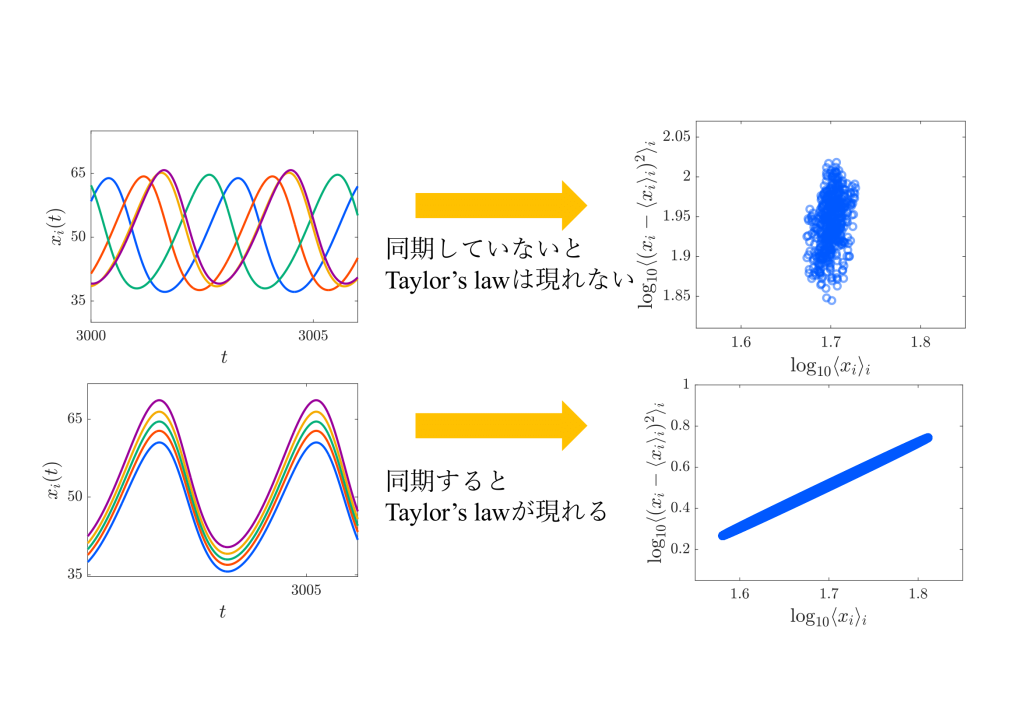

11.リズムは何故シンクロするのか? ~メトロノーム、ホタル、体内時計の数学~

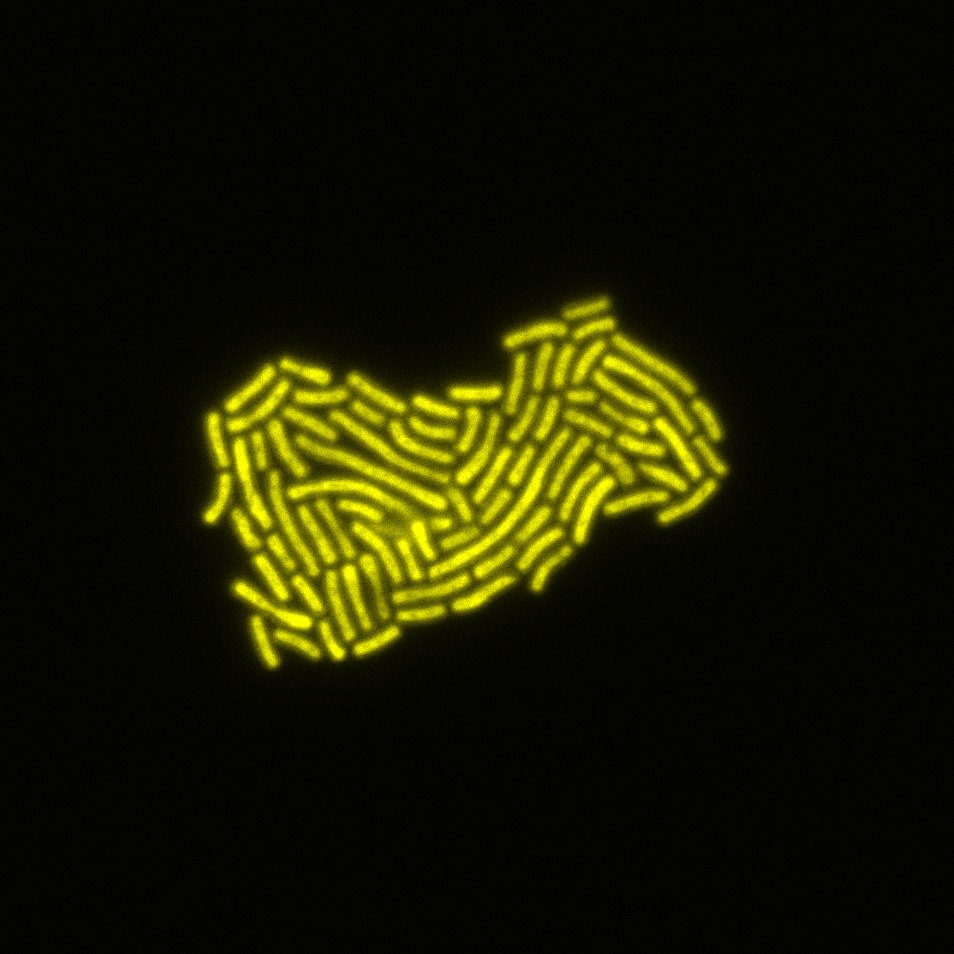

12.深層学習による生命データからの知識発見

13.伝染病・学校の怪談・文化~「流行」の数学

〇メディアデザインコース(12テーマ)

1.色って何?

2.錯視はどうして起こるのか

3.画像処理の中の数学 ※理科系志望2年生以上対象

4.映画における表現技法 ~フィルムからデジタルへ~

5.プロジェクションマッピング、立体映像、~「拡張映像」の世界~

6.シリアスゲームデザイン

7.ベクションとは何だ!?

8.意識の科学は可能か?

9.モノのインターネット(IoT)による未来の生活のデザイン ※36名まで

10.生成AIとメディアデザイン

11.あまり知られていないかもしれないCGの話

12.今までのピクトグラム、これからのピクトグラム

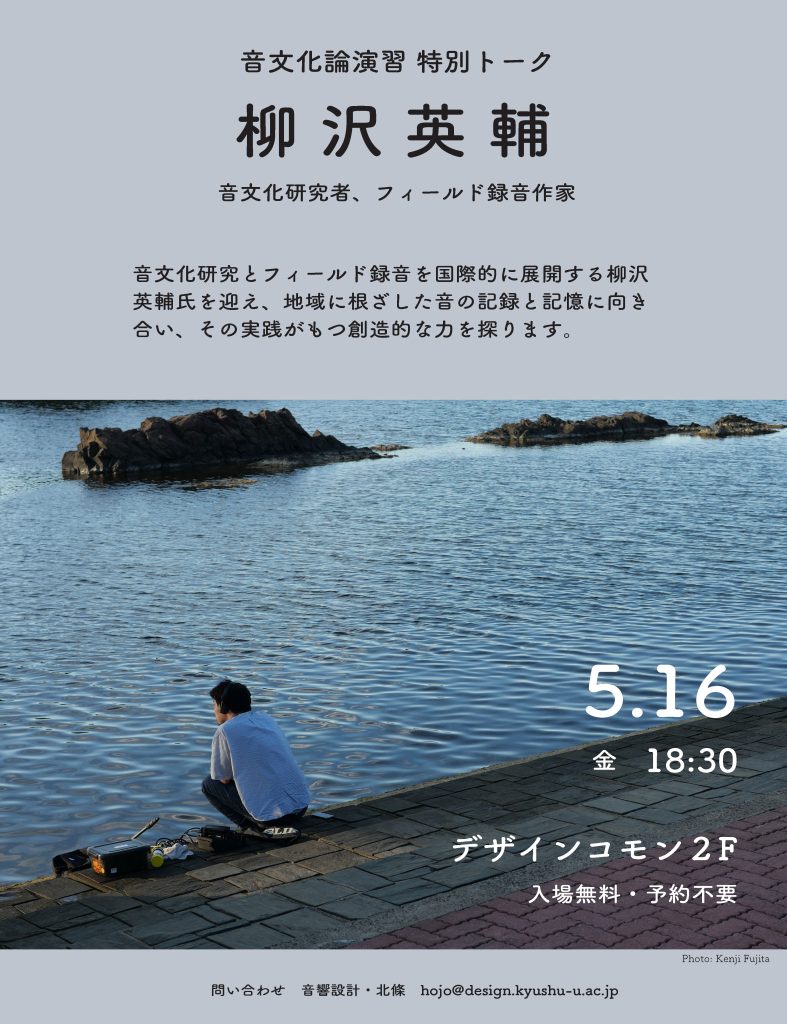

〇音響設計コース(10テーマ)

1.オーケストラと映画音楽

2.自動車の音デザイン ~次世代自動車のデザイン課題~

3.音色の不思議な世界

4.音楽と音環境 ~音環境の未来をデザインする視点~

5.サイン音の科学

6.物理モデル音源でメロディを奏でよう ~楽器の発音メカニズムを探る~

7.劇場・ホールにおける音響と現代の工学技術

8.音と振動の可視化と可聴化

9.話しことばの科学

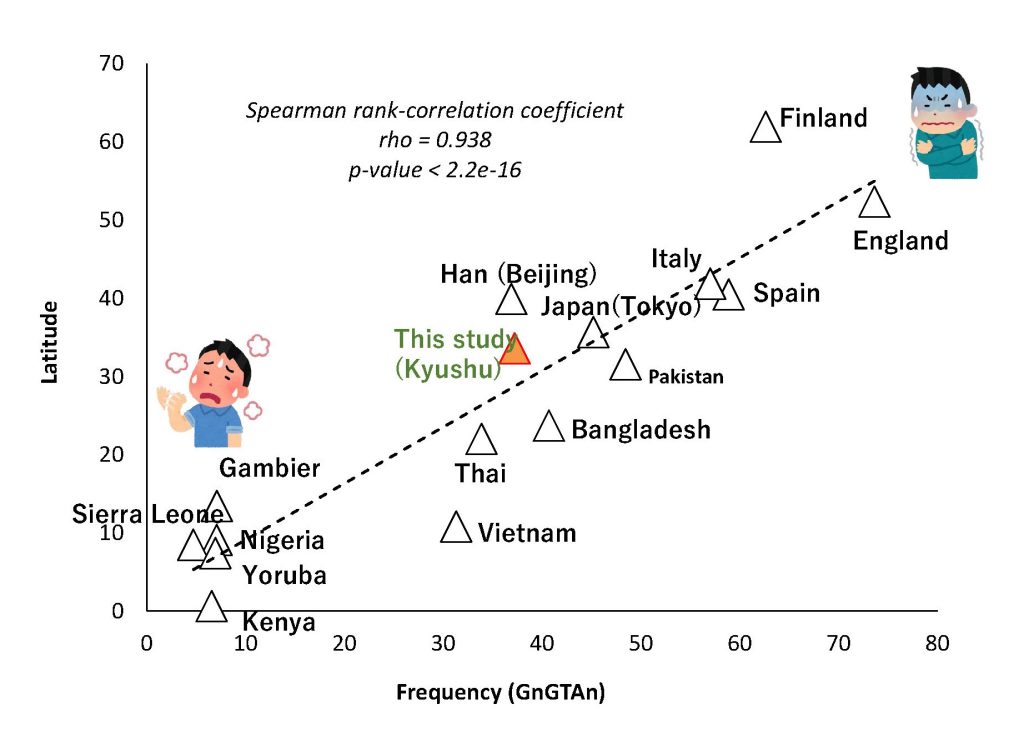

10.オーディオエンジニアの耳に挑戦 ~聴感トレーニング(聴能形成)体験~