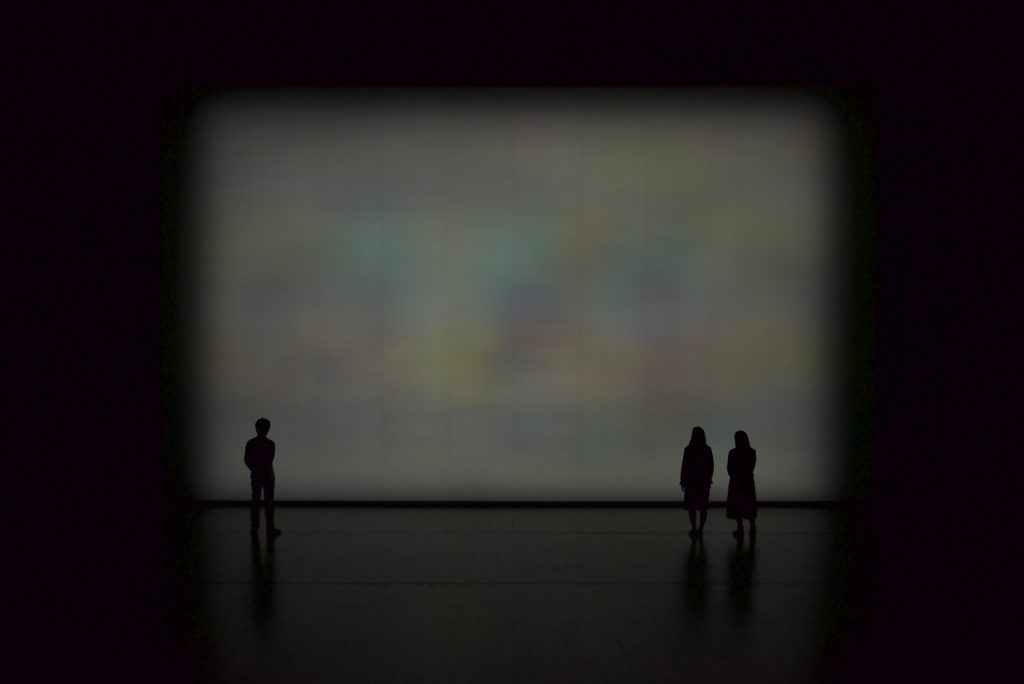

芸術工学研究院では、台湾を拠点に活躍するアーテイスト 許家維(シュウ・ジャウェイ)氏を迎え、許氏の映像作品上映会とアーテイストトークを開催します。

本イベントは、許家維、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の新作発表展「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(2023年6/3~9/3まで山口情報芸術センター[YCAM]にて開催)に合わせ行います。

許は映像作品やインスタレーションを中心に制作しています。彼は歴史的な文脈を神話的なテーマや、グリーンバック、ドローンカメラ、コンピューターアニメーションなどの様々な現代の映像技術と組み合わせたり、また、タイの人形劇や能楽、漫才、宗教的かつ民族的な儀式といった、伝統的な舞台芸術を自身の映像作品に多く取り入れています。

許の作品の出発点は、台湾とその近隣諸国との複雑な歴史的関係につながる傍流としての特定の地域や場所です。彼はこれまで、アジアにおける冷戦時代の影響や日本の植民地時代について取り扱ってきました。YCAMのプロジェクトでは、張、鄭とともに、日本統治時代の台湾における製糖業についての新作を制作・発表します。

本イベントでは、映像をもちいた許の探求的かつ実験的なアプローチによるビデオ・映画作品を英語と日本語の字幕付きで上映します。タイ北部に残る中国の国共内戦の痕跡、台湾の旧日本海軍燃料工場、ゲーム「マインクラフト」、パンダ外交、考古学・音楽・芸術との出会いなど、さまざまなテーマを扱った作品をご覧いただけます。

上映後は、英語での質疑応答が予定されていますので、みなさまぜひご参加下さい。

▪日 時:2023年6月9日(金)18:30〜20:30

▪場 所:九州大学大橋キャンパス デザインコモン

▪参加費:無料

▪言 語:英語(上映作品は英語と日本語字幕付き)

▪主 催:九州大学大学院芸術工学研究院

令和4年度大学改革活性化制度「日本デザインを創造し国際発信できる人材育成のための教育プログラムの構築」

令和3年度大学改革活性化制度「メディアアートによる科学・技術の芸術表現への昇華を通した価値の可視化プロジェクト」

▪共 催:九州大学大学院芸術工学研究院 デザイン基礎学研究センター

許家維(シュウ・ジャウェイ)(1983年台中生まれ、台北在住)

国立台湾芸術大学大学院造形芸術研究科、フランスのル・フレノワ国立現代芸術スタジオで学ぶ。最近の個展として、「銅鐘藝術賞:熊䤕、鹿、馬來貘與東印度公司」MoNTUE国立台北教育大学博物館(2019年、台湾)、「MAMスクリーン009」森美術館(2018年、東京)など。釜山ビエンナーレ(2022年、韓国)、あいちトリエンナーレ(2022年、日本)、アジア太平洋トリエンナーレ(2021年、オーストラリア)、シンガポールビエンナーレ(2019年)、上海、光州、釜山、シドニーのビエンナーレ(2018年)や、Haus der Kulturen der Welt(ドイツ・ベルリン)でのグループ展「2 or 3 Tigers 」 (2017年)にも参加。また、キュレーターとしてもアジアのアートシーンに欠かせない存在であり、国立台湾美術館(台中)で開催されたアジアン・アート・ビエンナーレ(2019年)のキュレーター、台北のOpen-Contemporary Art Center (OCAC)では2011年から2013年までディレクターを務める。

| 参照リンク |

|---|