そして、社会に実装していく際、どんな課題や障壁を乗り越える必要があるのか?

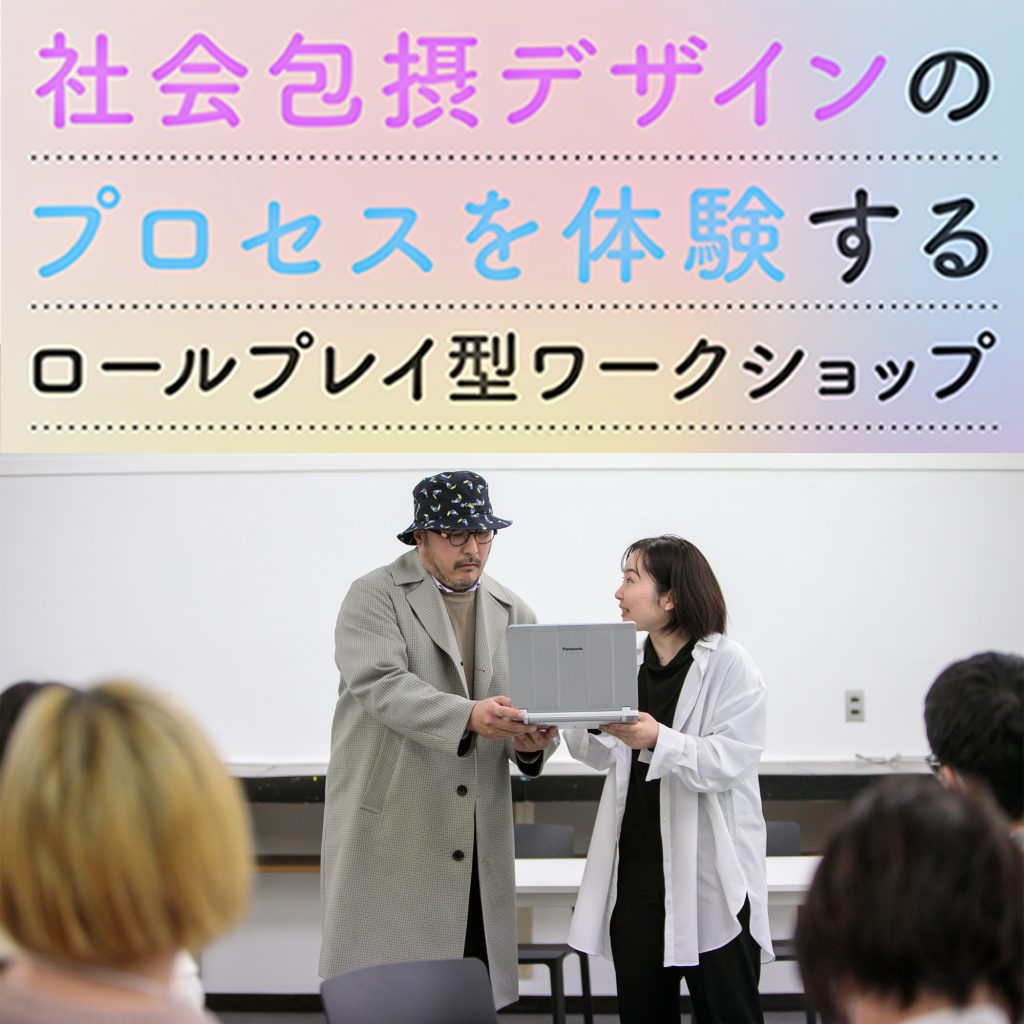

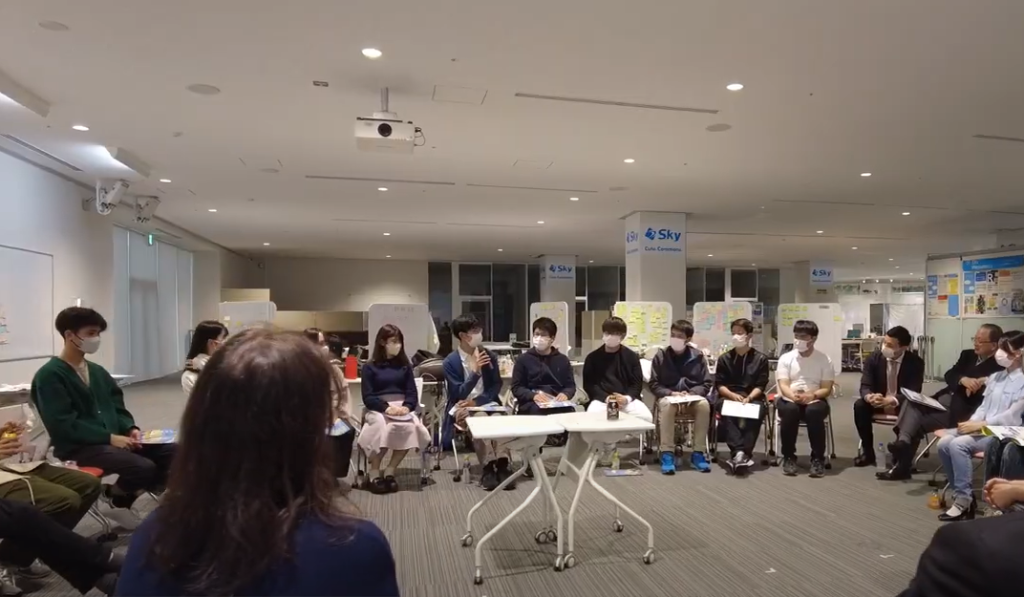

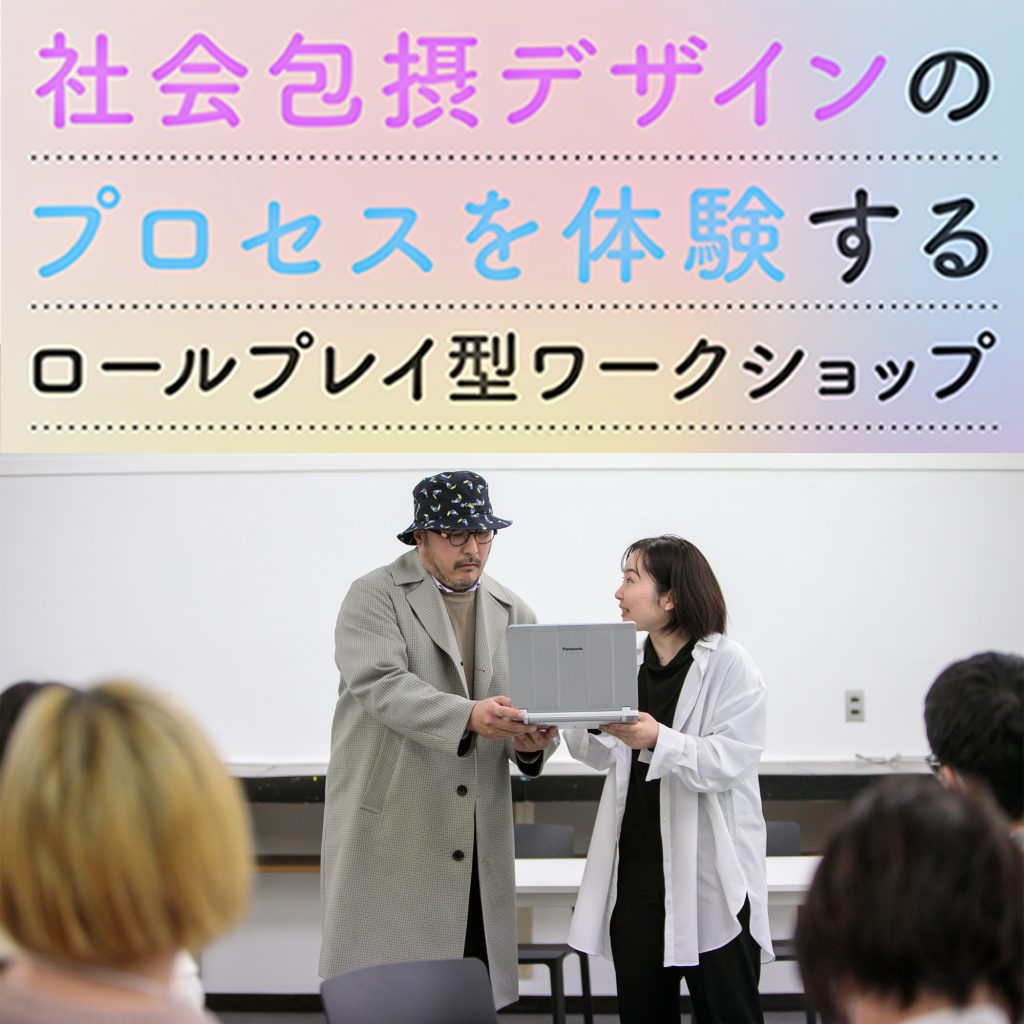

社会包摂デザイン・イニシアティブ(DIDI)では、2023年3月に2回に渡り、具体的なケースに基づいて社会包摂デザインの制作プロセスを追体験し、参加者に「社会包摂デザイナー」になった気持ちで「自分ならどうする?」と考えてもらうロールプレイ型ワークショップを実施しました。

第1回と第2回のワークショップ詳細レポートとダイジェスト動画をDIDI Webサイトに掲載しています。

下記リンクより、ぜひご覧ください。

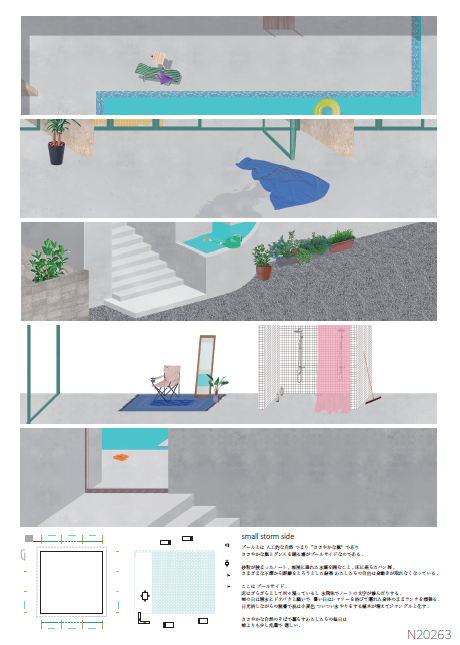

■第1回(2023年3月1日 ゲスト講師:田北 雅裕 フォスタリングカードキット「TOKETA」の事例)レポート

https://www.didi.design.kyushu-u.ac.jp/archive/role-play-workshop_1/

■第2回(2023年3月3日 ゲスト講師:羽野 暁 色覚の多様性に配慮したキャンパス案内図の事例)レポート

https://www.didi.design.kyushu-u.ac.jp/archive/role-play-workshop_2/

■「社会包摂デザインのプロセスを体験するロールプレイ型ワークショップ」企画の経緯と、実施後の振り返り【中村美亜准教授(社会包摂デザイン・イニシアティブ副センター長)インタビュー】

https://www.didi.design.kyushu-u.ac.jp/archive/role-play-workshop_report/