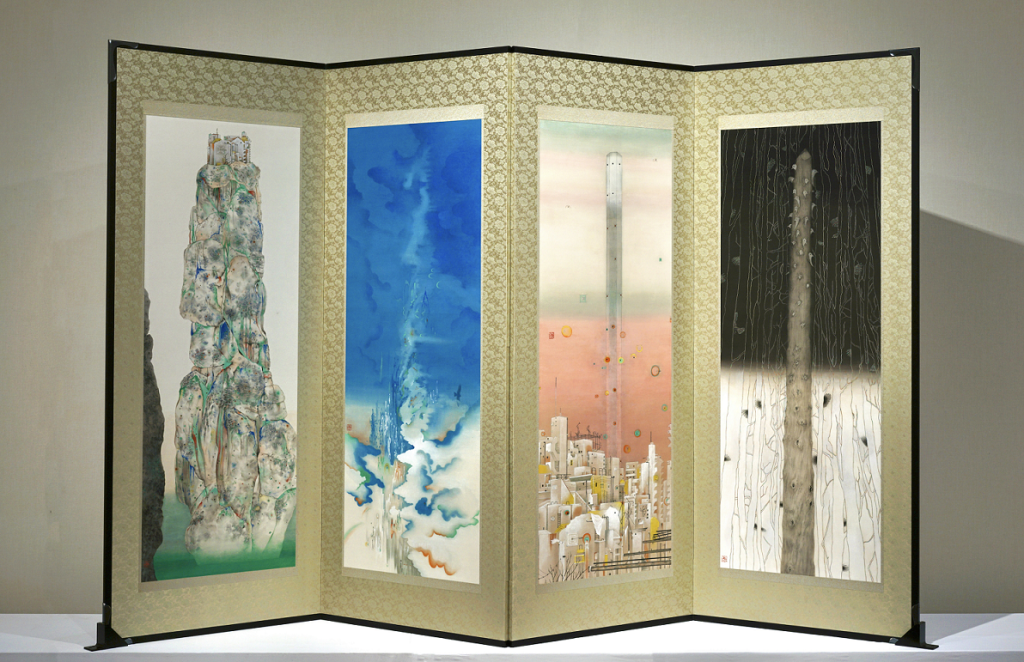

社会包摂デザイン・イニシアティブでは、認定NPO法⼈⼭村塾と協働し、中⼭間地域を舞台として「アート×農」をキーワードとした取り組みを行ってきました。

また、アーティスト・イン・レジデンス(芸術家による滞在型制作)や、中⻑期に滞在している国内外からのボランティアとの作品共同制作などの取り組みを踏まえ、「半農半アート」のライフスタイルを基盤とした包摂型地域づくりや農業ボランティアの新しい仕組みのモデルについて考えるため、2年間にわたり研究会等を開催してきました。

今回のフォーラムでは農学研究院と芸術工学研究院の知見を融合することにより、文化の視点から農村社会の価値をどのように語ることができるかを考え、今後の研究や実践のための萌芽を見つけることを目指します。「半農半アート」のライフスタイルを通じた未来の「農ある暮らし」をともに考えます。

九州大学大学院農学研究院×九州大学大学院芸術工学研究院

第3回半農半アートフォーラム

「文化からみる農ある暮らしの価値 ~総合知によるグローカルな人材育成に向けて~」

○日時:2023年1月9日(月・祝)14:00-17:00(開場13:30)

○場所:九州大学伊都キャンパス 伊都ゲストハウス 多目的ホール

(〒819-0395 福岡市西区元岡744)

*YouTubeによるオンライン配信あり

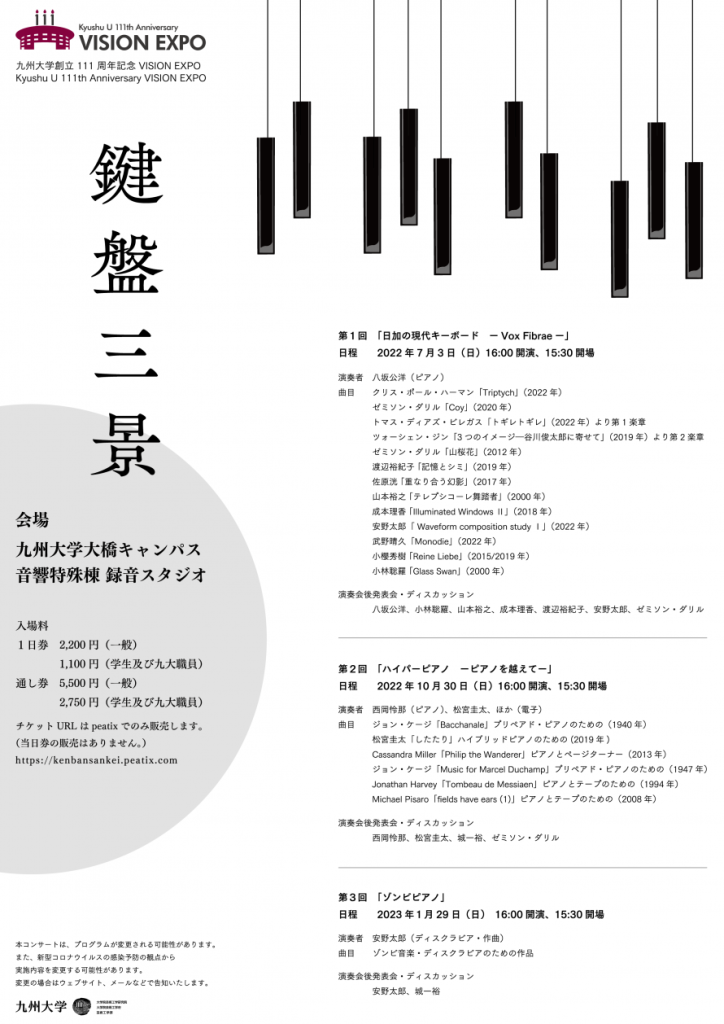

○プログラム

■話題提供

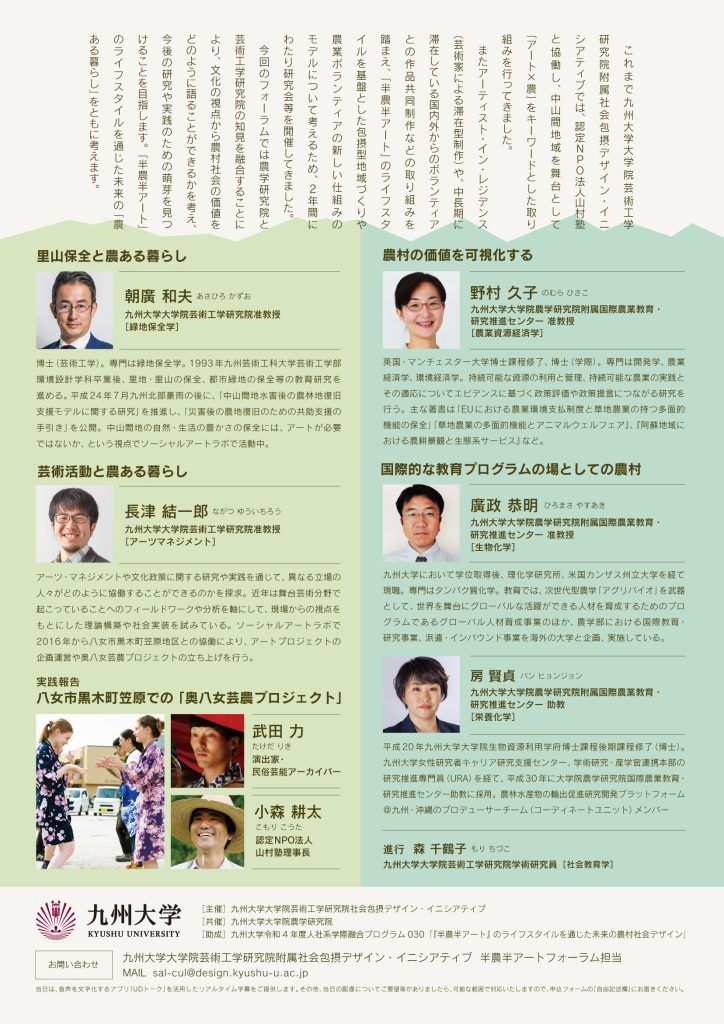

「里山保全と農ある暮らし」

朝廣 和夫(九州大学大学院芸術工学研究院准教授 / 緑地保全学)

「芸術活動と農ある暮らし」

長津 結一郎(九州大学大学院芸術工学研究院准教授 / アーツマネジメント)

実践報告「八女市黒木町笠原での『奥八女芸農プロジェクト』」

小森 耕太(認定 NPO法人山村塾理事長)

武田 力(演出家・民俗芸能アーカイバー)

「農村の価値を可視化する」

野村 久子(九州大学大学院農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター 准教授 / 農業資源経済学)

「国際的な教育プログラムの場としての農村」

廣政 恭明(九州大学大学院農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター 准教授 / 生物化学)

房 賢貞(九州大学大学院農学研究院附属国際農業教育・研究推進センター 助教 / 栄養化学)

■ディスカッション/今後の連携に向けて

○定員:対面30名(オンライン配信もあり)

○参加費:無料

○申込方法:事前申込制。以下のURLにアクセスし、申込事項に記入をお願いします。

(フォームURL)https://forms.gle/BJ56ghfSx5XgkSGT9

申込締切日:2023年1月5日(木)まで

○主催:九州大学大学院芸術工学研究院社会包摂デザイン・イニシアティブ

○共催:九州大学大学院農学研究院

○助成:九州大学令和4年度人社系学際融合プログラム030「『半農半アート』のライフスタイルを通じた未来の農村社会デザイン」

○問い合わせ先: 九州大学大学院芸術工学研究院社会包摂デザイン・イニシアティブ 半農半アート担当

Eメール: sal-cul@design.kyushu-u.ac.jp