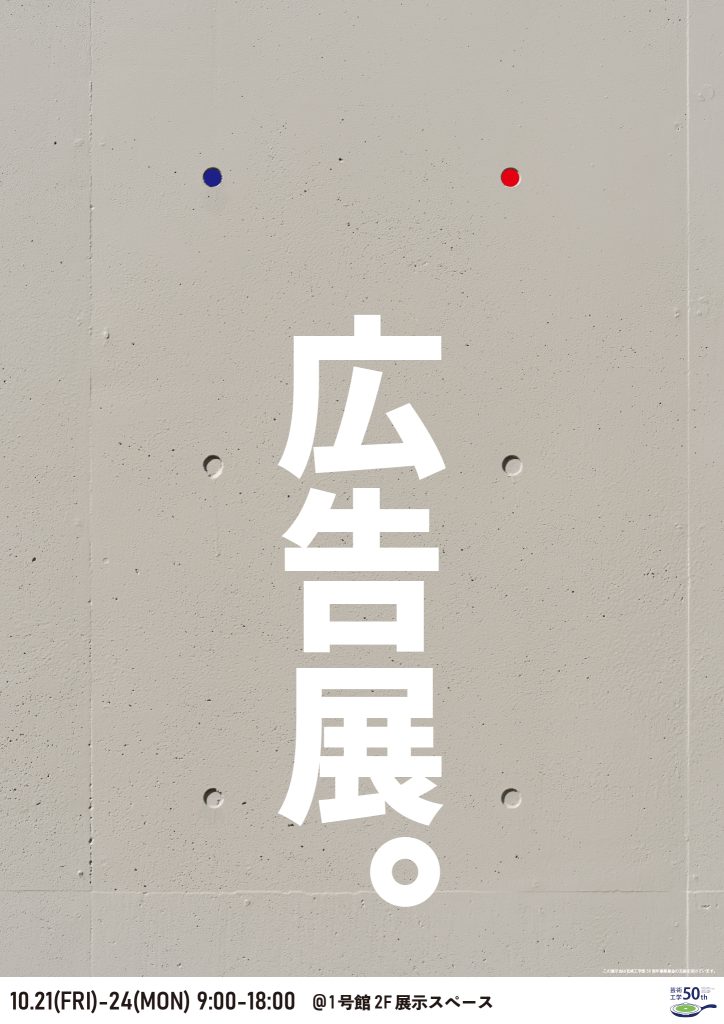

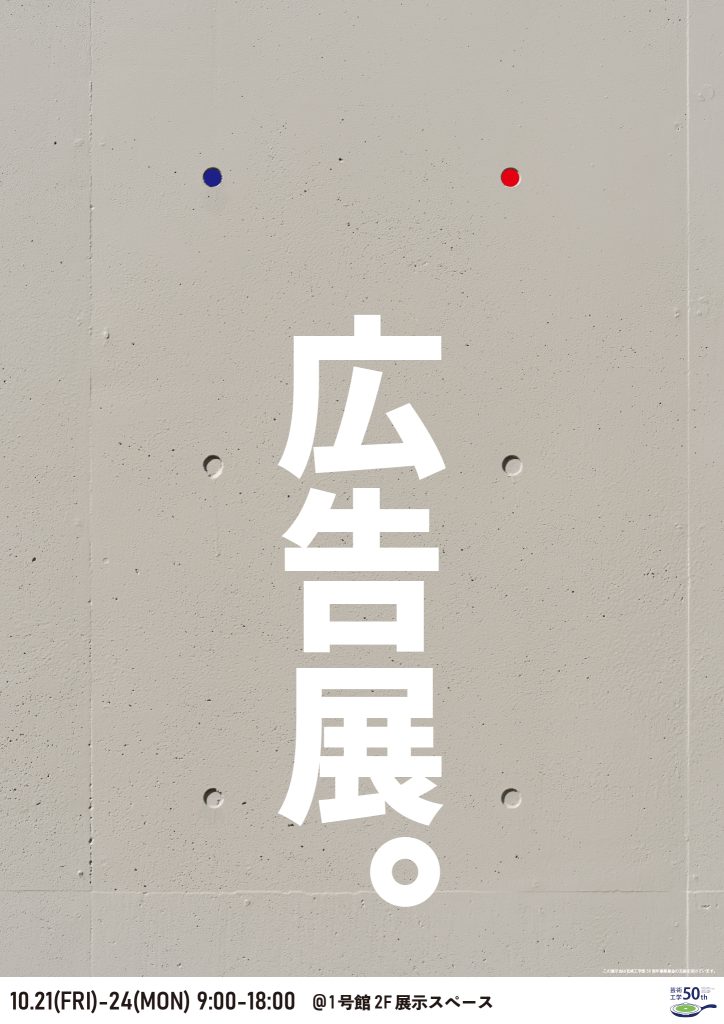

芸術工学府の学生が制作した3D画像を用いたポスター作品展『3D広告展。』を10/21(金)~10/24(月)に大橋キャンパスで開催します。

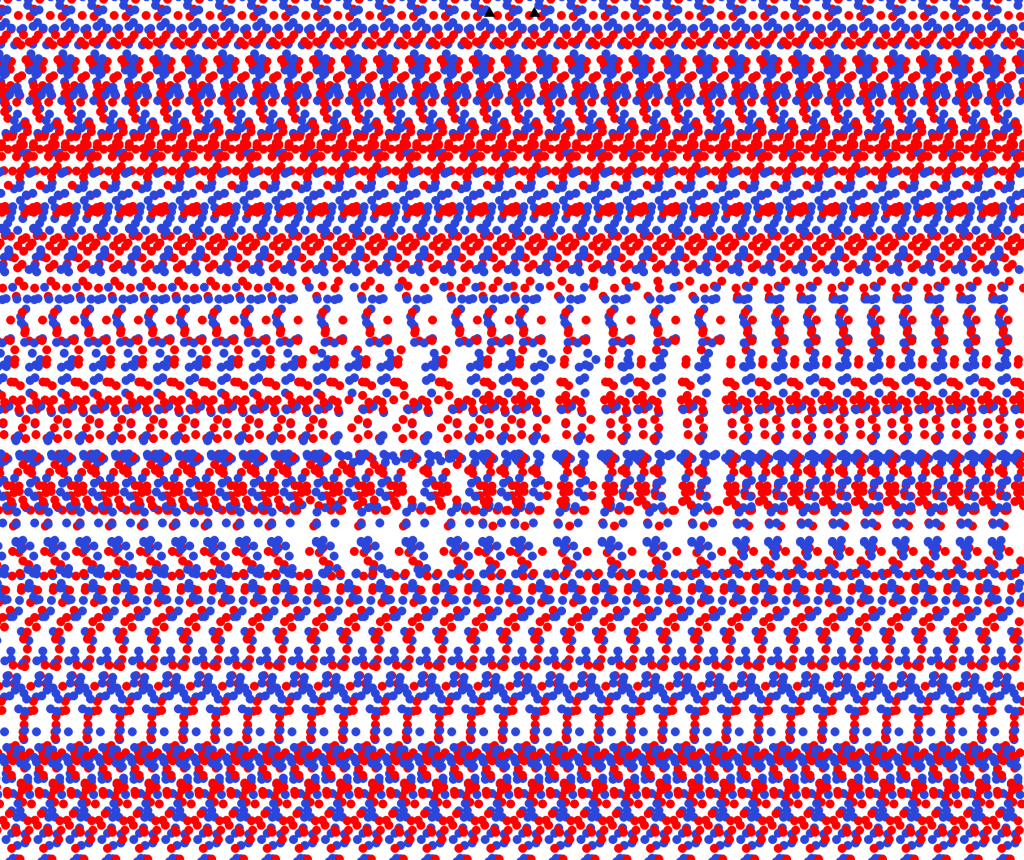

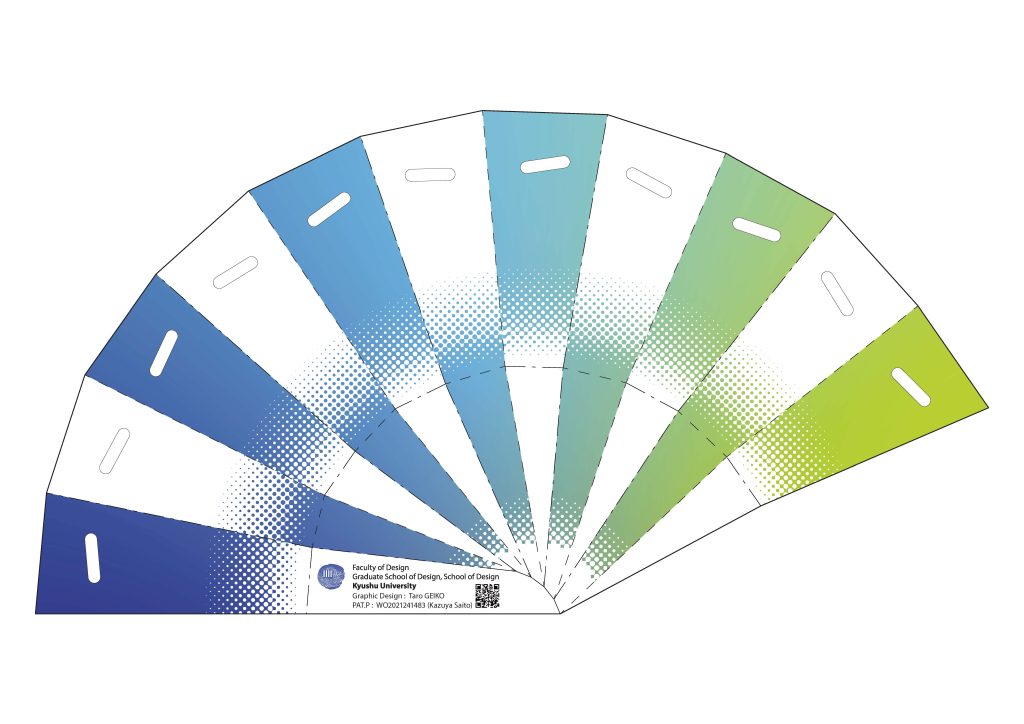

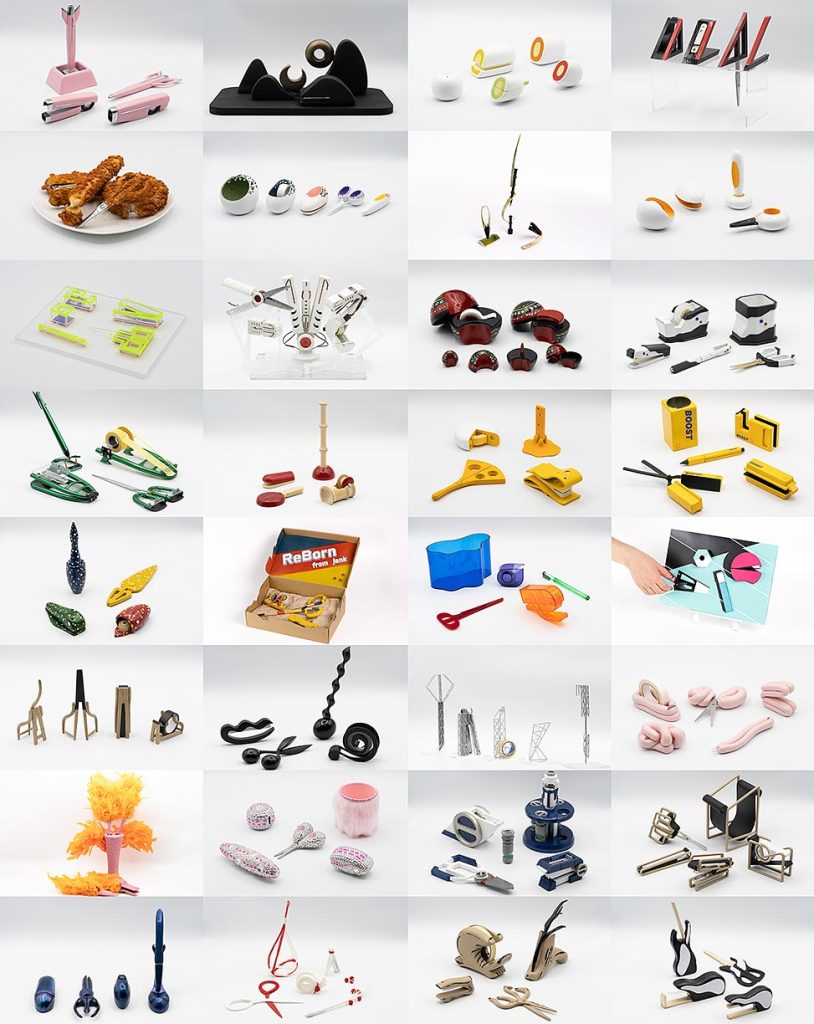

展示作品は、修士研究「3D画像を用いた広告表現の制作」の一環として制作したもので、製品広告を事例としたポスター作品です。広告に於いて奥行きがどのように作用するのか、また、奥行きによって生まれる新しい表現は何かを展示を通して実験的に問います。

どなたでもご覧いただけますので、みなさまぜひご来場ください。

本展は、芸術工学部50周年記念事業における「学生・卒業生・教職員との交流・連携支援(「勧進」企画)」の助成により実施しています。

3D広告展。

日時:10/21(金)~10/24(月)9:00~18:00

会場:大橋キャンパス1号館2F展示スペース

*ご来場の際は、検温や手指消毒など感染症対策へのご協力をお願いいたします。

| 参照リンク |

|---|