令和4年度国土交通省官民連携まちなか再生推進事業に「那珂川みらい会議」が採択され、九州大学大学院芸術工学研究院も中心的に参加し、那珂川流域に位置する公民学が連携するエリアプラットフォームを立ち上げました。

リニューアルオープンした南市民センター文化ホールにて、10月8日(土)に第1回公開シンポジウムを開催いたします。

みなさま奮ってご参加ください。

「那珂川みらい会議」第1回 公開シンポジウム

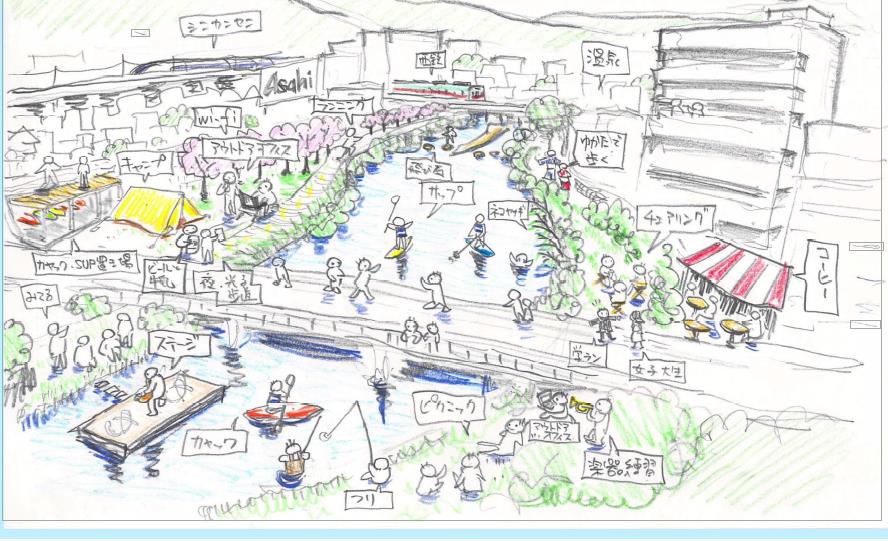

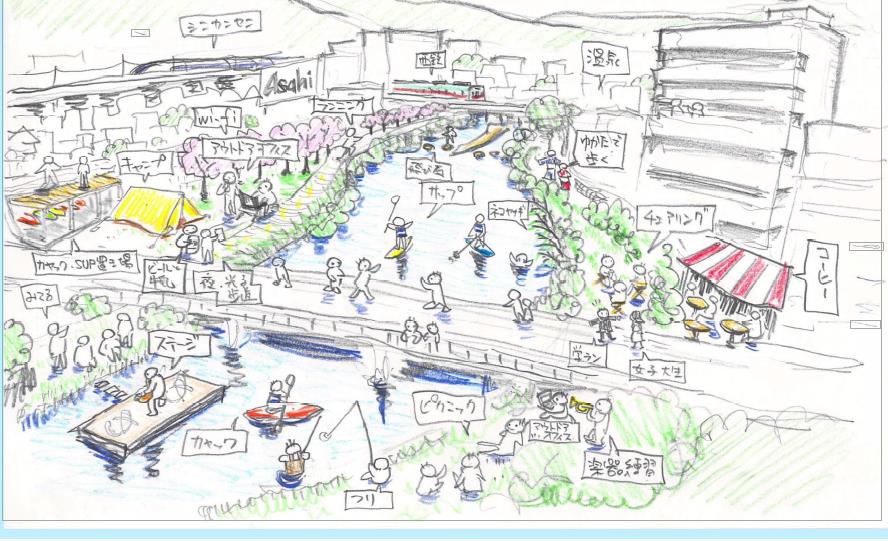

南区の宝・那珂川。川岸には新しく公園が生み出されました。これから、この場所で、川を学び、憩い、楽しむ場所にするには!?

みんなで楽しく那珂川のみらいを描く議論をスタートしてみませんか?

那珂川みらい会議は、そんな思いを胸に、夢の実現に向け、2022年度より一歩ずつ皆様との議論をスタートします。

ぜひ、お気軽にご参加をお待ちしています!

▪日時:2022年10月8日(土)10:00~11:40(受付9:30~)

▪場所:南市民センターホール(福岡市南区塩原2-8-2)

▪対象:市民、団体、企業、関心のある方

▪定員:200名程度 ※参加費無料・事前予約・当日参加OK

※会場内ではコロナウイルス感染症対策を図った上での開催を予定しております。

ご来場の際は、マスク着用等の協力をお願いします。

※参加いただいた方には、花の種をプレゼント!

>>>事前お申込はこちらから

【お問い合わせ】

九州大学大学院芸術工学研究院 高取研究室

(那珂川みらい会議 官民連携まちなか再生事業 補助事業事務局)

e-mail: nakagawamirai22@gmail.com

tel: 090-7387-6291

| 添付ファイル |

|---|