永易 英恵

見戸 裕樹

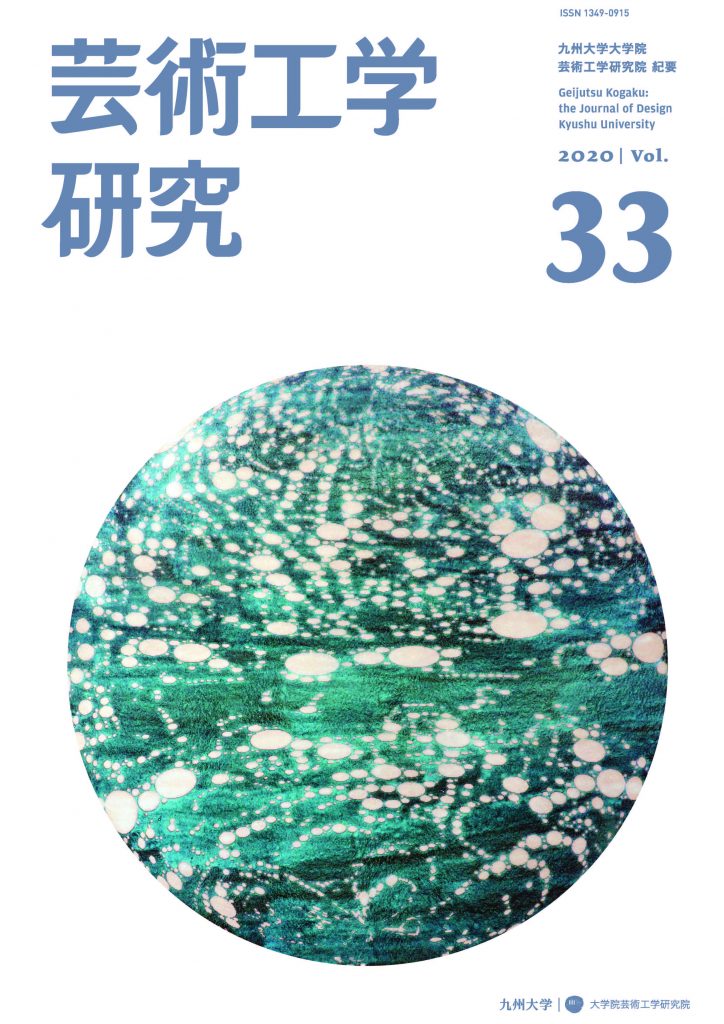

紀要「芸術⼯学研究33号」を発⾏しました

半期に⼀度発⾏しております研究紀要について、令和2年11⽉1⽇付けで33号を発⾏しました。

掲載論⽂等は「九州⼤学学術情報リポジトリ」からダウンロードの上、ご参照いただけます。

【33号⽬次】

1.研究論文

イタリア・ルネサンスにおけるデザインの起源:

アルベルティ、ヴァザーリ、ツッカリにおける有機論と機械論

著者:古賀 徹

2.研究論文

メディアの物質性をめぐる試論:写真とデザインが交差するところ

著者:増田展大

3.作品

インタラクティブなアート作品を通したコミュニケーション誘発システムの提案

著者:吉村理一、山﨑康之介、石山航平、勝部泰成、濱﨑協介

4.評論

攻撃する行為としての拍手 : チベット僧院の問答修行の拍手

著者:矢向正人

5.研究報告

死者への献立 : 震災遺族証言変容の試論

著者:吉田祐子

*************************************************

【お問い合わせ】

九州大学芸術工学部総務課研究支援係

E-mail:gkskenkyo★jimu.kyushu-u.ac.jp

★を@に変えて送信してください。

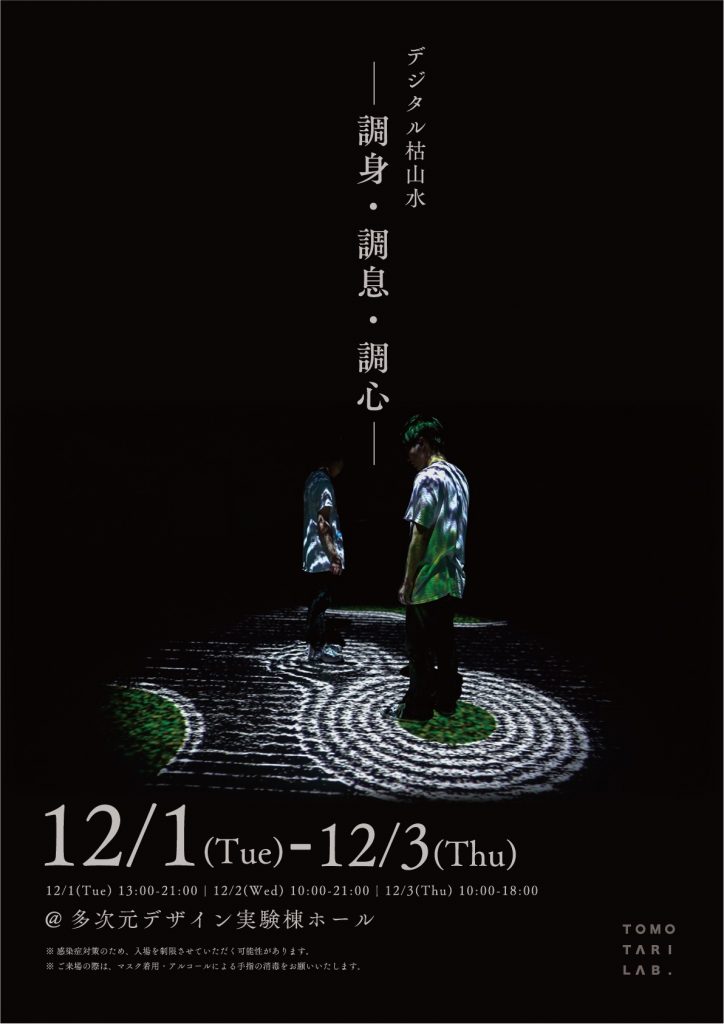

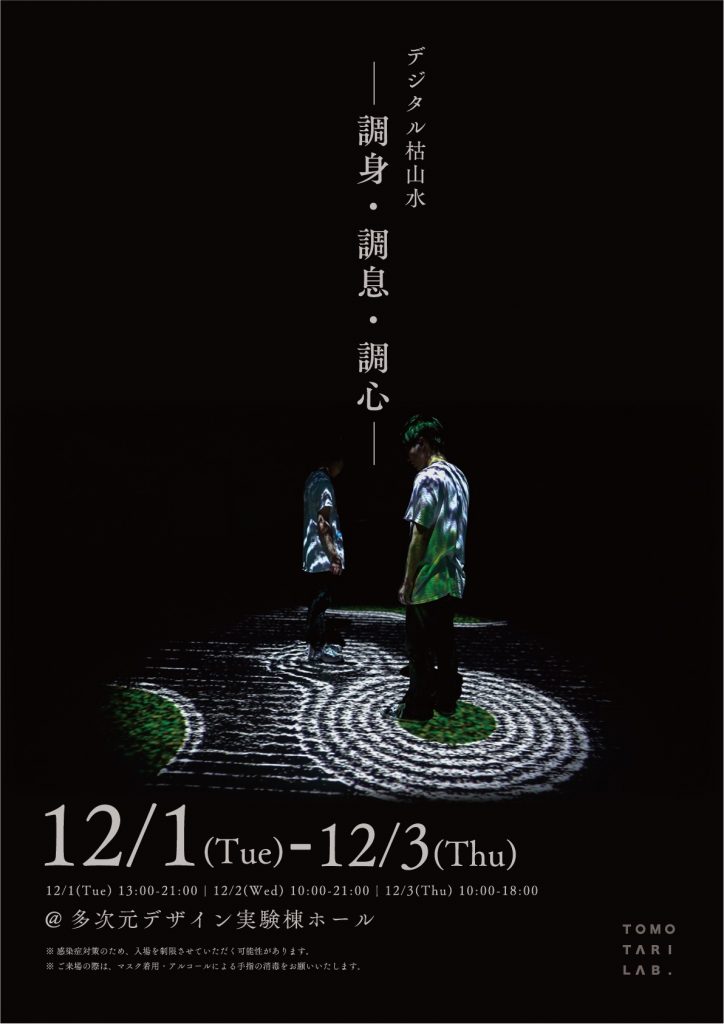

デジタル枯山水 ー調身・調息・調心ー

九州大学修士2年、密岡稜大君(知足美加子研究室)制作の「デジタル枯山水ー調身・調息・調心ー」を多次元デザイン実験棟ホールで発表します。本作品は、アートによる九州北部豪雨災害復興支援として、朝倉市黒川共星の里で無観客上演されたものです。

禅とインタラクティブアートを組み合わせており、水の流れの中で身体と息と心を整え静かにたたずむと、周囲に水文がひろがります。流れのなかで、ひとが出会い、去っていき、痕跡が後を追う様が美しく表現されています。

| 参照リンク |

|---|

第1回半農半芸フォーラム「アートある暮らし、農ある暮らし」[オンライン]

持続可能で豊かな暮らしは、わたしたちに何をもたらすのでしょうか。そしてそれは、どのように実現可能なのでしょうか。第1回半農半芸フォーラム「アートある暮らし、農ある暮らし」は、半農半芸の全国の事例に耳を傾け意見を交換する場をつくることで、将来のアートある暮らし、農ある暮らしを考えます。

このフォーラムを主催する認定NPO法人山村塾と九州大学ソーシャルアートラボでは、中山間地域を舞台として「アート×農」をキーワードとしたアーティスト・イン・レジデンス(芸術家による滞在型制作)や、中長期に滞在している国内外からのボランティアとの作品共同制作を行ってきました。今回はその事例を紹介するとともに、北海道と茨城から、芸術家やその周囲の人々と地域住民が協働して運営しているアートプロジェクトの事例についてお聞きします。

■日時:2020年12月22日(火)19:00-21:00

■視聴料:無料(要事前申込)

■登壇者

木野 哲也(飛生(とびう)アートコミュニティーディレクター)

羽原 康恵(NPO法人取手アートプロジェクトオフィス理事・事務局長)

武田 力(演出家・民俗芸能アーカイバー)

小森 耕太(認定NPO法人山村塾理事長)

大澤 寅雄(株式会社ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室主任研究員・

九州大学大学院芸術工学研究院附属ソーシャルアートラボアドバイザー)

朝廣 和夫(九州大学大学院芸術工学研究院准教授/緑地保全学)

進行:長津 結一郎(九州大学大学院芸術工学研究院助教)

■お申込:下記のリンク先の申込専用フォームに必要事項をご記入ください。申し込みされた方へメールで当日のURLをご連絡します。https://forms.gle/ui9Xe5k5uVHwoAgc8(申込〆切:12月18日(金))

■お問合せ:

九州大学ソーシャルアートラボ(担当:梶原)

TEL&FAX: 092-553-4552

E-mail: sal-cul@design.kyushu-u.ac.jp

HP: http://www.sal.design.kyushu-u.ac.jp

Facebook: 「ソーシャルアートラボ」で検索

| 参照リンク |

|---|

【芸工公式YouTubeを更新しました】スピーカの放射特性「徹底測定」に関する動画2件

スピーカの放射特性「徹底測定」に関する動画2件を芸工公式YouTubeで公開しました。

是非ご覧ください。

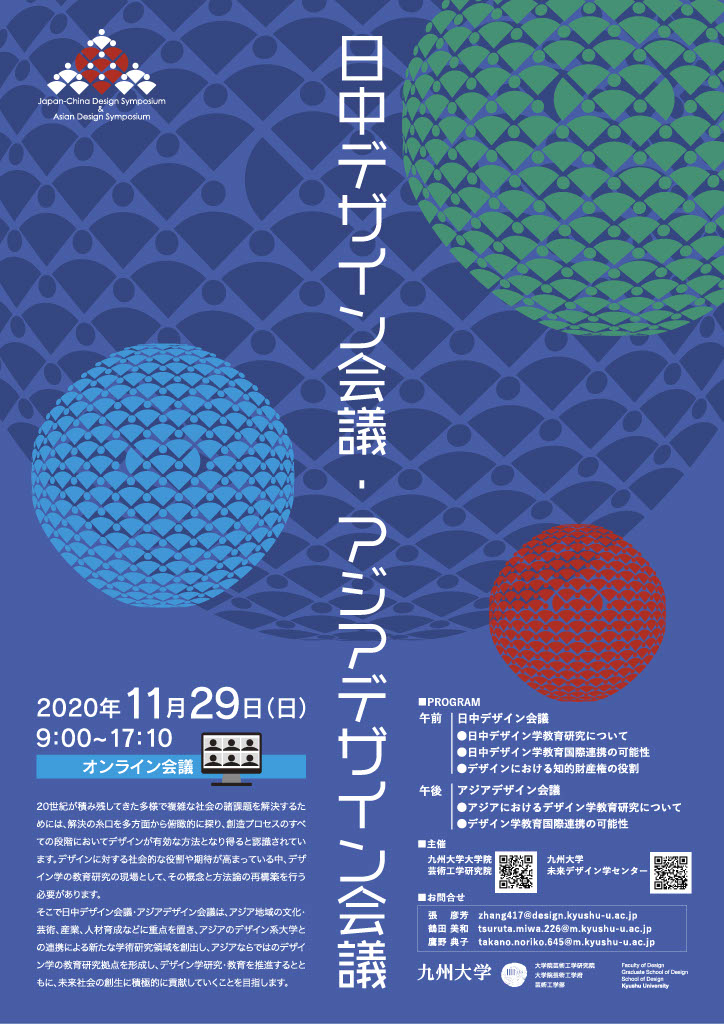

日中デザイン会議・アジアデザイン会議

社会のかつてない変化を背景に、質的にも変容を続けるデザインの概念と領域は急速に拡張を続けています。20 世紀が積み残してきた社会の、多様で複雑な諸課題を解決するためには、諸課題の要因やニーズ、そして解決の糸口を多方面の視野から俯瞰的に探り、本来のデザインの役割、つまり創造プロセスのすべての段階においてデザインが有効な方法となり得ると認識されてきています。このようにデザインに対する社会的な役割や期待が高まっている中、デザイン学の教育研究の現場として、その概念と方法論の再構築を行う必要があると考えております。

そこでこの度、九州大学大学院芸術工学研究院は、日中デザイン会議・アジアデザイン会議を開催いたします。アジア地域の文化・芸術、産業、人材育成などに重点を置き、アジアのデザイン系大学との連携による新たな学術研究領域を創出し、アジアならではのデザイン学の教育研究拠点を形成し、デザイン学研究・教育を推進することとともに、未来社会の創生に積極的に貢献していくことを目指します。

【開催日時】2020年11月29日(日)9:00-17:10

【プログラム】

日中デザイン会議(9:00-12:00)

9:00 趣旨・参加者紹介(九州大学未来デザイン学センター・清須美センター長)

9:05 開会挨拶 (九州大学 谷副学長・芸術工学研究院長)

第一部

日中デザイン系大学の現状と国際交流の可能性と効果 (各大学による取組報告)

9:10 北京理工大学 設計芸術学院 楊建明院長

9:25 同済大学 設計創意学院 范聖璽書記

9:40 広州美術学院 建築芸術設計学院 沈康院長

9:55 大連理工大学 建築芸術学院 唐建院長

10:10 江西経済大学 芸術学院 李民院長

10:25 休憩

10:30 九州大学 芸術工学研究院 杉本美貴 准教授

10:45 札幌市立大学デザイン学部 細谷多聞 学部長

第二部

デザインにおける知的財産権の役割

11:00 中国の知的財産権について(蔡万里 准教授)

11:15 日本の知的財産権について(麻生典 准教授)

11:30 日中デザイン会議ディスカッション(コーディネーター:杉本・麻生)

アジアデザイン会議(13:00-17:10)

13:00 アジアデザイン会議趣旨・参加者紹介(九州大学未来デザイン学センター・清須美センター長)

第一部

アジアにおけるデザイン学教育研究取組の共有(各大学による取組報告)

13:05 九州大学大学院芸術工学研究院 谷副学長

13:15 千葉大学 小野健太 准教授

13:30 京都工芸繊維大学 岡田栄造 教授

13:45 韓国 KAIST prof.Tek-Jin Nam Dean

14:00 インドネシア:バンドン工科大学 prof.Intan Rizky Mutiaz M

14:15 休憩

14:25 香港理工大学 prof.Kun-Pyo LEE

14:40 シンガポール南洋理工大学 prof.Peer M SATHIKH associate chair

14:55 タイ シラパコーン大学 prof. Non Khuncumc hoo

15:10 台湾 台北科技大学 prof. Chih-Hong Huang

15:25 休憩

15:35 ディスカッション (コーディネーター:松隈・井上)

第二部

デザイン学教育国際連携の可能性

16:15 国公立デザイン系大学の取り組み紹介(田村 准教授)

16:30 ディスカッション(コーディネーター:田村・迫坪)

17:00 閉会挨拶(九州大学未来デザイン学センター・清須美センター長)

17:10 終了

[主催]

九州大学未来デザイン学センター、九州大学大学院芸術工学研究院

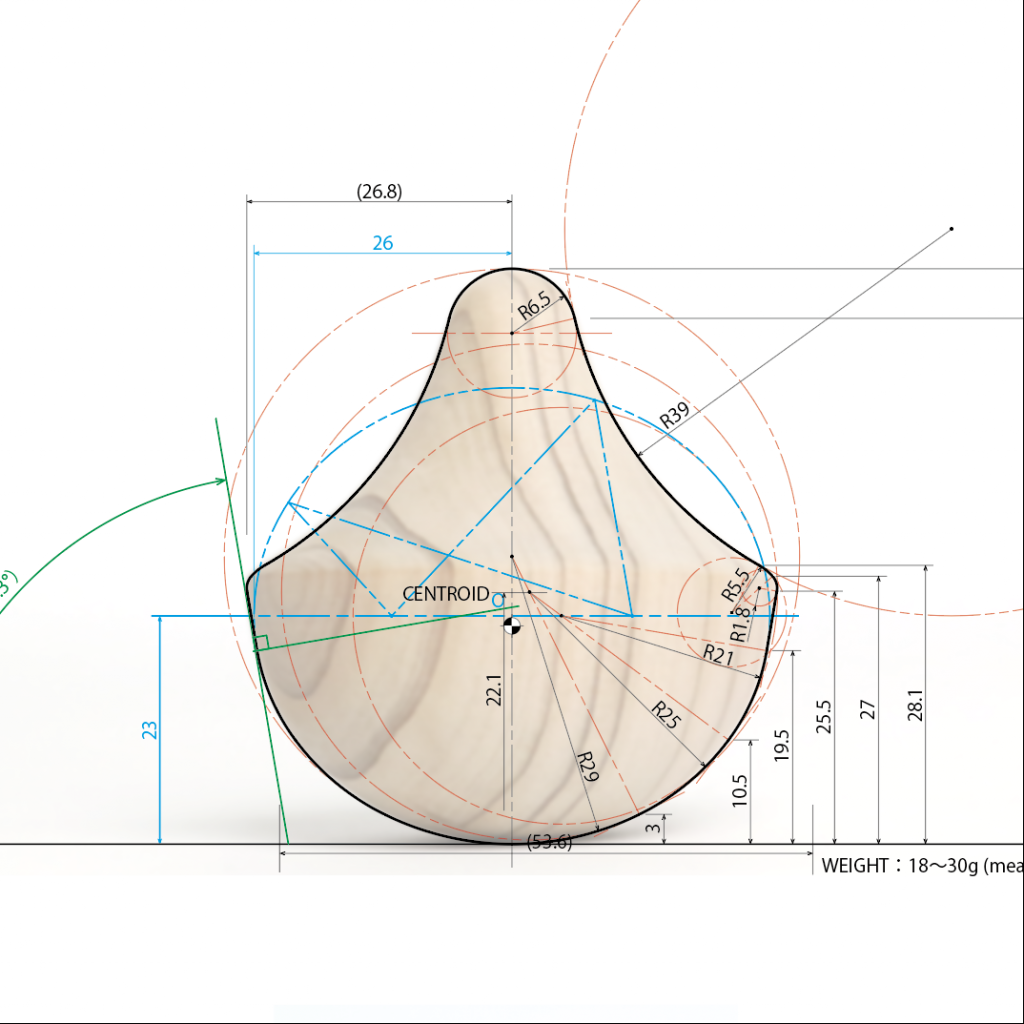

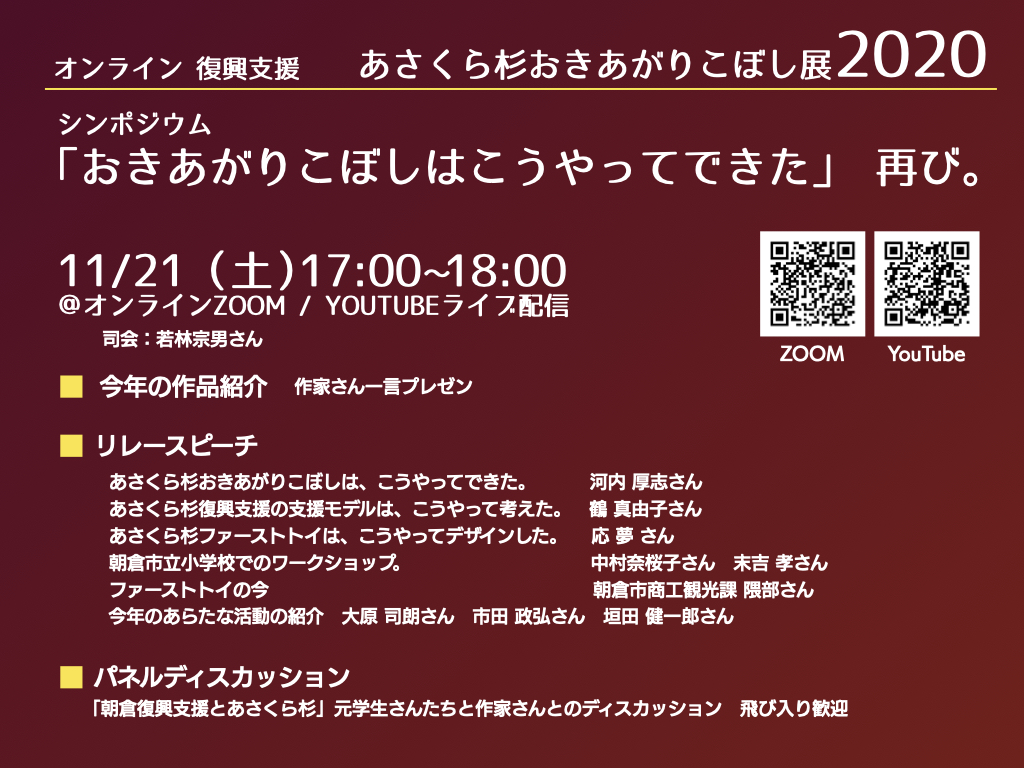

【オンライン復興支援】九州北部豪雨 朝倉市復興支援/子育て支援 あさくら杉おきあがりこぼし展2020

九州北部豪雨 朝倉市復興支援として毎年行われてきた「あさくら杉おきあがりこぼし展」が今年はオンラインで開催されます。

作家さんとしての受付も行っております。

https://asakurakoboshiten.wixsite.com/okiagarikoboshi

11/21(土)17:00~ 18:00

2020キックオフシンポジウム「おきあがりこぼしはこうやってできた」 再び。

@オンライン

ZOO : https://zoom.us/j/96928387068 参加申し込みはinfo@topos-ds.com

YOUTUBE : https://youtu.be/aO1ftd3_1bs

司会:若林 宗男 さん

□プログラム1

今年の作品紹介 作家さん一言プレゼン

□プログラム2

あさくら杉おきあがりこぼしは、こうやってできた。/河内 厚志さん

あさくら杉復興支援の支援モデルは、こうやって考えた。/鶴 真由子 さん

あさくら杉ファーストトイは、こうやってデザインした。/応 夢さん

朝倉市立小学校でのワークショップ。/中村奈桜子さん 末吉孝さん

ファーストトイの今/朝倉市隈部さん

今年のあらたな活動の紹介 大原 司朗さん 市田 政弘さん 垣田 健一郎さん

□プログラム3

パネルディスカッション

「朝倉復興支援とあさくら杉」元学生さんたちと作家さんとのディスカッション 飛び入り歓迎

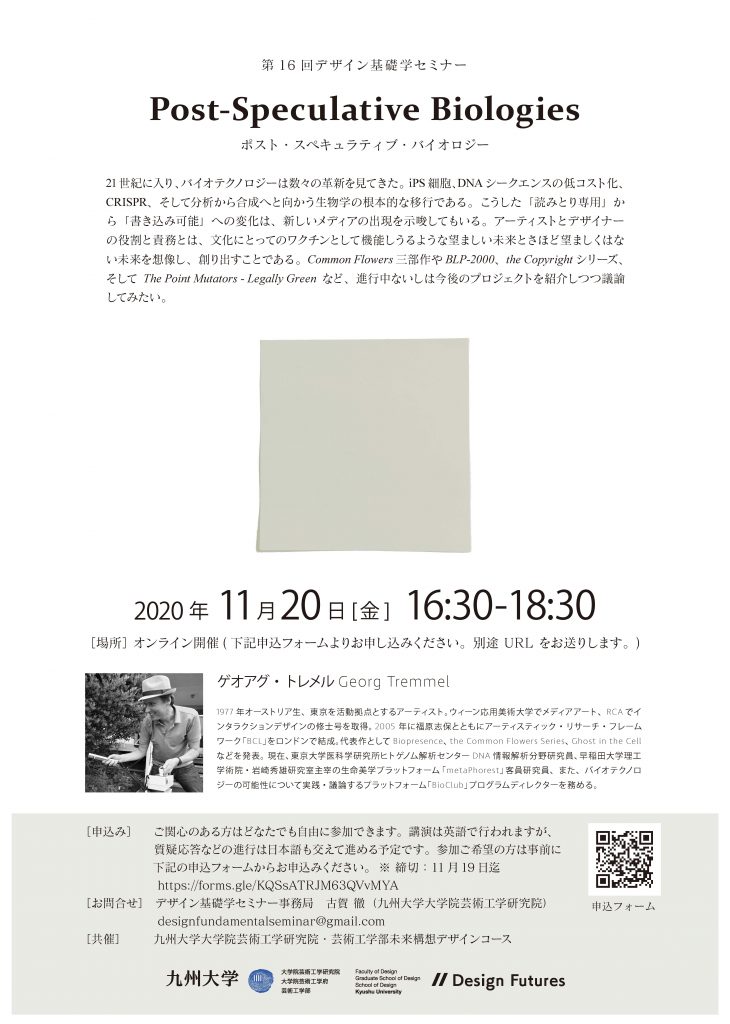

The 16th Study of Design Fundamentals Seminar: “Post-Speculative Biologies”

Kyushu University Faculty of Design explores the fundamental methodology of design for integrating a wide range of designs. We are pleased to invite Georg Tremmel, bio-artist, to share with us his ideas and experiences about “Post-Speculative Biologies.” This online seminar is open to anyone. We are looking forward to your participation.

[Topic]

The first decades of the 21st century saw biotechnological break-throughs like iPS cells, low-cost DNA sequencing, CRISPR and the fundamental shift of the biological sciences from an analytic science to a synthetic. The change from ‘Read-Only’ to ‘Read/Write’ also suggests the emergence of a new media. It is the role and responsibility of artists and designers to imagine and create desirable and not-so-desirable futures that can function as a cultural vaccination. Georg will talk about ongoing and upcoming projects, including the Common Flowers Trilogy, BLP-2000, the Copyright Series and The Point Mutators – Legally Green.

[Speaker]

Georg Tremmel, lives and works in Tokyo, Japan. He studied Visuelle Mediengestaltung (Visual Media Studies) at the University of Applied Arts Vienna and Computer-Related Design (Interaction Design) at the Royal College of Art in London. He partnered with Shiho Fukuhara and founded BCL – an Artistic Research Framework for critically exploring Art & Biotech. BCL’s body of works includes Biopresence, the Common Flowers Series, and Ghost in the Cell. He is currently a Project Researcher in the Laboratory for DNA Information Analysis at the University of Tokyo’s Institute for Medical Science, working on Information Visualization of Cancer Genomic Data, Visiting Researcher at the metaPhorest Art & Science group at Hideo Iwasaki’s Lab at Waseda University, and the co-founder of the BioClub in Shibuya, Tokyo’s first Open Biolab & Biohackerspace.

[Application]

Please apply from the following link (https://forms.gle/o4Ff2fCR3irgESAFA) in advance.

Deadline for application: Thursday, November 19th.

[Host]

Kyushu University Faculty of Design

[Co-host]

School of Design, Design Futures Course

第16回デザイン基礎学セミナー 『Post-Speculative Biologies』

九州大学大学院芸術工学研究院は、デザインの体系化を目的としデザイン学の基礎論に取り組んでいます。この度、バイオ・アーティストのGeorg Tremmel氏をお招きし、第16回デザイン基礎学セミナー『Post-Speculative Biologies』を開催します。どなたでもご参加いただけますので、みなさまのお越しをお待ちしております。なお、講演は英語で行われますが、質疑応答などの進行は日本語も交えて進める予定です。

[ 概要]

21世紀に入り、バイオテクノロジーは数々の革新を見てきた。iPS細胞、DNAシークエンスの低コスト化、CRISPR、そして分析から合成へと向かう生物学の根本的な移行である。こうした「読みとり専用」から「書き込み可能」への変化は、新しいメディアの出現を示唆してもいる。アーティストとデザイナーの役割と責務とは、文化にとってのワクチンとして機能しうるような望ましい未来とさほど望ましくはない未来を想像し、創り出すことである。Common Flowers三部作やBLP-2000、the Copyrightシリーズ、そして、The Point Mutators – Legally Greenなど、進行中ないしは今後のプロジェクトを紹介しつつ議論してみたい。

[登壇者]

Georg Tremmel

1977年オーストリア生、東京を活動拠点とするアーティスト。ウィーン応用美術大学でメディアアート、RCAでインタラクションデザインの修士号を取得。2005年に福原志保とともにアーティスティック・リサーチ・フレームワーク「BCL」をロンドンで結成。代表作として、Biopresence、the Common Flowers Series、Ghost in the Cellなどを発表。現在、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターDNA情報解析分野研究員、早稲田大学理工学術院・岩崎秀雄研究室主宰の生命美学プラットフォーム「metaPhorest」客員研究員、また、バイオテクノロジーの可能性について実践・議論するプラットフォーム「BioClub」プログラムディレクターを務める。

[お申込み]

参加ご希望の方は事前に専用フォーム (https://forms.gle/o4Ff2fCR3irgESAFA) からお申込みください。

申し込み期限:11月19日(木)

[主催]

九州大学大学院芸術工学研究院

[共催]

芸術工学部未来構想デザインコース