九州大学フジイギャラリーは、触発を促しその創造性を育む「発想する空間」として、2021年に先行展示を開始してから満3年を迎えました。改めてそのコンセプトに基づき、作品と自由に向き合う機会を提供します。

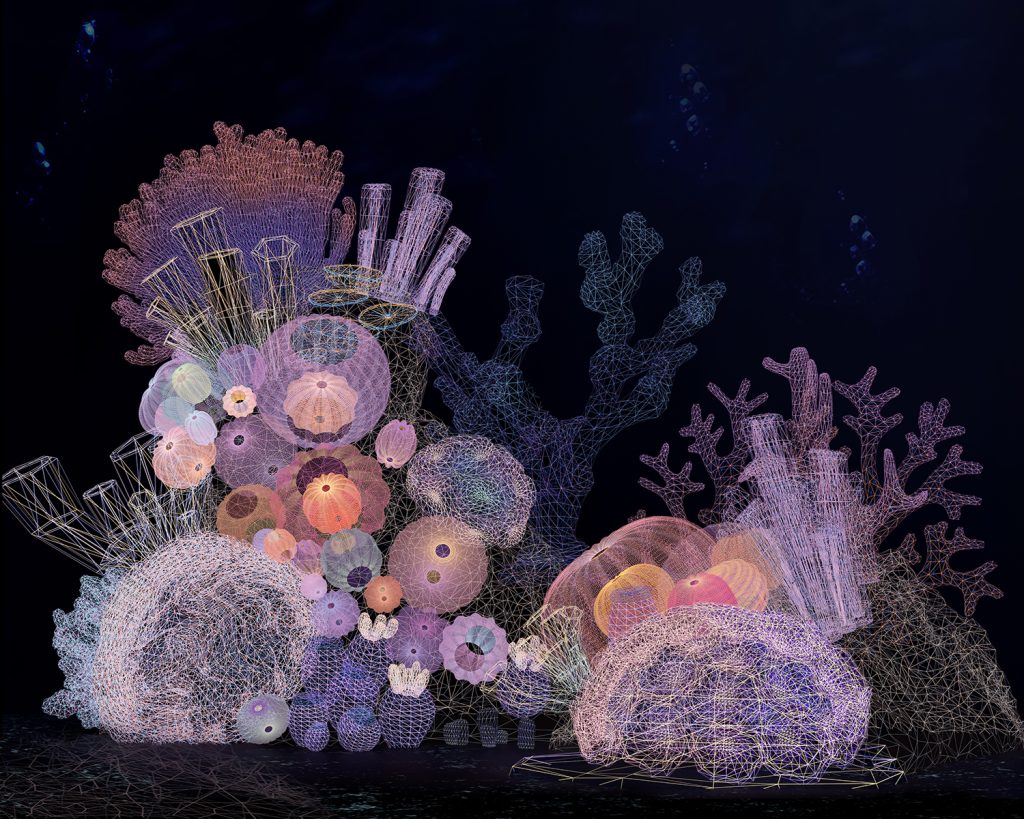

写真家・佐藤信太郎氏による作品は、観る人によりさまざまに解釈可能な抽象作品です。あなたには、これらの作品がどのように見えますか?これらの作品から、何かを思い出したり、イメージしたりするものはありますか?

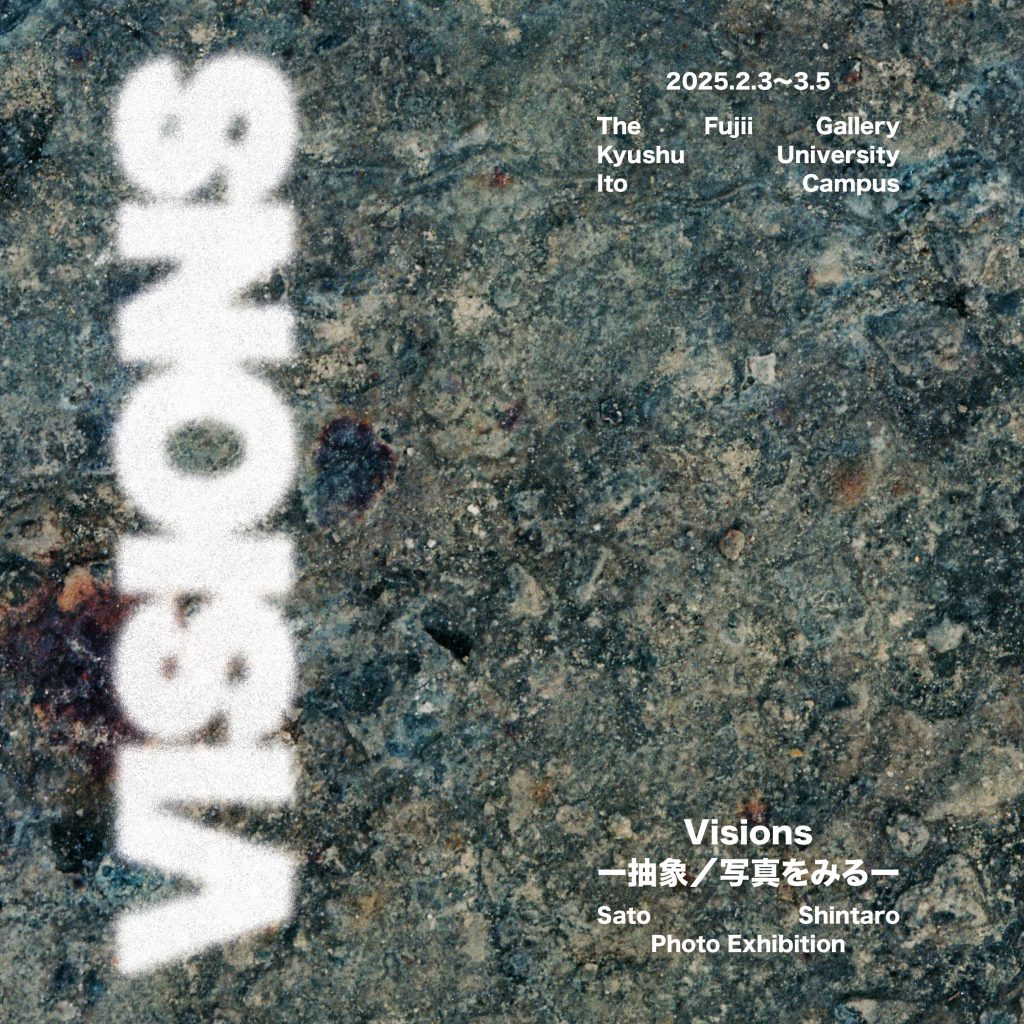

VISIONS―抽象/写真をみる― Sato Shintaro Photo Exhibition

▪日時:2025年2月3日(月)〜3月5日(水)10:00-17:00(土日・祝日閉館)

▪場所:九州大学伊都キャンパス フジイギャラリー・ギャラリー2 (G2)

▪入館料:無料

▪主催:九州大学総合研究博物館

▪共催:九州大学大学院芸術工学研究院

九州大学大学改革活性化制度「日本デザインを創造し国際発信できる人材育成のための教育プログラムの構築」

▪後援:ふげん社・PGI

▪協力:キヤノンマーケティングジャパン株式会社

佐藤 信太郎 Sato Shintaro

1969年東京生まれ。1992年東京綜合写真専門学校卒業。1995年早稲田大学第一文学部を卒業後、共同通信社入社。2002年よりフリーの写真家として活動開始。

受賞:2008年第7回千葉市芸術文化新人賞、2009年日本写真協会賞新人賞、2012年第21回林忠彦賞。

「土地の持つ性格や歴史、人の営みと、そこから現れる特有の雰囲気(ゲニウス・ロキ、地霊)」をテーマに、生き物のように変貌する都市を捉えた独特の作品を、独自のカメラワークやデジタル技術を駆使し、発表し続けている。

フジイギャラリーについて

フジイギャラリーは、本学法学部卒業生・藤井德夫様のご寄付により2020年に竣工した、全学共用のギャラリーです。建物は「鳥の羽」がモチーフとなっており、「本学学生が大志を持ち、より大きく羽ばたいて欲しい」という寄付者の思いが込められています。その形状には、九州大学総合研究博物館のロゴデザインも取り入れられています。

藤井様は本学の学生・研究のために多くのご支援をくださっています。本企画展示は、そのような藤井様の思いも汲んだ、学生達の学びを支援するための企画となっています。同時に、九州大学において学生達がどのような課外学習体験をしているのか、その一例として、本企画展示を学外の皆様にも楽しんでいただけることを期待しています。

展示関連イベント

▪抽象アートについて、英語で話してみよう!1

ローレンス先生(共創学部)・ゼミソン先生(芸術工学部)とのランチセッション

日時:2025年2月6日(木)12:10-12:50

展示会場にて、英語のランチセッションを行います。テーマは、知覚と詩学の研究テーマでもある「抽象芸術」と「境界」。後者は、今回展示されている作家・佐藤信太郎氏による最新作品シリーズのタイトルでもあります。気軽な英語の練習を兼ねて、アートについての考えを意見交換してみましょう!アートや英語の初心者の方大歓迎!

▪抽象アートについて、英語で話してみよう!2

ゼミソン先生(芸術工学部)とのランチセッション

日時:2025年2月19日(水)12:10-12:50

展示会場にて、英語のランチセッションを行います。アート作品を見て感じたこと、思ったことを英語で表現してみませんか?特に自分の意見や感じたことを表現するのが恥ずかしいと思っている方々に、ご参加いただければと思います。気軽な英語の練習を兼ねて、アートについての考えを意見交換してみましょう!アートや英語の初心者の方大歓迎!

▪クロージングイベント:アーティストトーク(ハイブリッド配信)

日時:2025年3月5日(水)15:00-16:00

展示最終日に、写真家・佐藤信太郎さんとともに、今回の展示について企画者やワークショップ主催者と対談を行います。学生の皆さんや一般の方などどなたでもご参加いただけます。みなさまのお越しをお待ちしております。

オンラインでの参加の場合は要申込→https://forms.office.com/r/v0HAANvBiH

*会場内での飲食は禁止となっております。ご注意ください。

会場に関するお問い合わせ(フジイギャラリー): fujiigallery@jimu.kyushu-u.ac.jp

展示内容に関するお問い合わせ: reception@museum.kyushu-u.ac.jp