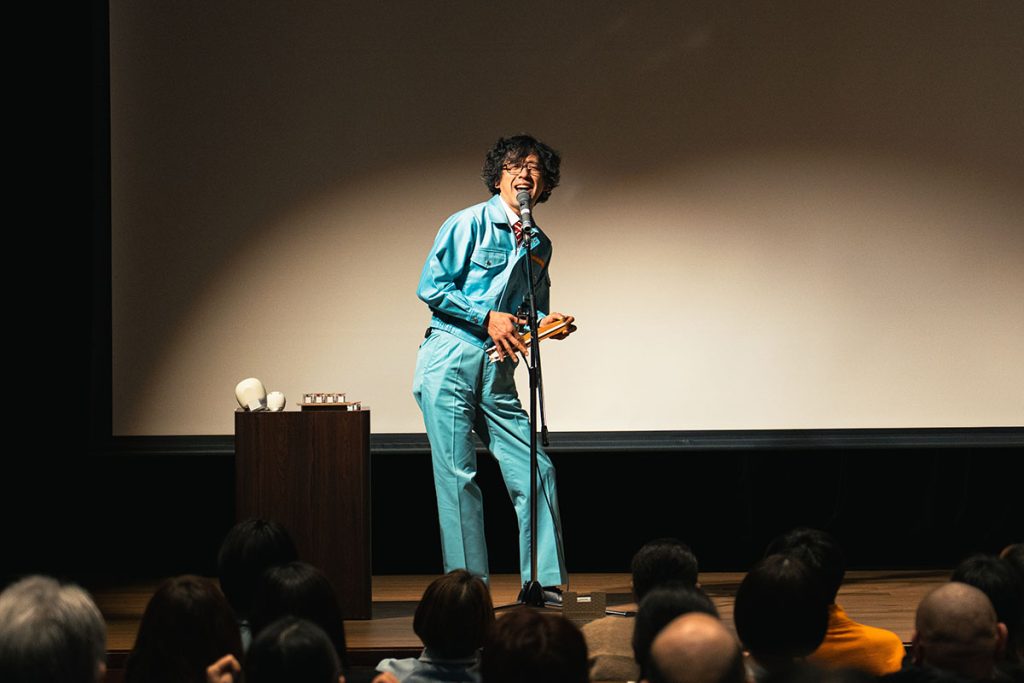

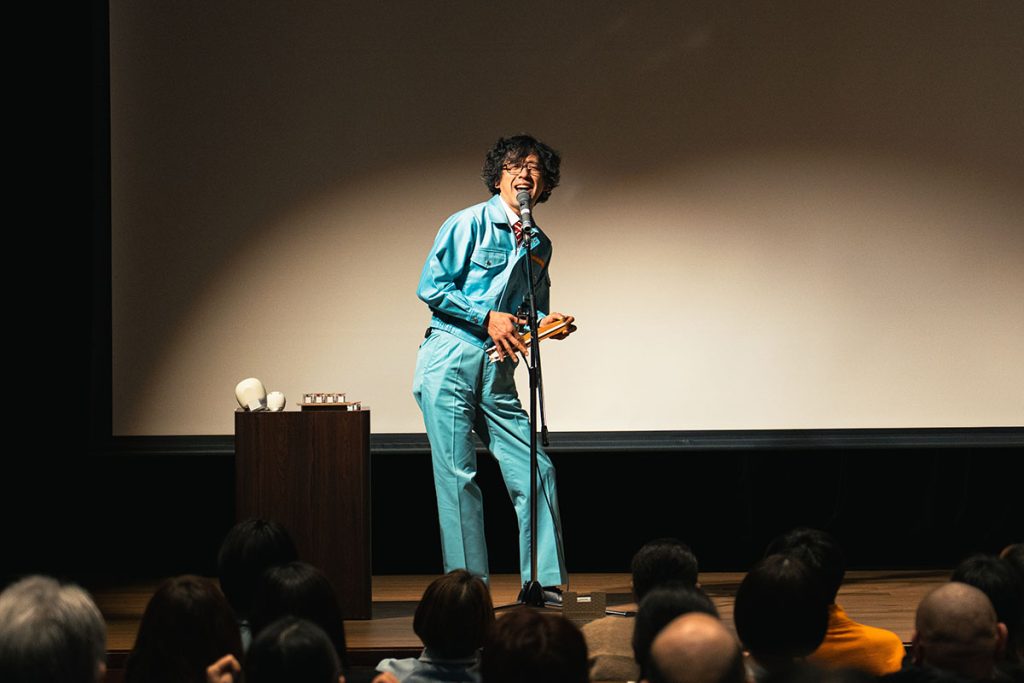

九州大学大学院芸術工学研究院ナラティブデザイン講座は、2025年3月7日、福岡市美術館にて「明和電機会社説明会」を開催しました。登壇者は、芸術ユニット「明和電機」代表取締役社長の土佐信道氏。明和電機は青い作業服を着用し、作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、日本の高度経済成長を支えた中小企業のスタイルで、生命と機械を掛け合わせたナンセンスマシーンの数々を開発し、ライブや展覧会など、国内のみならず広く海外でも発表しています。

今回のトークイベントは、同会場で開催されていた「アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA受賞作品展」との共催で行われ、デジタルアートの展示作品と親和性の高い土佐氏の作品について、演奏を交えながらお話いただきました。

土佐氏は、あるとき声が持つ「機能性」と、人の心を掴む「呪術性」という二つの特性に楽器としての面白さを見出します。そして、声を出す生物的な機械彫刻を電子的ではなく機械的メカニズムで制作し、ボイスメカニクスシリーズというナンセンスマシーンを続々と発表。声が持つ不安定をどうにか修正しようとする魅力を機械で表現すべく、歌手として歌声を再現しライブステージを行う「セーモンズ」、人工声帯の音をパイプの開閉によって変化させて「犬」のように吠える機械「ディンゴ」、息を吹き込むと犬が吠えるような音が鳴る「チワワ笛」、はずみ車の回転エネルギーを使ってふいごを動かし、その風力で人工声帯を鳴らし人間のように笑う「ワッハゴーゴー」を開発してきました。そしてついに、2010年に誕生したオタマトーンへとつながっていきます。

オタマトーンの構想については、デザインや仕組み、構造、名称、パッケージイメージに至るまで、採用されなかったアイデアも含めて、土佐氏が描いた数多くのスケッチ画に落とし込まれていました。会場では、「ワッハゴーゴー」の笑い声に誘われ、多くの笑い声が起こる場面もありました。

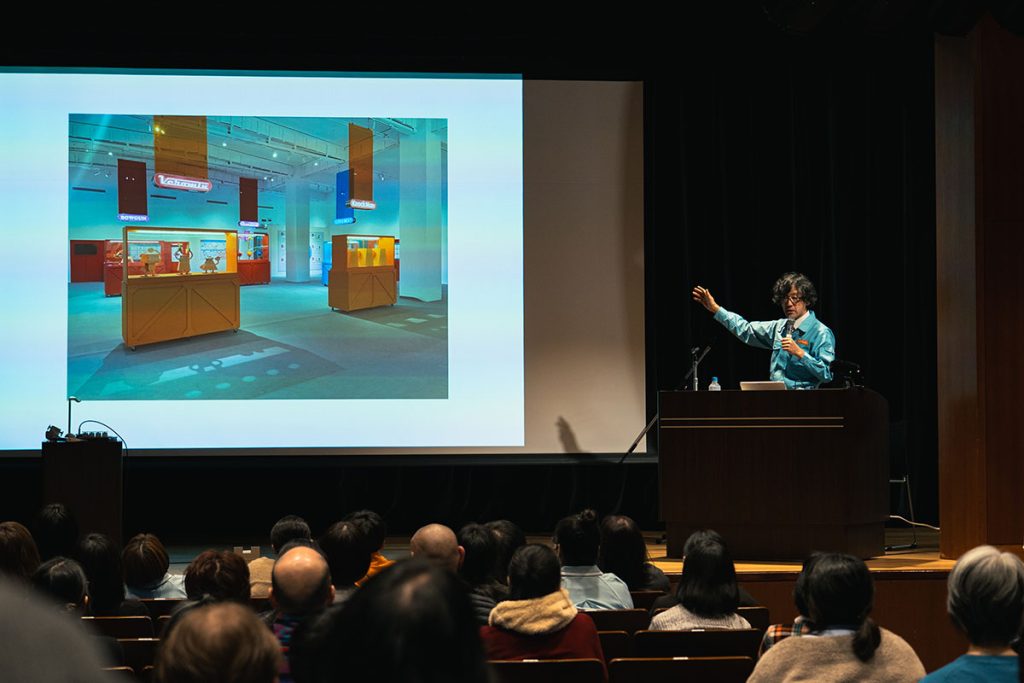

これまで「魚」から「花」、そして「声」へと、活動テーマは年齢とともに変遷してきましたが、土佐氏が次に掲げるテーマは「箱」。講演の最終章では、今後の展開として明和電機が「箱」に着目していること、そしてそのきっかけとなった中国・北京でのリモート展示設営の事例について語られました。

2020年、コロナ禍の影響により全リモートでの展示設営を決断した際、どのようにオンラインで現地のスタッフと準備を進め、作品を輸送し、設営を行ったのか。様々な課題を解決するため、「明和電機コンテナ計画」が立ち上げられました。この計画では、輸送時にかさばる多数の箱を縦型の同一規格コンテナに統一し、展示什器やステージとしても活用できるアイデアが盛り込まれました。さらに、テーマカラーで着色しユニット化することで、施工作業を簡略化し、土佐氏のイメージ通りの空間づくりをリモートで行える仕組みを作りました。その結果、遠隔地からでも現地のスタッフに的確な指示を伝え、展示は成功を収めました。

そして現在、土佐氏はナンセンスマシーンをスーツケース2箱にまとめ、全国を巡る一人ライブツアーという新たな挑戦に取り組んでいます。このツアーに向けて、すべての楽器を折り畳んでスーツケースに収められるようにする開発が1年かけて行われました。

最後に土佐氏は、「出発点にあるのは、『声って何だろう』『箱って何だろう』という、もやっとした感覚、何とも言えない世界の感じ方がアートなのだと思う。それを絵に描くのが絵描きで、私の場合は論理で不条理なものを叩いていくとナンセンスマシーンができる。これを今もひたすら取り組んでいて、これからも続けるのだと思います。」と語り、講演は拍手喝采のうちに幕を閉じました。

今回の講演では、土佐氏のユーモラスな表現と作品にかける情熱が随所に感じられました。また、土佐氏の経験や関心といった感性的な側面と、試行錯誤を重ねる論理的な側面の両方が、ユニークな作品を生み出す要因であることを知る、貴重な機会となりました。

今回のトークイベントは、同会場で開催されていた「アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA受賞作品展」との共催で行われ、デジタルアートの展示作品と親和性の高い土佐氏の作品について、演奏を交えながらお話いただきました。

イベントは、明和電機が制作したナンセンスマシーンの演奏から始まりました。明和電機の代名詞でもある音符の形をした「オタマトーン」、押すとビートを奏でる寿司型の「SUSHI BEAT」、荷造り用のゴムバンドを弦に使用した「ゴムベース」が、実演とともに紹介され、土佐氏のパフォーマンスに会場は大いに盛り上がりました。

トークの後半では、明和電機の歴史についての講演が行われました。土佐氏が幼少期に影響を受けた経験から大学での活動、明和電機会長とのユニット結成までのストーリー、オタマトーン完成秘話、そして今後の展望について語られました。

土佐氏は、あるとき声が持つ「機能性」と、人の心を掴む「呪術性」という二つの特性に楽器としての面白さを見出します。そして、声を出す生物的な機械彫刻を電子的ではなく機械的メカニズムで制作し、ボイスメカニクスシリーズというナンセンスマシーンを続々と発表。声が持つ不安定をどうにか修正しようとする魅力を機械で表現すべく、歌手として歌声を再現しライブステージを行う「セーモンズ」、人工声帯の音をパイプの開閉によって変化させて「犬」のように吠える機械「ディンゴ」、息を吹き込むと犬が吠えるような音が鳴る「チワワ笛」、はずみ車の回転エネルギーを使ってふいごを動かし、その風力で人工声帯を鳴らし人間のように笑う「ワッハゴーゴー」を開発してきました。そしてついに、2010年に誕生したオタマトーンへとつながっていきます。

オタマトーンの構想については、デザインや仕組み、構造、名称、パッケージイメージに至るまで、採用されなかったアイデアも含めて、土佐氏が描いた数多くのスケッチ画に落とし込まれていました。会場では、「ワッハゴーゴー」の笑い声に誘われ、多くの笑い声が起こる場面もありました。

これまで「魚」から「花」、そして「声」へと、活動テーマは年齢とともに変遷してきましたが、土佐氏が次に掲げるテーマは「箱」。講演の最終章では、今後の展開として明和電機が「箱」に着目していること、そしてそのきっかけとなった中国・北京でのリモート展示設営の事例について語られました。

2020年、コロナ禍の影響により全リモートでの展示設営を決断した際、どのようにオンラインで現地のスタッフと準備を進め、作品を輸送し、設営を行ったのか。様々な課題を解決するため、「明和電機コンテナ計画」が立ち上げられました。この計画では、輸送時にかさばる多数の箱を縦型の同一規格コンテナに統一し、展示什器やステージとしても活用できるアイデアが盛り込まれました。さらに、テーマカラーで着色しユニット化することで、施工作業を簡略化し、土佐氏のイメージ通りの空間づくりをリモートで行える仕組みを作りました。その結果、遠隔地からでも現地のスタッフに的確な指示を伝え、展示は成功を収めました。

そして現在、土佐氏はナンセンスマシーンをスーツケース2箱にまとめ、全国を巡る一人ライブツアーという新たな挑戦に取り組んでいます。このツアーに向けて、すべての楽器を折り畳んでスーツケースに収められるようにする開発が1年かけて行われました。

最後に土佐氏は、「出発点にあるのは、『声って何だろう』『箱って何だろう』という、もやっとした感覚、何とも言えない世界の感じ方がアートなのだと思う。それを絵に描くのが絵描きで、私の場合は論理で不条理なものを叩いていくとナンセンスマシーンができる。これを今もひたすら取り組んでいて、これからも続けるのだと思います。」と語り、講演は拍手喝采のうちに幕を閉じました。

今回の講演では、土佐氏のユーモラスな表現と作品にかける情熱が随所に感じられました。また、土佐氏の経験や関心といった感性的な側面と、試行錯誤を重ねる論理的な側面の両方が、ユニークな作品を生み出す要因であることを知る、貴重な機会となりました。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |