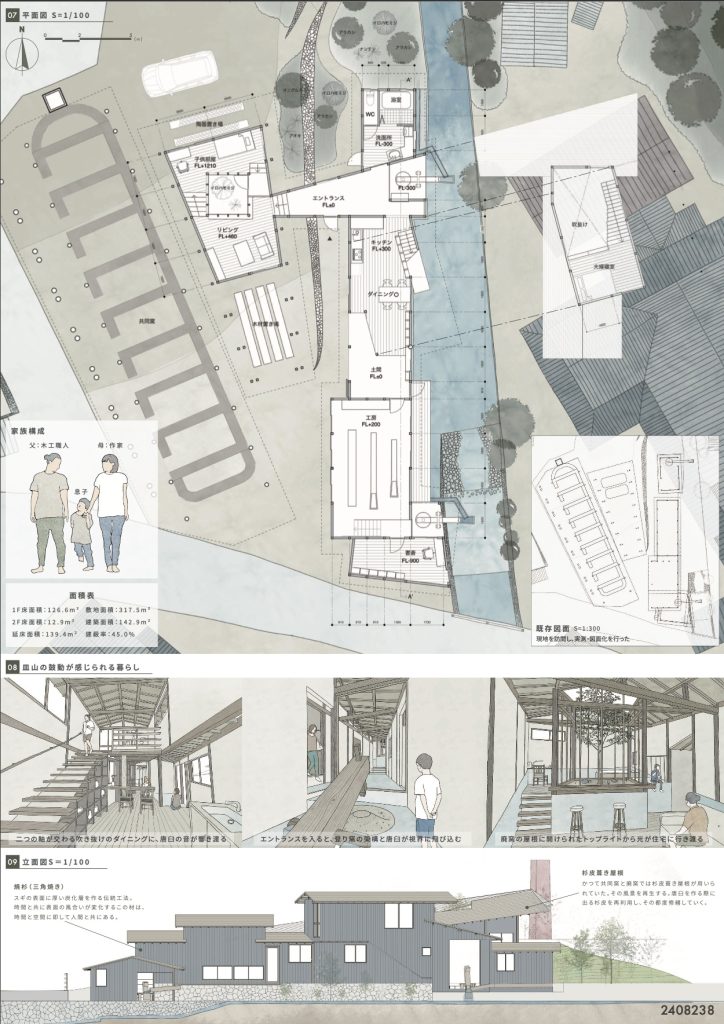

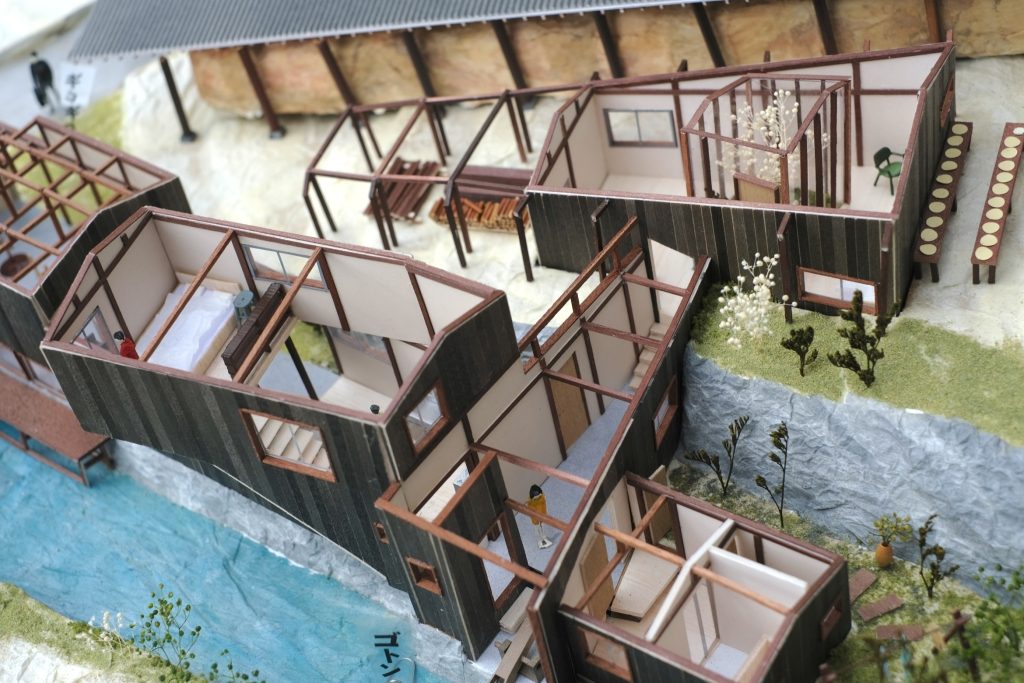

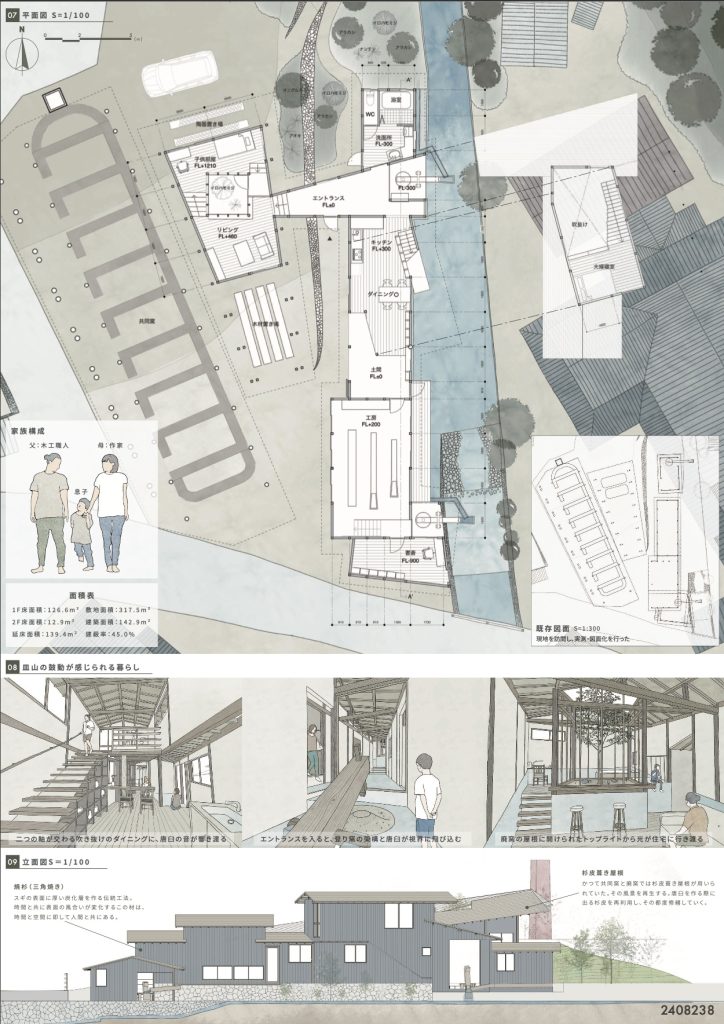

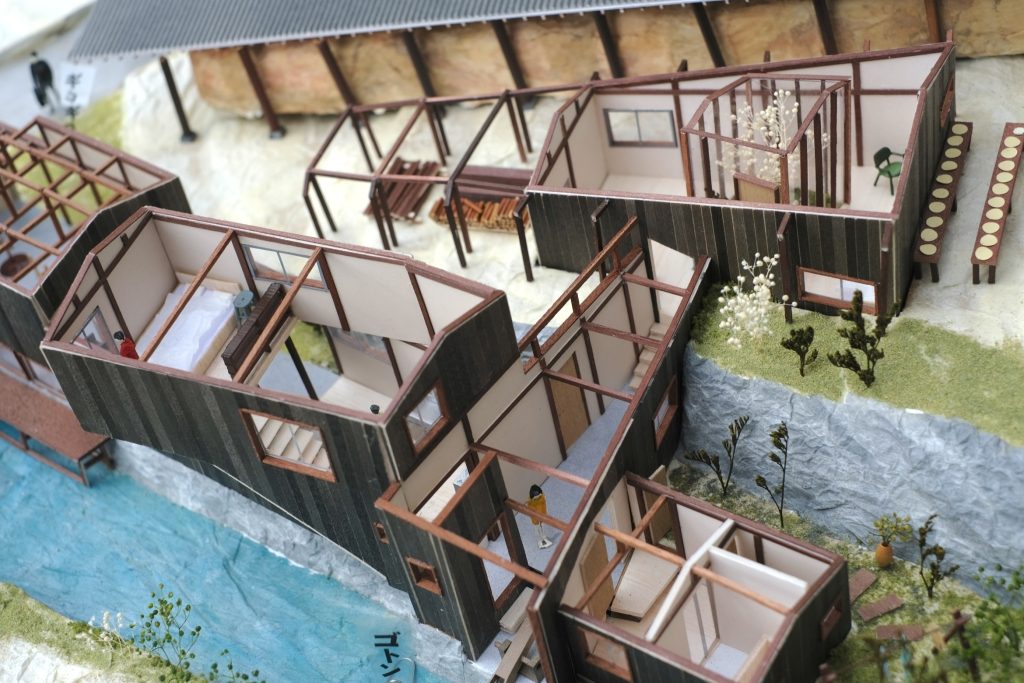

しかしそれらは現在、唐臼職人の高齢化や後継の不在などにより、消滅の危機に瀕している。

かつての活気を失いつつあるこの土地で、現存する登り窯や地域の音を活かしながらリノベーションを行い、再び皿山の鼓動を後世へと繋いでいく。

高等学校新学習指導要領でのはじめての共通テストが終了しました。

改組によって5年前に誕生した芸術工学部 未来構想デザインコースにとっても、令和7年入学試験は大きなステップです。

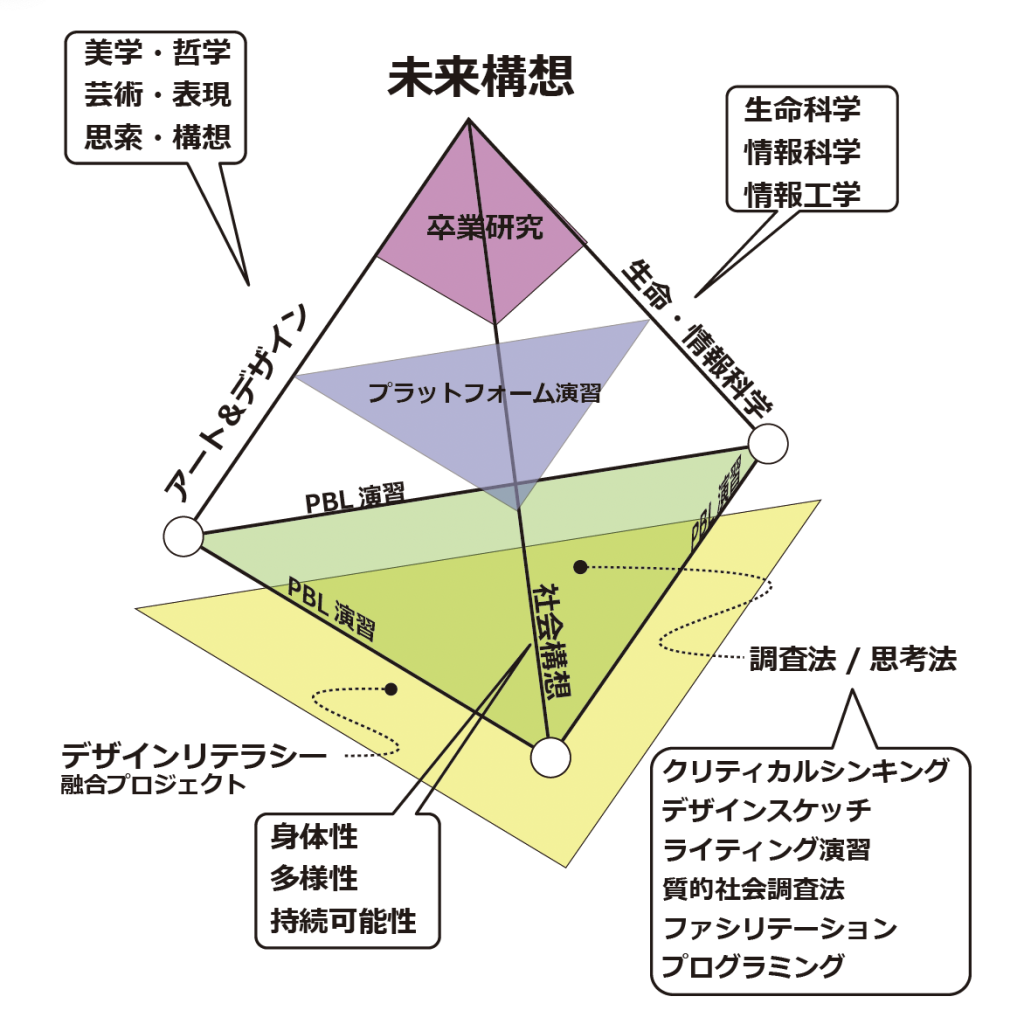

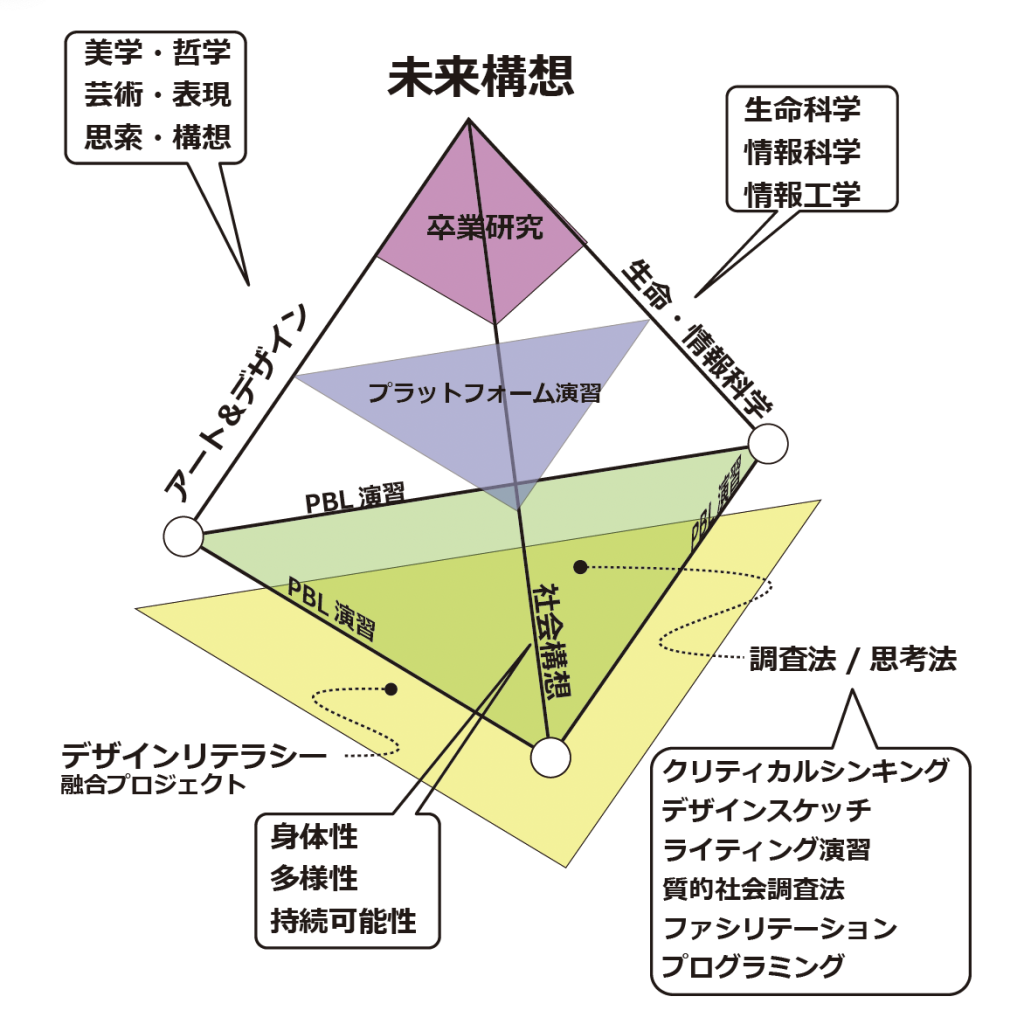

それに伴い、未来構想デザインコースの授業・カリキュラム構造がわかりやすくなるよう、本コースのカリキュラムマップを再構成しました。

未来構想デザインコースは、アート&デザイン、社会構想、生命情報科学を大きな軸にしてきました。

新学習指導要領のポイントでもある「探究」「公共」「情報」と大きな関係があります。

探究的なデザインリテラシーやアートの発想からの課題へのアプローチや解決案の設計、

身体性・多様性・持続可能性からみる公共・社会・地域・世界、

生命科学・情報科学・情報工学からつくる未来社会像

を未来構想デザインコースでは考えているからです。

少し今年の共通テストの問題を、未来構想のアプローチで解説しておきます。

公共:

1問目は、男女共同参画社会でした。未来構想デザインコースには、男女共同参画はもちろんのことジェンダー・多様性・包摂性、障害学などの授業やそれらが専門の先生がいます。形式的平等と実質的平等については、未来構想の重要領域で多様性と倫理学や障害学を同時に学んでいます。更には4問目の公共空間の課題を現代思想から考えるアプローチも未来構想デザインの重要な方法です。

国語:

1問目の「見る」主体と「見られる」客体といった単純な”二項対立でない方法”論は、未来構想のどの領域でも常に求められる方法です。

「インフォームドコンセント」の言い換え提案などは、社会的多様性や翻訳など情報の対象性、非対称性に関しては授業内でよく投げかけるアプローチです。

4問目の古文の『在明の別』(問題文には出てきませんが)は、”男装の姫君”など、未来構想でも考えている現在の社会課題が出てきます。

英語:

7問目の動物の睡眠パターンの問題は、生命情報科学から多様性を考える未来構想的アプローチです。

情報:

インターフェースデザイン・プログラミング・モデル化・データの活用・情報デザインなど、社会と情報、生活

観光・インバウンドに関する問題は複数の科目で出題されました。

芸術工学部では国際プログラムも推進しており、未来構想デザインコースの教員が主導的に支援しています。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

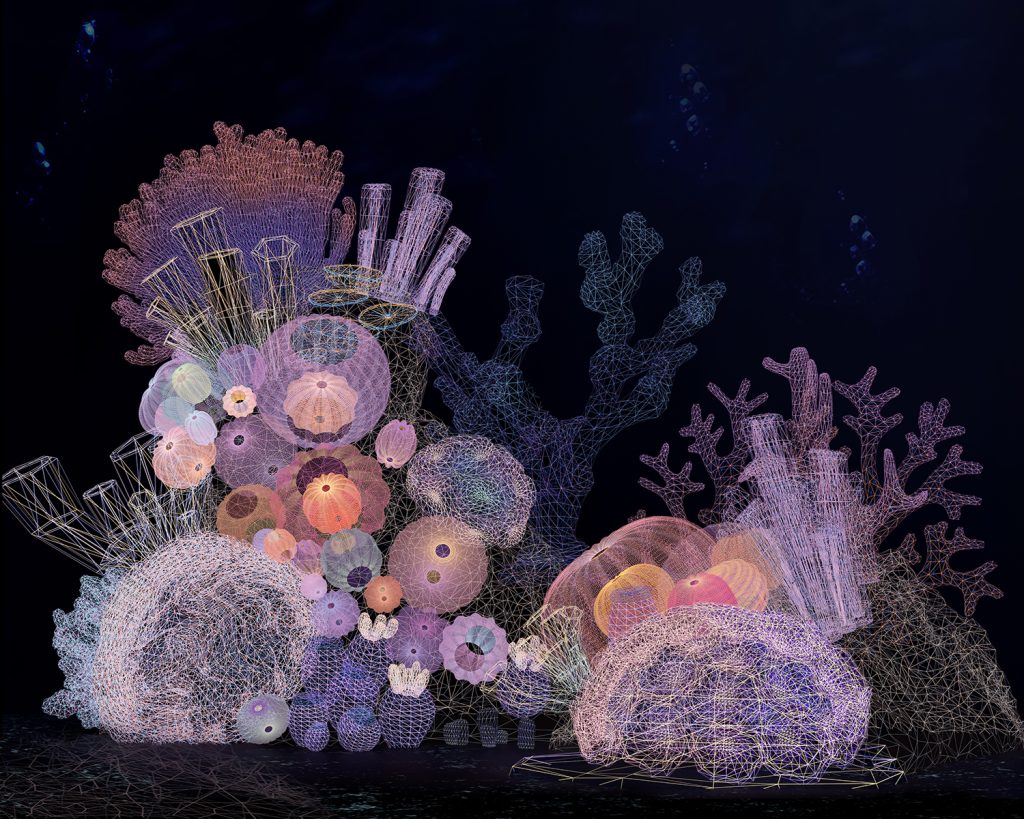

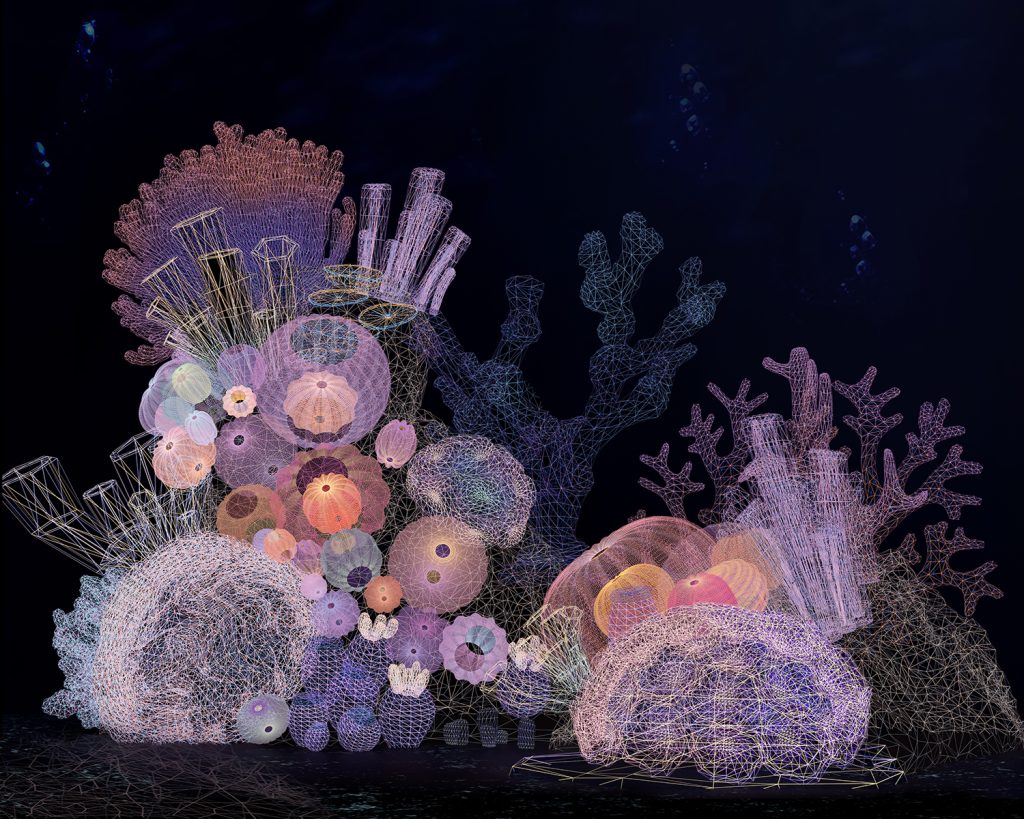

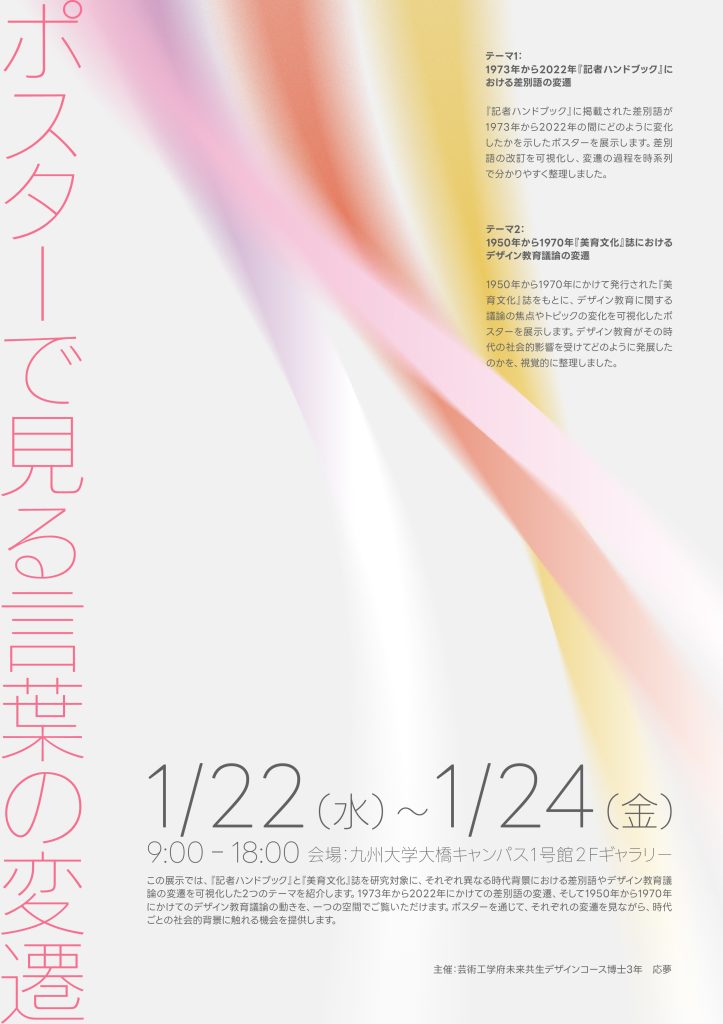

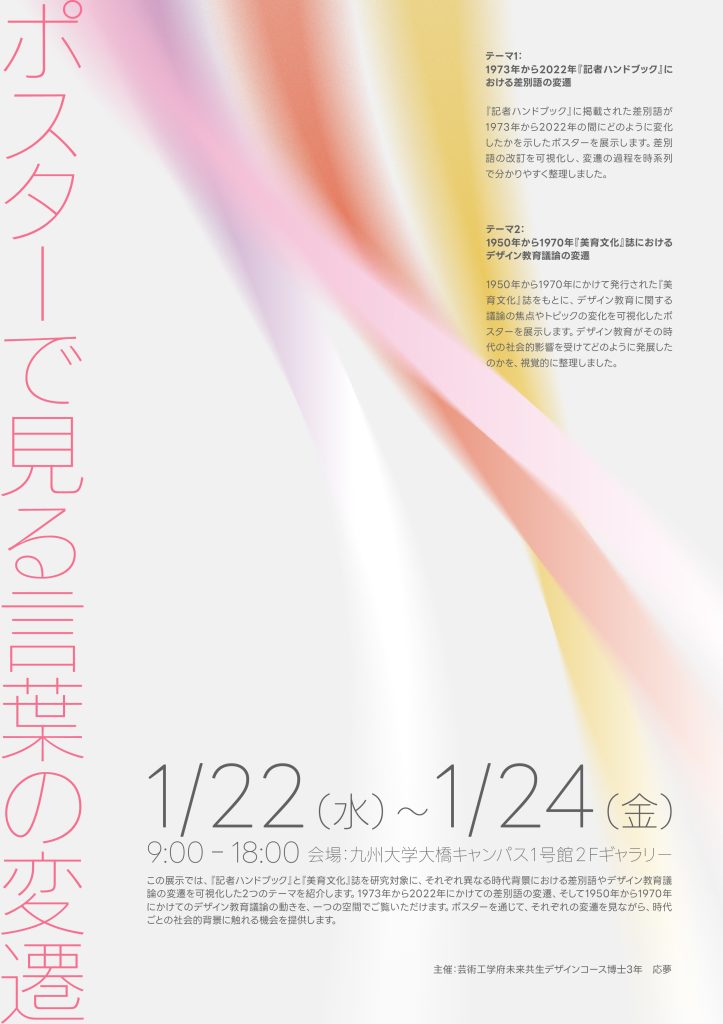

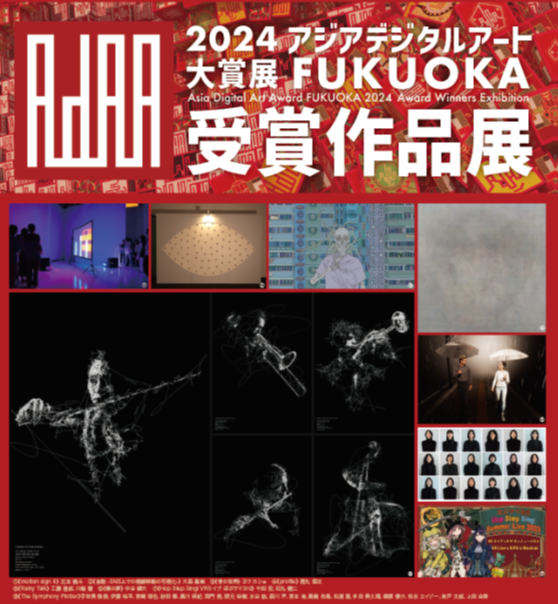

高 榕さんと謝 敏さん(芸術工学府未来共生デザインコース 修士2年)の作品「ワイヤーフレーム・コーラル」が、メディアアートコンペティション「2024アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA(ADAA)」で優秀賞を受賞したことを記念し、未来構想デザインコースプロダクトデザイン研究室のこれまでのADAAでの受賞作品を一堂に展示します。

ぜひ、ご来場ください。

▪会期:2025年2月7日(金)~2月14日(金)

▪展示作品(これまでのADAAでの受賞作品):

2024 学生カテゴリー/静止画部門 優秀賞 「ワイヤーフレーム・コーラル」 高 榕、謝 敏

2020 学生カテゴリー/静止画部門 優秀賞 「デジタル仙境」 張澤鑫

2019 学生カテゴリー/静止画部門 優秀賞 「コハク」 応夢、姜昱健

2018 学生カテゴリー/静止画部門 入賞 「Weave A Dream」 応夢、姜昱健

2016 カテゴリーB/静止画部門 入賞 「Disappear」 応夢

2014 カテゴリーB/静止画部門 入賞 「 irrational number」 三舛悦人 金澤尚樹 渡邉 克志朗

2013 カテゴリーB/静止画部門 入賞 「おくのほそ道」 井出里美 他

2002 ノンインタラクティブアート部門 入賞 「展覧会の絵」 尾方義人

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

九州大学Webサイトの「芸術工学研究院 研究紹介」ページに、メディアデザイン部門 何 昕霓 准教授の「デジタルタッチは、離れていても人を結びつける」が掲載されました。

下記参照リンクよりぜひご覧ください。

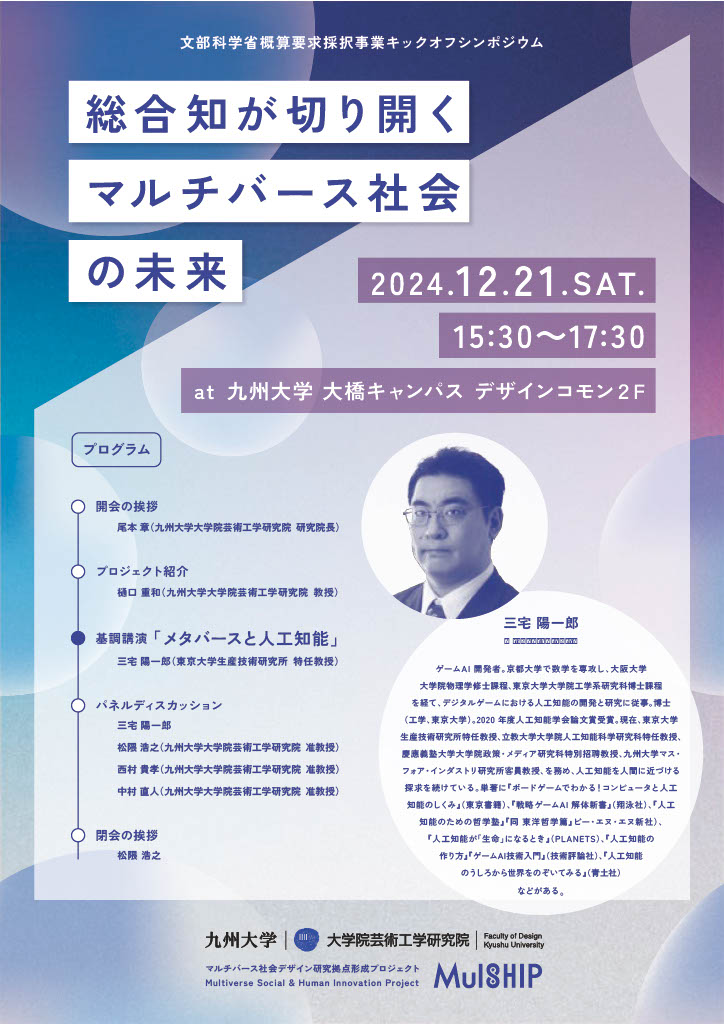

九州大学大学院芸術工学研究院が中心となり、仮想空間と現実空間が融合するマルチバース社会において、人々が健康を維持しつつ多様な幸せ(Well-being)を実現できるデザインと仕組みを研究し、社会実装を進める文部科学省概算要求採択事業「マルチバース社会デザイン研究拠点プロジェクト(Multiverse Social & Human Innovation Project:MulSHIP)」を発足しました。

このたび、MulSHIPのキックオフシンポジウム「総合地が切り開くマルチバース社会の未来」を2024年12月21日(土)に大橋キャンパスで開催しました。

シンポジウムは、尾本章 九州大学大学院芸術工学研究院長による開会の挨拶で幕を開け、続いて、樋口重和 MulSHIP拠点長(芸術工学研究院 教授)より、プロジェクトの概要や目的について紹介を行いました。

その後、株式会社スクウェア・エニックスのゲームAI開発者であり、東京大学生産技術研究所 特任教授の三宅陽一郎氏をお迎えし、「メタバースと人工知能」をテーマに基調講演を行っていただきました。講演後には参加者から多くの質問が寄せられ、マルチバースへの関心と期待の高さが伺える活発な時間となりました。

さらに、三宅氏に加え、松隈浩之 MulSHIP マルチバースデザイン・社会構築ユニット長(芸術工学研究院 准教授)、西村貴孝 MulSHIP 適応研究ユニット長(芸術工学研究院 准教授)、中村直人 芸術工学研究院准教授を交えたパネルディスカッションを行いました。このディスカッションでは、マルチバースを活用したシリアスゲームの可能性、VR技術の適用基盤の明確化、そしてNPC(Non-Player Character)の行動変容に関する研究など、今後のプロジェクトに向けた多くのアイデアが議論されました。

本シンポジウムを皮切りに、MulSHIPは本格的に始動します。未来のマルチバース社会を見据え、プロジェクトメンバー一同、期待される成果の実現に向けて尽力してまいります。

デザイン学分野で実績のある国内の国公立大学が加盟する「国公立デザイン系大学会議」は、2019年より開催されています。本会議では、会員大学が協力し、デザイン教育・研究に関わる共通の課題について協議し、その改善と発展を図ることを目的としています。

2024年度の会議は「これからのデザイン教育・研究について」をテーマとして、2024年11月29日(金)に、東京ミッドタウン・デザインハブ内のインターナショナル・デザイン・リエゾンセンターで開催されました。加盟校9校のうち6大学が出席し、会議では実りある議論が行われました。

会議は、会長大学である本学(九州大学)大学院芸術工学研究院 尾本章研究院長による開会挨拶から始まりました。続いて、来賓講演として、文部科学省高等教育局専門教育課の有薗文博課長補佐が「我が国の高等教育の現状等」について講演しました。また、特許庁審査第一部意匠課の原川宙課長補佐と奈良日向子係長からは、「意匠制度の最新概況~生成AIや仮想空間におけるデザイン創作保護の議論など」をテーマにお話がありました。

後半では、「AIとデザイン教育についての事例紹介」が行われました。秋田公立美術大学の高橋卓久真助教は「メディア表現を具体化する基礎的な方法・アプローチ」について、九州大学大学院芸術工学研究院の松隈浩之准教授は「リアル×バーチャルデザイン」についてプレゼンテーションを行いました。質疑応答では各大学からさまざまな質問や意見が寄せられ、活発なディスカッションが繰り広げられました。

会議終了後の情報交換会でも、参加者間で意見交換や懇親が行われました。今回は、国公立デザイン系大学会議が賛助団体となって以降、初めての対面開催となり、公益財団法人日本デザイン振興会の協力を得て実現しました。会員大学間での交流が深まり、大変有意義な機会となりました。

本会議の活動が今後も、デザイン教育・研究の発展や国や行政に対するさまざまな提言の場として、ますます重要な役割を果たすことが期待されます。

【開催概要】 2024年度国公立デザイン系大学会議「これからのデザイン教育・研究について」

▪日時:2024年11月29日(金) 15:00-18:20

▪会場:インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター(東京ミッドタウン・デザインハブ内)

▪主催:国公立デザイン系大学会議

▪協力:公益財団法人 日本デザイン振興会

▪運営:九州大学大学院芸術工学研究院、九州大学未来デザイン学センター

| 添付ファイル |

|---|

九州⼤学未来社会デザイン統括本部は、「脱炭素」「医療・健康」「環境・⾷料」の3つの社会的課題を中心に、九州大学の「総合知」を活かした課題解決に取り組んでいます。当本部は、これら3つのエントリポイントごとの研究ユニットと、芸術工学研究院の教員が中心に参画する『シンクタンクユニット』で構成されています。『シンクタンクユニット』では、課題解決において、⾃然科学系や⼈⽂社会科学系の多様な領域にデザインの領域の知を加え、理想とする未来社会をデザインし、様々な社会課題の解決やそのプロセスデザインの提案を⾏うことを⽬指しています。

今回のシンクタンクユニット研究会では、著名な通訳者である橋本美穂氏をお招きし「通訳におけるクリエイティビティとは?」をテーマにご講演いただきます。言語や文化の翻訳における創造性や多様性、さらにコミュニケーションの複雑さや楽しさ、面白さについて、会場のみなさんとの質疑応答やクロストークを通して考えを深め、シンクタンクユニットとしての方向性を探ります。

学生の皆さんや一般の方の参加も歓迎いたします。ぜひご参加ください。

■日時:2025年2月7日(金)17:30~19:00(開場17:00)

■会場:九州大学大橋キャンパス デザインコモン2階

(〒815-8540 福岡県福岡市南区塩原4-9-1、西鉄天神大牟田線「大橋」駅より徒歩5分)

■開催方法:会場+オンラインのハイブリッド開催

会場での参加を推奨しますが、来場が難しい方のために配信も行います。

■定員:会場参加80名、オンライン参加は定員なし

■参加費:無料

■お申し込み:事前のお申し込みが必要です。

下記QRコードまたはURLよりアクセスし、申込事項の入力をお願いします。

申込フォーム >>> https://forms.office.com/r/248d0wBa6T

申込QRコード

■主催:九州大学未来社会デザイン統括本部シンクタンクユニット

■お問い合わせ:

九州大学 企画部 社会共創課

E-mail: shiromizu.yuki.942@m.kyushu-u.ac.jp

登壇者プロフィール:

橋本 美穂 はしもと みほ

1975年アメリカ・ヒューストン⽣まれ。幼少期をサンマテオで過ごしたのち、帰国し神⼾市へ。兵庫県⽴神⼾⾼等学校卒業後、慶應義塾⼤学総合政策学部でアジア経済開発学を専攻。卒業後はキヤノン株式会社に総合職として⼊社し、コピー機などの事業企画を担当。同社に勤めながら通訳者養成学校夜間コースを修了し、⼊社9年⽬に通訳者になることを決意。2006年に退職し、⽇本コカ・コーラ株式会社の社内通訳を1年間務めたのち、フリーランスの会議通訳者となる。得意分野は⾦融、IT、マーケティングなど。これまでに担当した案件は6000件以上、顧客社数は800社を超える。2017年6月4日放送の「情熱⼤陸 第957回: 通訳者・橋本美穂」 に出演。2019年4⽉より2024年3⽉まで CNN ENGLISH EXPRESSで⼈気コーナー「英語にないなら作っちゃえ!」を5年間連載。2023年4⽉に単⾏本『英語にないなら作っちゃえ!これで伝わる。直訳できない⽇本語』を刊⾏。

若林 宗男 わかばやし むねお

美しい風景写真を見ると撮影場所に行きたくなるヒトの習性に着目し、絶景写真が誘客に貢献するプロジェクトを推進。2018年に始めたFacebookグループ「絶景九州」には、毎月1,000枚超の写真が集まる。英台日の三言語で写真説明を作成し、毎日発信を続けている。

国際基督教大学(ICU)卒業後入社したテレビ東京では、海外支社第一号をニューヨークに設立し、初代支社長を務める。帰国後、「ワールドビジネスサテライト」を提案し、初代ニュースキャスターを担当。北京駐在中は、天安門事件も取材した。

現在は、事業構想大学院大学特任教授として、「経済動向と事業構想」「観光まちづくり」「修士論文ゼミ」を担当。また、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人九州通訳・翻訳者・ガイド協会理事、熊本市地域通訳案内士、福岡デザインアクション理事などを兼務。2026年2月に福岡市で開催される「第21回世界観光ガイド連盟(WFTGA)会議 2026」では、実行委員会の渉外・資金担当部会長を務める。