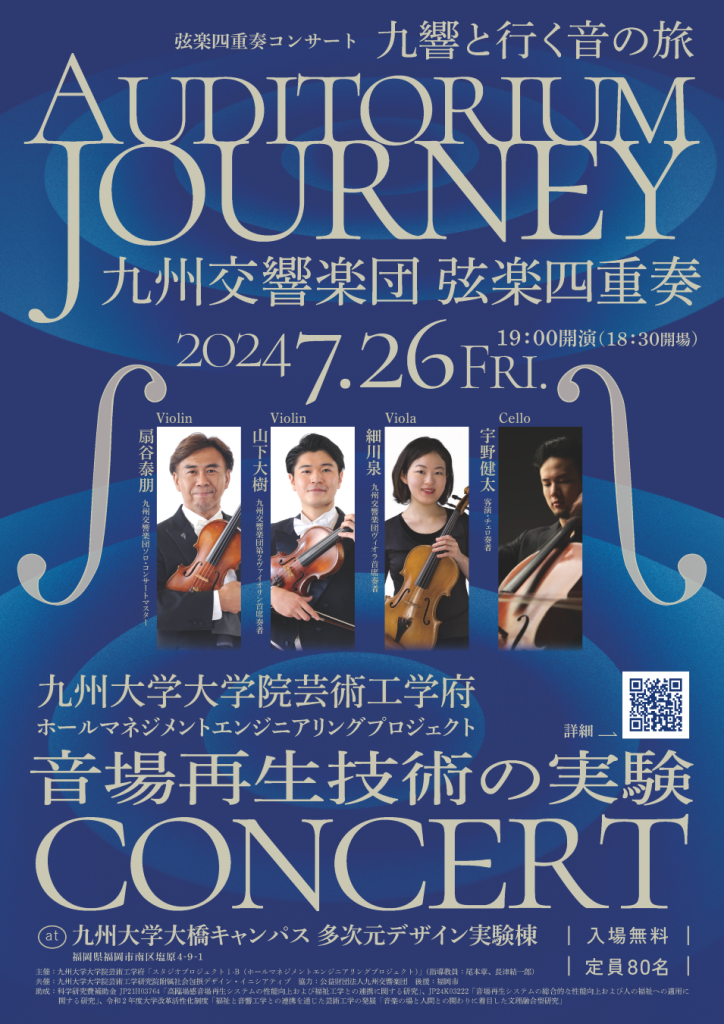

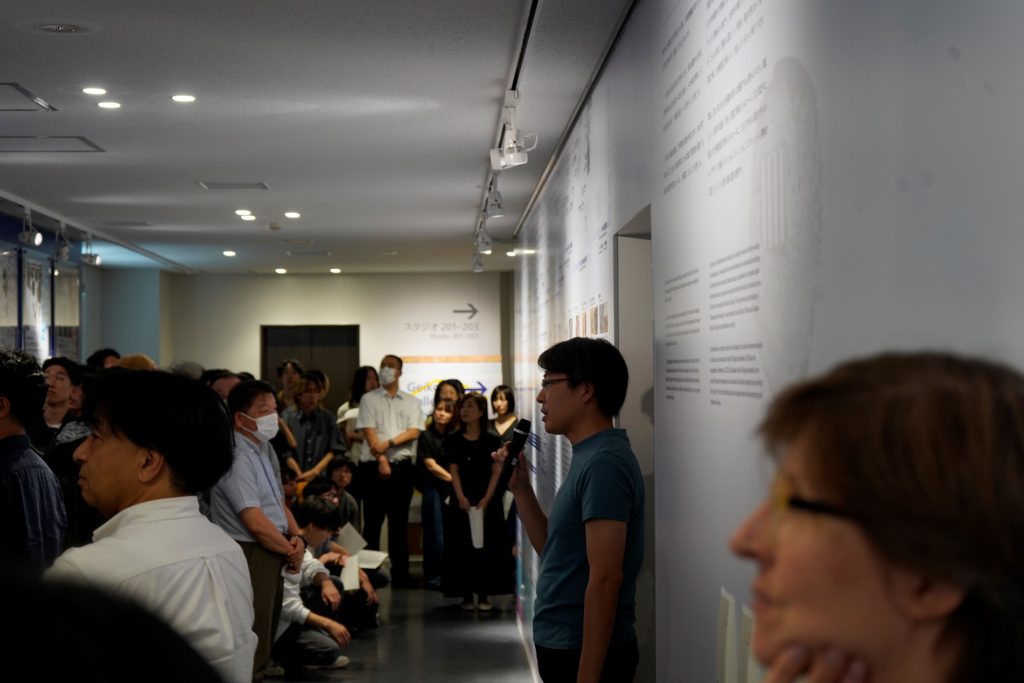

アーティスト・トークでは、EMG(表面筋電位)の活用をはじめとした楽器としての身体に関わる歴史的な背景とアタウ・タナカ自身の活動を含む最新の事例が紹介されると共に、パフォーマンスでは、ベルギーの作曲家パウル・パンケルトのライブ・エレクトロニクスとバス・クラリネット、ピアノ、バイオリンによる楽曲、EMG(表面筋電位)を用いた楽器としての身体によるパフォーマンス、そして両者による筋電センサとグラニュラ・シンセシスのための新作が演奏されます。

日時|

2024年7月13日(土) 16:30‐20:30(予定)

16:30- アーティスト・トーク(英語・日本語による簡約あり)

18:00- パフォーマンス

Paul Pankert (b.1965) three pieces for instrument and live electronics

- Passacaglia for bass clarinet and LiveElectronics (2024)

- Capriccio for piano and Live Electronics (2024)

- Partita Ritardata for violin and Live Electronics (2022)

Atau Tanaka (b. 1963) solo

- Le Loup (1998)

- Lifting (2003)

- Delearning (2019)

Atau Tanaka & Erämaa Trio

- Déplacement for chamber trio and electromyogram (Work in Progress)

出演|

アタウ・タナカ(田中 能)Atau Tanaka

アタウ・タナカ(田中能)はハーバード大学で物理科学を学んだ後、スタンフォード大学CCRMAでコンピュータ音楽の博士号を取得。その後、音楽ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)分野の確立に貢献。IRCAMポンピドゥー・センター、アップル・フランス、ソニー・コンピューター・サイエンス研究所(CSL)パリにて、インタラクティブ音楽、没入型メディア、ネットワーク・パフォーマンス、ヒューマン・データ・インタラクションの分野で研究を行う。ヨーロッパ、アジア、アメリカの実験音楽シーンで幅広く活動。彼の作品はアルス・エレクトロニカ、SFMOMAで展示され、SonarやWOMADフェスティバルで演奏され、Superpang、Touch、Subrosaなどのレーベルからリリースされている。彼の研究は、欧州研究評議会、英国およびフランスの研究評議会の支援を受けている。日本では慶應義塾大学、和歌山大学、中京大学で教鞭をとる。現在ロンドン・ゴールドスミス大学の教授を務める傍ら、ブリストル・インタラクション・グループ、MSHパリ・ノールにても勤務している。

エラマー・トリオ(大川彬子、セドリック・ドゥ・ブリュッケル、クエンティン・ムーリス)Erämaa Trio (Akiko Okawa,Cédric De Bruycker, and Quentin Meurisse)

エラマー・トリオは、大川彬子(ヴァイオリン/ヴィオラ)、セドリック・ドゥ・ブリュッケル(クラリネット/バスクラリネット)、クエンティン・ムーリス(ピアノ、エレクトロニクス)による室内楽トリオ、ニューミュージック・アンサンブル。2016年よりコンテンポラリーのレパートリーに本格的に取り組んでいる。独創的で大胆なプログラムを提供するため、トリオはライブ・エレクトロニクスなどの新しいテクノロジーを積極的に演奏に取り入れている。 2017年、エラマー・トリオはパリで開催された ” レオポルド・ベラン国際コンクール ” で優勝した。ArsMusica、FestivalLOOP、TheBelgianMusic Days、De Singel、ベルギー王立アカデミー、Unerhörte Musik (DE)、Printemps des Humanités (FR)、ICMC (KR)などの会場やフェスティバルに招かれ、フランス、オランダ、ドイツ、日本、ルクセンブルクで定期的に演奏している。 新鮮な視点に立ち、20世紀と21世紀の音楽に焦点を当て、様々なスタイルを取り入れることで、聴衆に幅広い創造的な音楽の多様性を提供している。Erämaaは、新しい方式、音楽劇、芸術研究、ステージ、技術革新(AI、ライブ・ビデオ、ライブ・エレクトロニクス)を提供することによって、自己改革を決してためらうことはない。フィンランド語でErämaa(エラーマー)は、砂漠を連想させる。それは、探検し、発見し、新しい領域を世界に明らかにしたいという願望を呼び起こす。このトリオは、ワロニー・ブリュッセル連盟と音楽創造フォーラムの支援を受けている。Erämaaは “Un futur pour la culture 2023 “助成金を授与されている。

進行|

城一裕(九州大学大学院芸術工学研究院 准教授)

会場|

九州大学大橋キャンパス音響特殊棟録音スタジオ

(*会場内は飲食・喫煙禁止となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。)

入場|

無料(限定50名)*参加を希望される方は以下リンクよりお申し込みください。

主催|

九州大学芸術工学部音響設計コース音文化学講座、九州大学大学改革活性化制度プロジェクト( 令和3年度大学改革活性化制度「メディアアートによる科学・ 技術の芸術表現への昇華を通した価値の可視化プロジェクト」、令和4年大学改革活性化制度「 日本デザインを創造し国際発信できる人材育成のための教育プログラムの構築」)

助成|

日本学術振興会科研費[23H00591][23K17267]

| 参照リンク |

|---|