音響設計コースの授業は主に音文化学、音響環境工学、音響情報科学の3つのカテゴリに大別でき、また先生方の研究室は16個あります。そのため、環境的な音響や、作曲、歌謡文化、心理学、スピーカー、コンサートホール、楽器、声の研究など、さまざまな研究テーマがあります。学生たちは4年生に進学すると同時に研究室に所属し、研究を始めます。

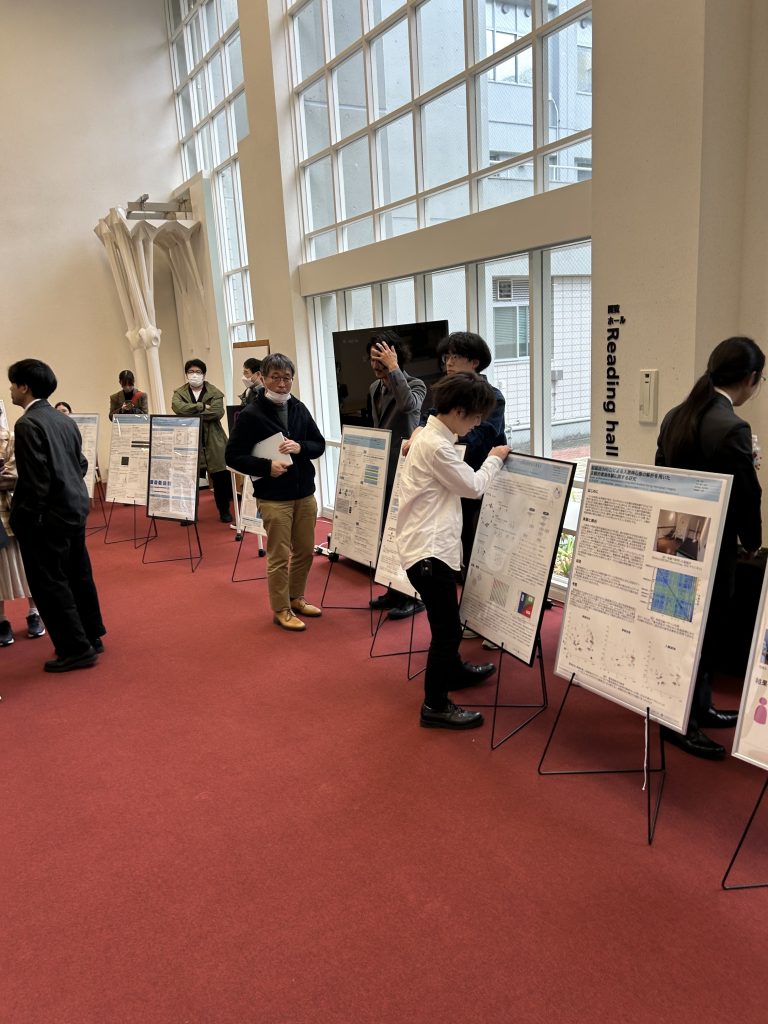

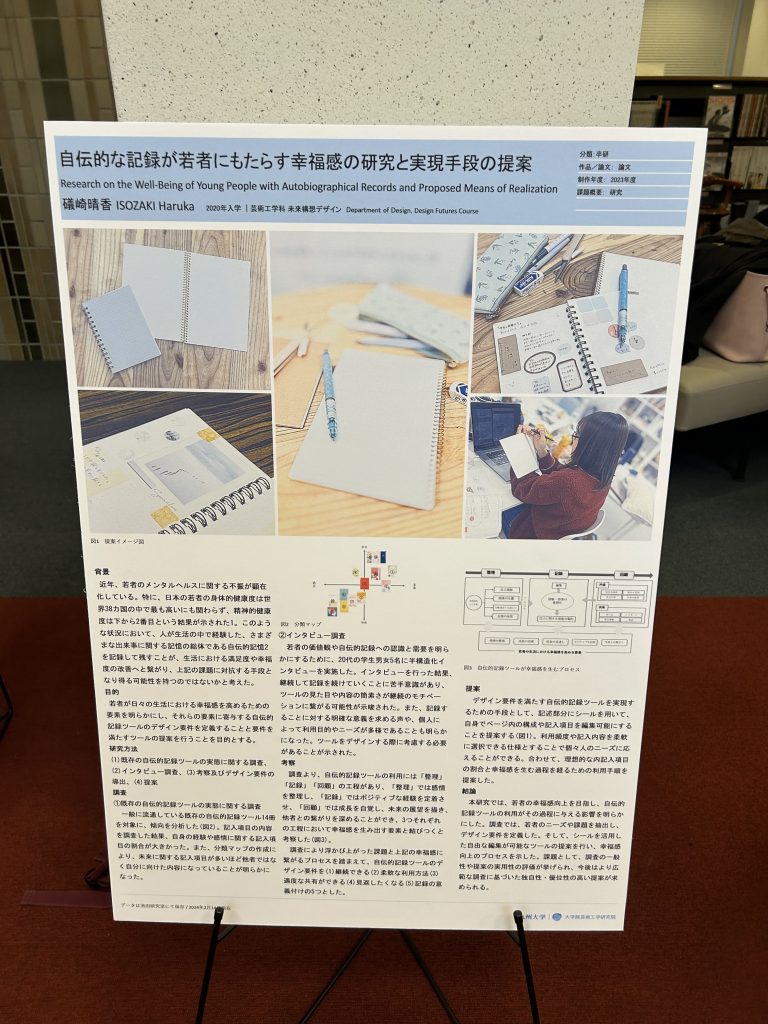

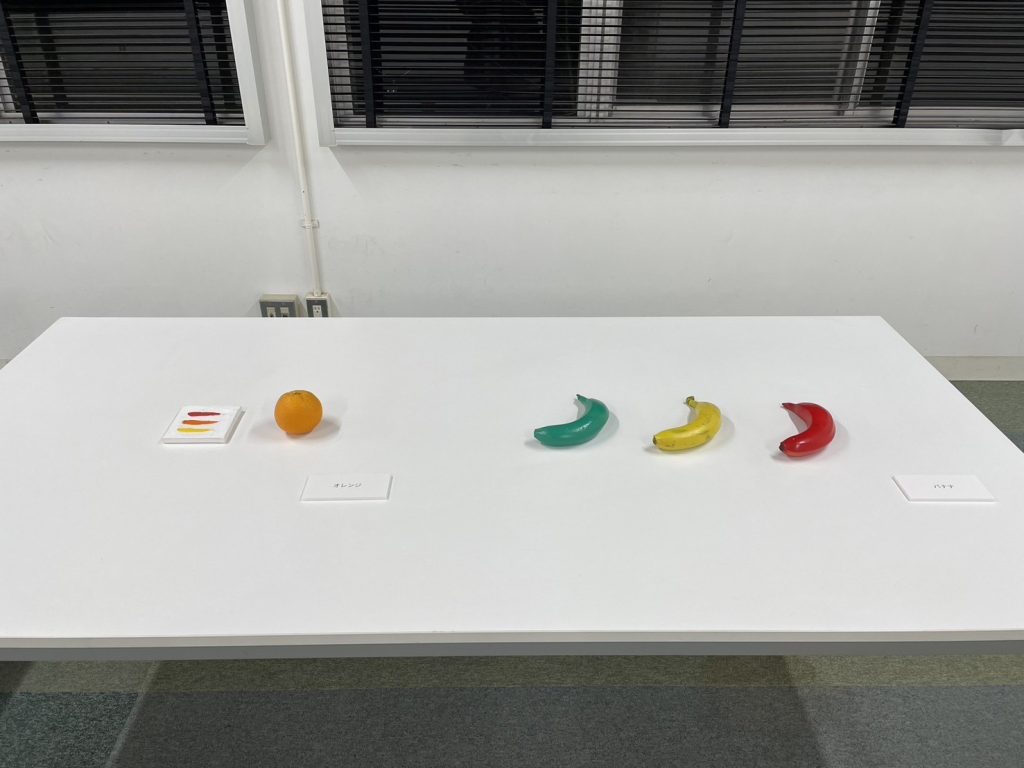

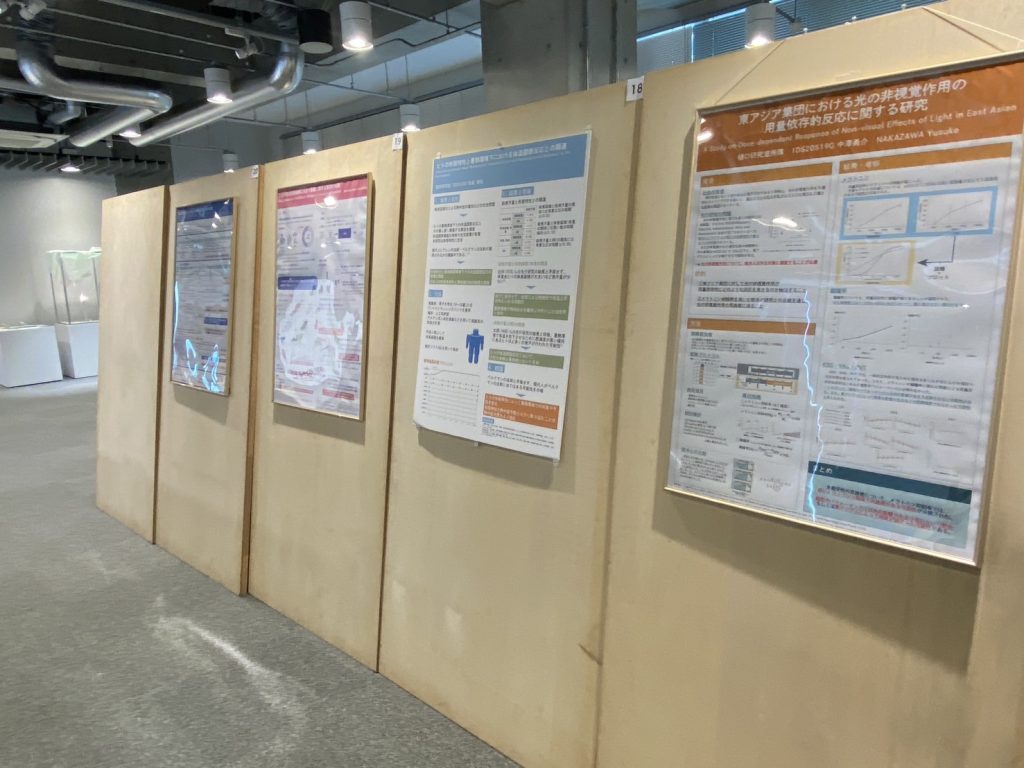

今回のポスター発表会では、学生は2つのグループに分かれ、また異なる会場にポスターを掲示し、それぞれの研究成果を教員や他の学生に発表しました。学生が研究を発表し、来場者が自由に質問できる、まるでフリーマーケットのような和やかな雰囲気でした。何人かの学生は、ゲームを制作したり、音楽を作曲しそれを披露したりしていました。1時間後、合図のベルで発表者が交代となり、また新たな発表と質問のセッションが続いていきました。参加者全員がアイデアや考えを共有し、有意義な時間となったことでしょう。

今回の展示会・ポスター発表会を通じて、音響設計コースの学生たちが持つ多様な才能と興味・関心を実感できたと思います。学生一人一人が独自の夢と考えを持っています!もし音響設計コースに興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひ今後のポスター発表会に参加してみるか、もしくは本学部への入学を検討してみてください!

Writerについて

久住香奈

私は九州大学大学院芸術工学府音響設計コース修士二年です。 卒業後のデンマーク留学のため英語とデンマーク語を勉強しています。芸工サポーターになってから、さまざまな留学生たちとの交流を楽しんでいます。もし何か言語の問題でお困りでしたらお声掛けください。わたしが通訳します!