「デザインと日本B」および「日本デザインの理解B」は、九州大学のすべての学部生と大学院生(留学生・交換留学生を含む)が履修可能な選択科目です。

この授業では、学生たちが様々なテーマや視点から日本のデザインについて学び、実践的に取り組むことで、未来に向けた深い洞察力をもって日本のデザインを発信できる人材の育成を行うことを目的としています。

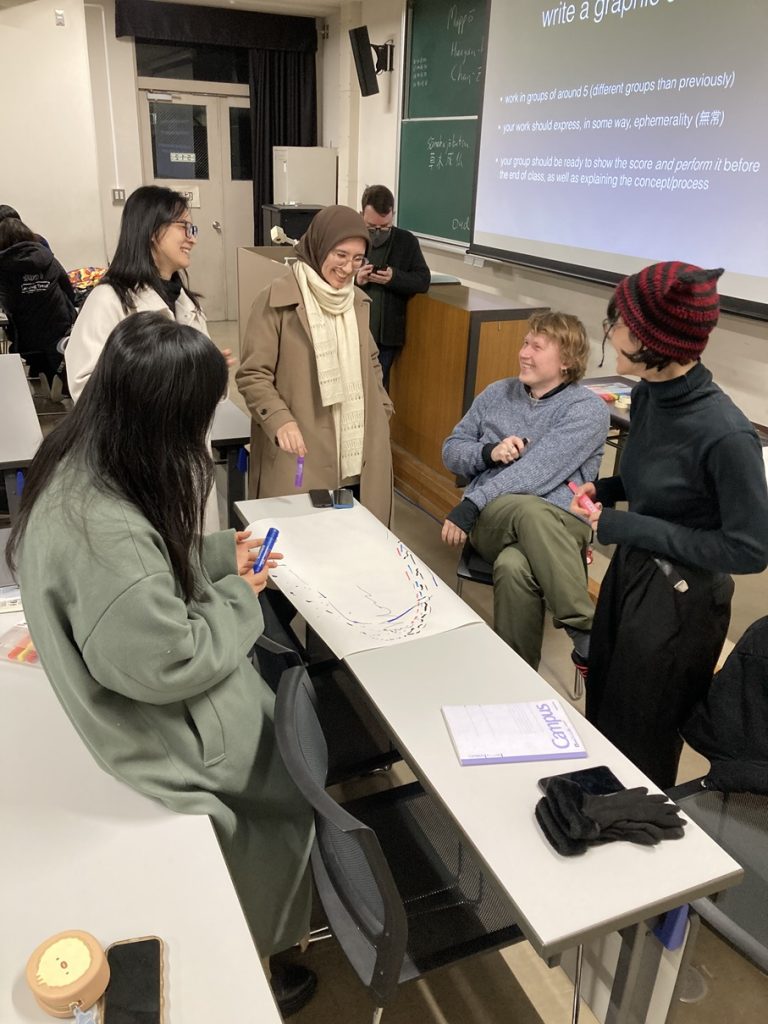

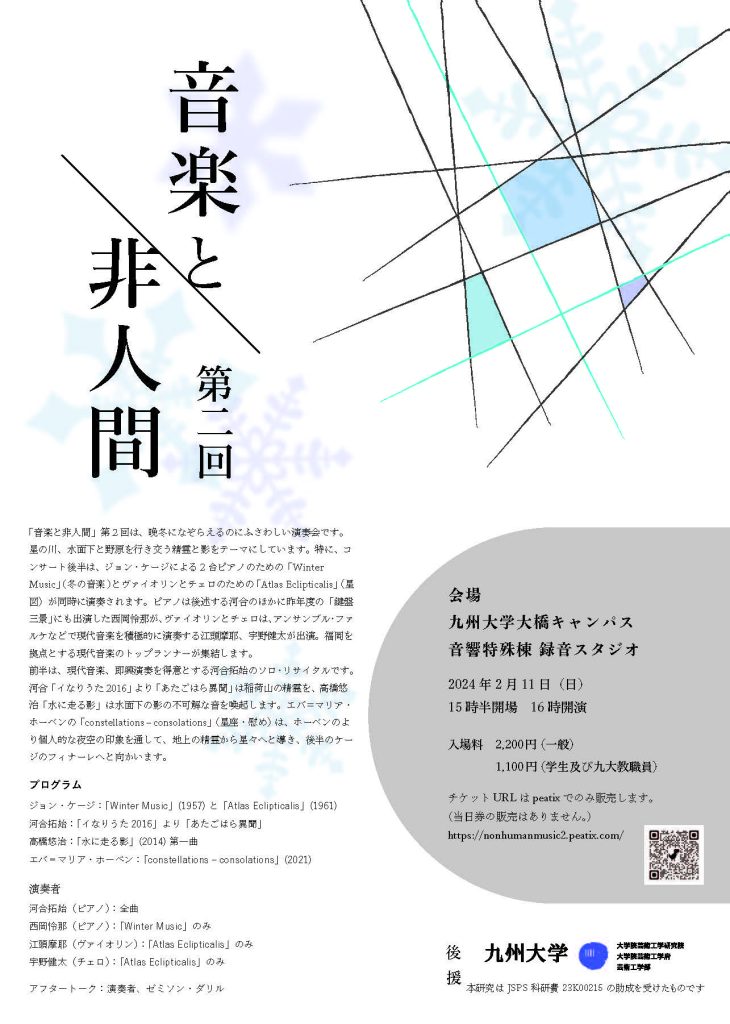

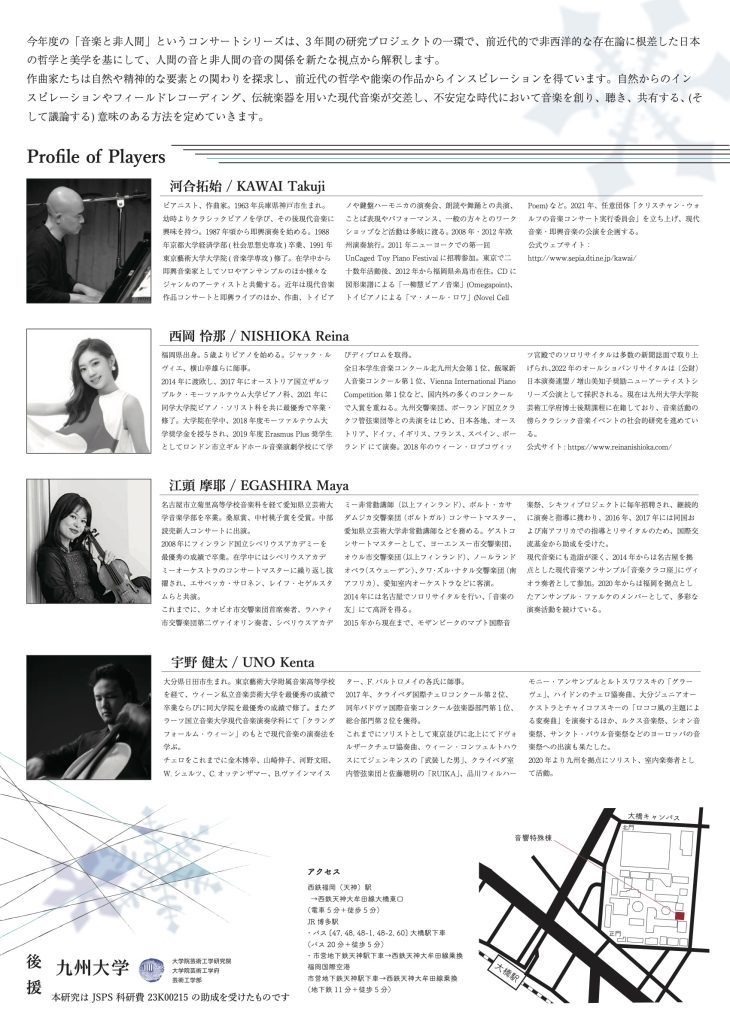

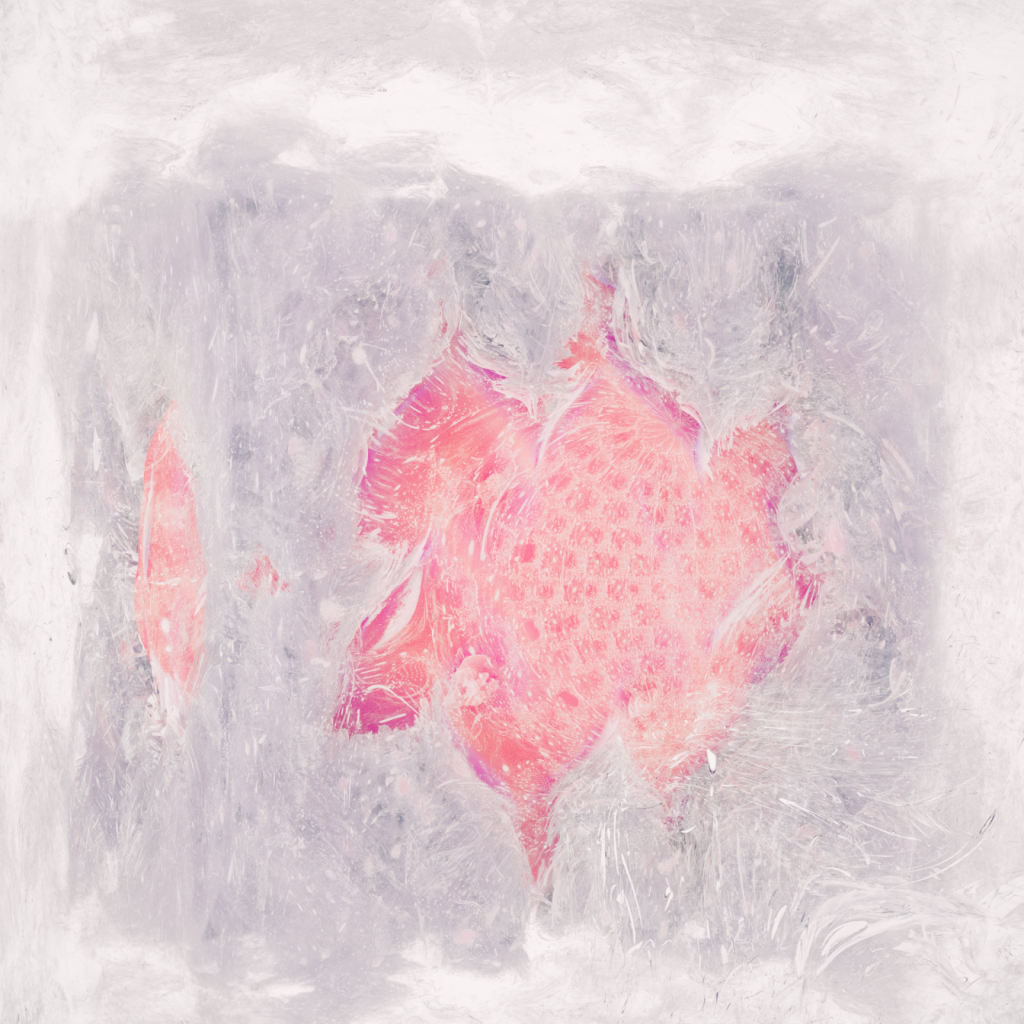

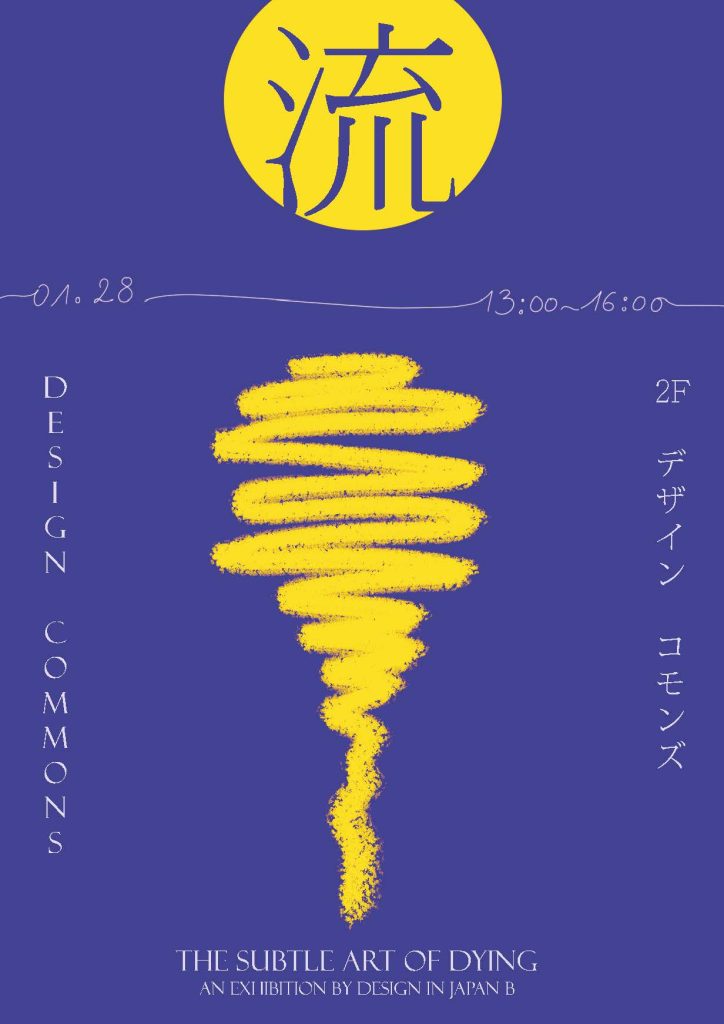

本年度の授業では、講義やワークショップ、さらに、日本の伝統的なお香の作り方を専門家から学ぶ八女市へのエクスカーションが行われました。音、音楽、香りに焦点を当て、伝統的・現代的双方のデザインやアートについて実践を交えて取り組みました。生徒たちはこうした実践を踏まえて、「儚さ」というテーマを探求し、様々な媒体やメディアを通してその意味を解釈して、学生たち自身のデザイン・アート・音楽作品を制作しました。これらの作品は、2024年1月28日(日)に大橋キャンパス デザインコモン2階で一般公開された最終発表イベント「Nagare,The Subtle Art of Dying」にて展示され、嗅覚や触覚など様々な感覚を通して楽しませてくれました。

受講した留学生は、アメリカ、中国、フランス、ドイツ、グアテマラ、イラン、オランダ、台湾の8つの国と地域の出身者24人でした。

開講期間

2023年12月11日~2024年1月28日

授業内容

・ 香りの現象学 担当:Marinucci Lorenzo准教授(招待講師)

・ エクスカーション:伝統的なお香作り

担当:Jamieson Daryl助教、Marinucci Lorenzo准教授(招待講演)

・ 音と構成 担当:Jamieson Daryl 助教

・ グループでワーク1-3 担当:Jamieson Daryl 助教

単位数

2単位

お問い合わせ

九州大学大学院芸術工学研究院 芸工インターナショナルオフィス

intl-ofc@design.kyushu-u.ac.jp