皆さま、生まれ変わった芸術工学図書館にはもう足をお運びいただけましたでしょうか。

芸術工学図書館は、約一年の改修工事を経て、2023年6月末にグランドオープンしました。

改修にあたっては、基本設計や内装、家具の選定、サイン、映像音響ラウンジの設置など、芸術工学研究院の教員が自身の専門性を活かし、深く関わりました。

改修工事は50年に一度の大事業。その時その場に居合わせたのは偶然か運命か、今この人がいたからこうなったという奇跡で溢れています。

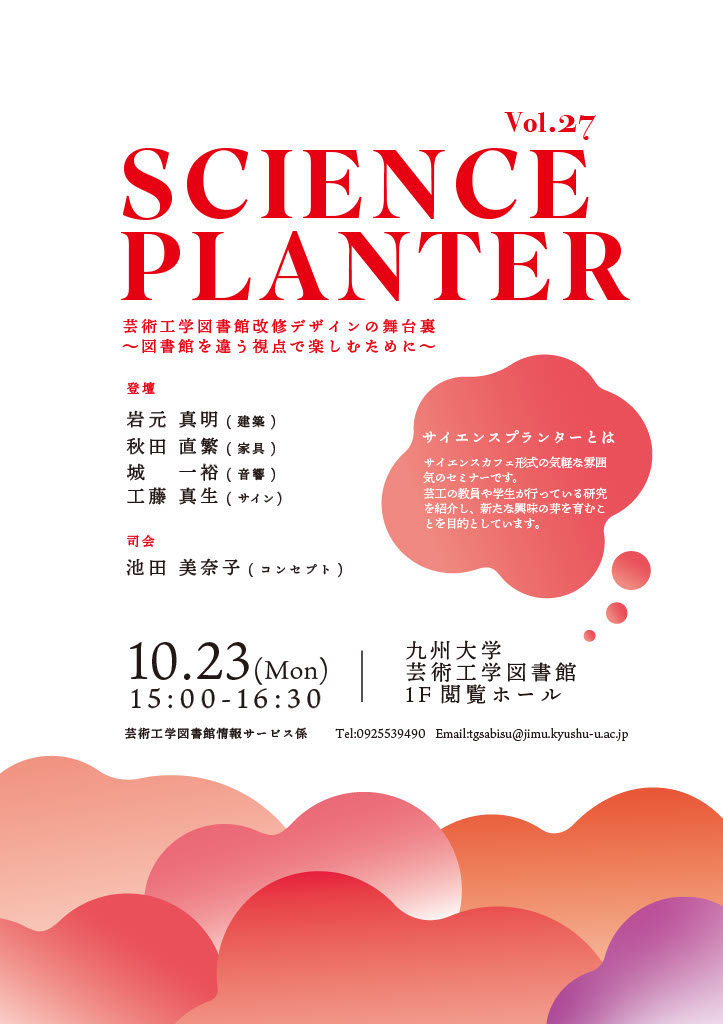

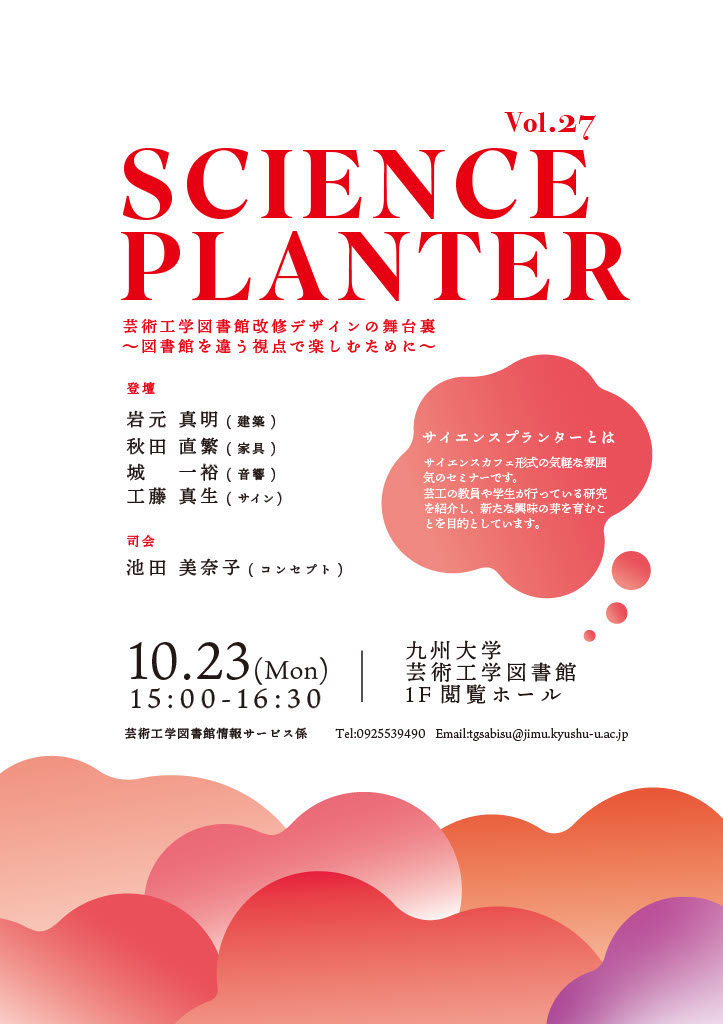

今回のサイエンスプランター第27回では、芸術工学図書館の改修に尽力された5人の教員によるトークイベントを開催し、その思いや裏話を語っていただきたます。

▪開催日時:2023年10月23日(月)15:00-16:30

▪会場:大橋キャンパス 芸術工学図書館1F 閲覧ホール

▪登壇者:

岩元 真明 助教|環境設計部門(建築)

秋田 直繁 准教授|人間生活デザイン部門(家具)

城 一裕 准教授|音響設計部門(音響)

工藤 真生 助教|メディアデザイン部門(サイン)

<司会>

池田 美奈子 准教授|未来共生デザイン部門(コンセプト策定)

*サイエンスプランターとは2017年から芸工図書館で開催しているサイエンスカフェ形式の気軽な雰囲気のセミナーです。新たな興味の「芽」を育むことをコンセプトとしています。

*参加費用は無料です。予約不要ですので自由にご参加いただけます。

*飲み物はペットボトルや水筒など、蓋の閉まるものをご持参ください。

【問い合わせ先】

芸術工学図書館 情報サービス係

Tel:(092)553-9490

E-mail:tgsabisu@jimu.kyushu-ac.jp