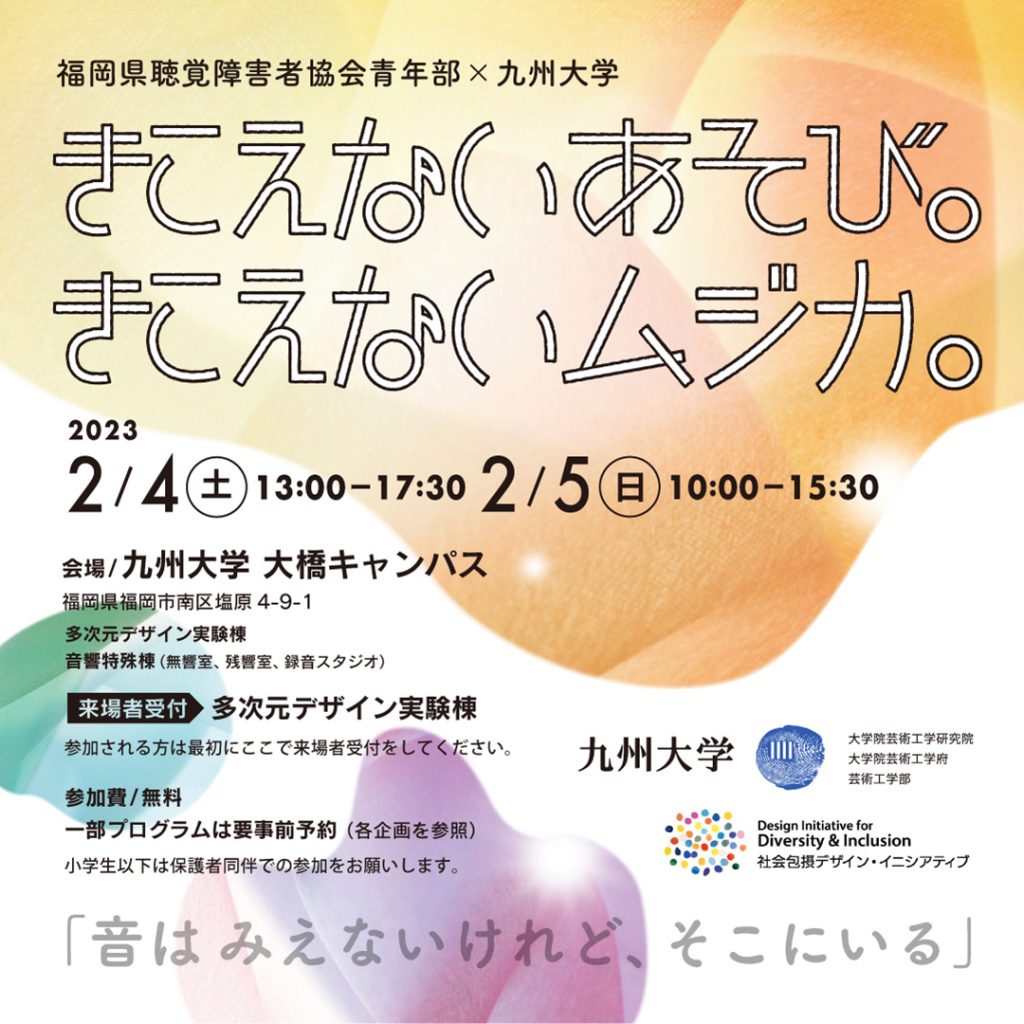

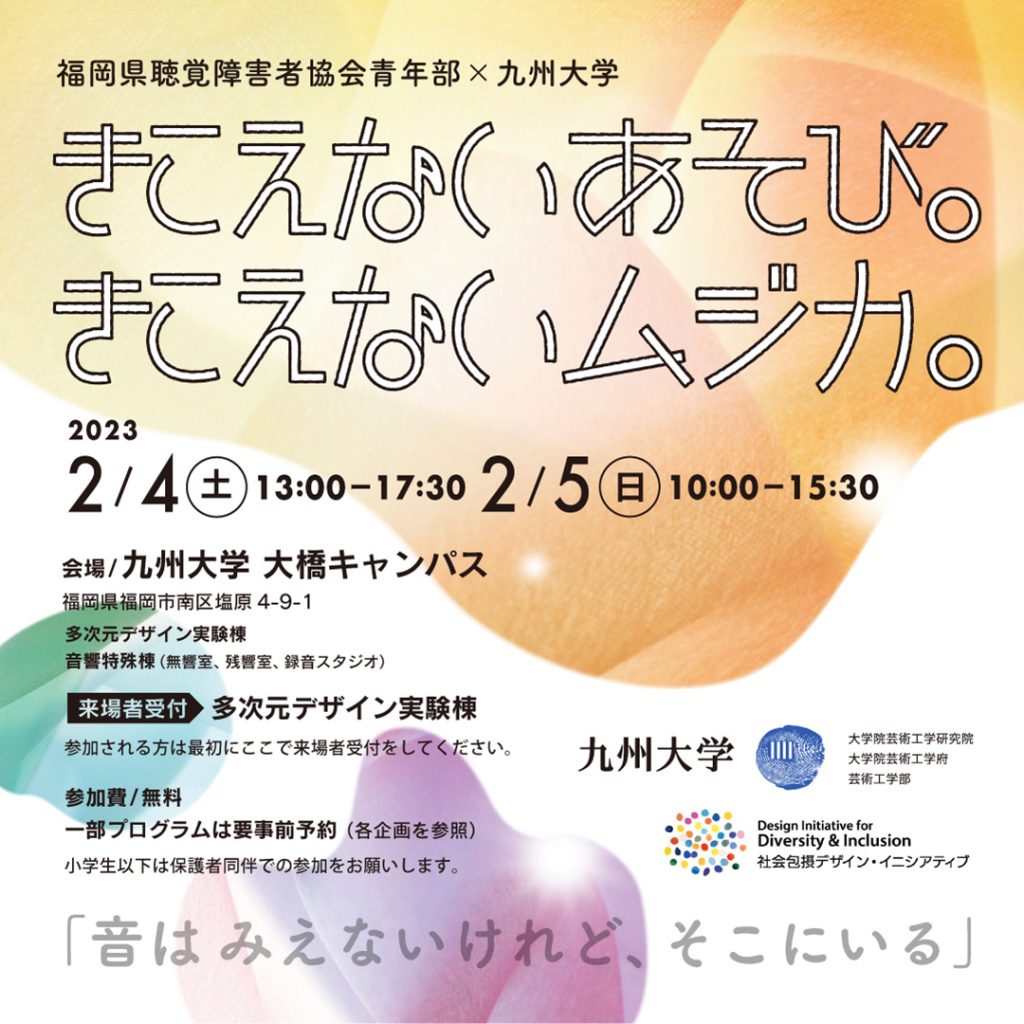

2022年度開講のスタジオプロジェクト科目の一つ「聴覚障害のある人にとってのコンサートのあり方を考える」の成果発表として、公開イベント『きこえないあそび。きこえないムジカ。』を福岡県聴覚障害者協会青年部と協働で開催します。

「きこえないあそび。きこえないムジカ。」

「音はみえないけれど、そこにいる」

きこえる/きこえないを超えて、そこにいる音たちに会いに行きませんか。

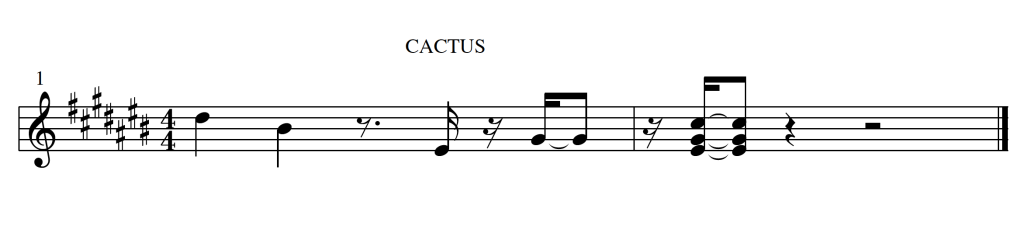

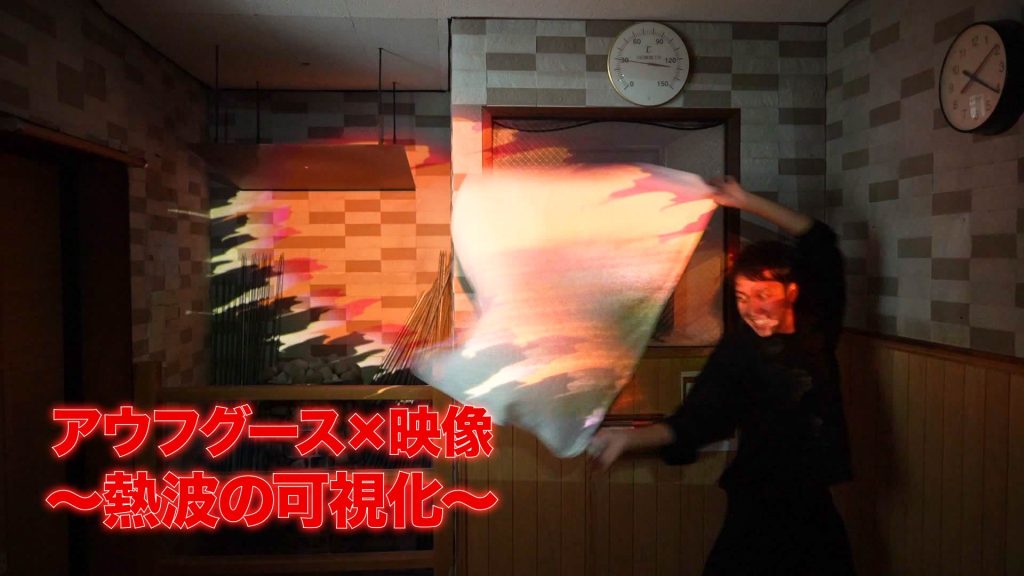

今回のイベントで音は、色や振動、ことばに姿を変えています。

楽器から出る音、ことばで表現された音、色になった音…。

音に形はありません。そして、目にもみえません。

それでも音は、あなたのことを待っています。

福岡県聴覚障害者協会青年部×九州大学

◆企画

○produced by 福岡県聴覚障害者協会青年部音のない世界60分を楽しむ深海駅/音のない世界を知るイベント

○produced by 九州大学

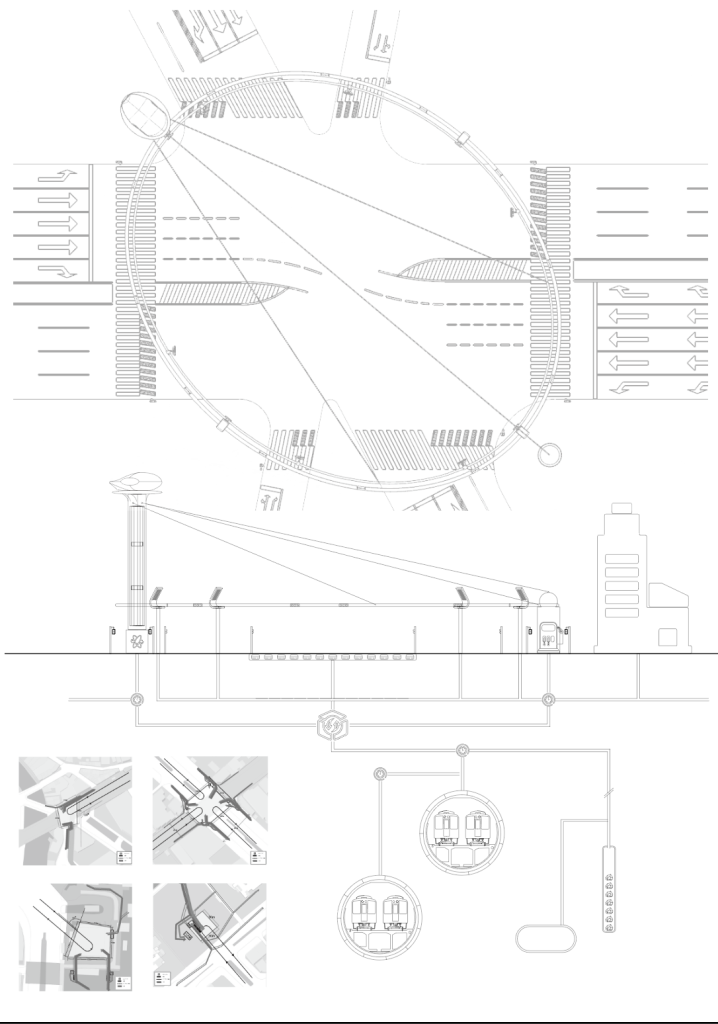

体験と展示 きこえないムジカ。/大学構内のツアー/ステージイベント/トークイベント 等(詳細はイベントのウェブサイトをご覧ください)

◆開催日時

2023年2月4日(土)13:00〜17:30、2月5日(日)10:00〜15:30◆会場

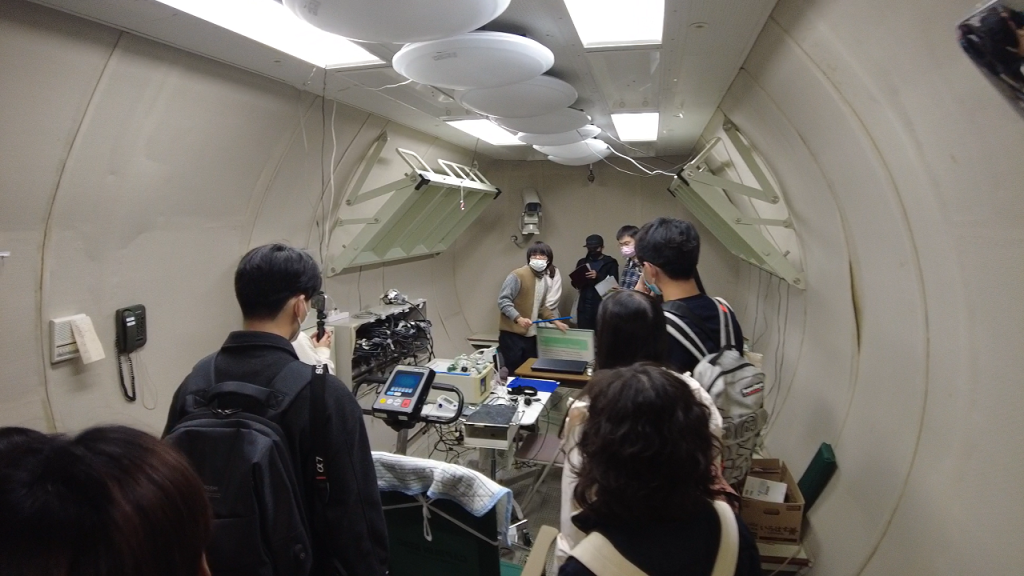

九州大学 大橋キャンパス(福岡県福岡市南区塩原4-9-1)多次元デザイン実験棟(受付)、音響特殊棟(無響室、残響室、録音スタジオ)

◆参加費

無料 ※一部プログラムは要事前予約※小学生以下は保護者同伴での参加をお願いします。

◆アクセシビリティ

●手話通訳:会場内には手話通訳者を手配します。●リアルタイム字幕:トークイベントでは音声を文字化するアプリ「UDトーク」を活用したリアルタイム字幕をご提供いたします。

●託児サービス(事前予約制、当日空きがあれば当日受付も可能) :イベント開催中、会場内に託児室を設置し、べビーシッター会社による託児サービスを行います。

●その他、当日の配慮についてご要望等がありましたら、可能な範囲で対応いたします。

「九州大学の企画および全体のお問い合わせ先」までご連絡ください。

[主催]

福岡県聴覚障害者協会青年部創立50周年記念事業実行委員会

九州大学大学院芸術工学研究院附属社会包摂デザイン・イニシアティブ

九州大学大学院芸術工学府「スタジオプロジェクトIV-B(聴覚障害のある人にとってのコンサートのあり方を考える)」

[助成]

一般財団法人曽田豊二記念財団

科学研究費補助金基盤研究(B)JP22H03888「公立劇場の社会包摂に向けた技術的・社会的観点に基づくデザインの実証研究」

[協力]

Game Changer Catapult コデカケ 「聴覚障がいがある人向け外出支援デバイス/サービス」