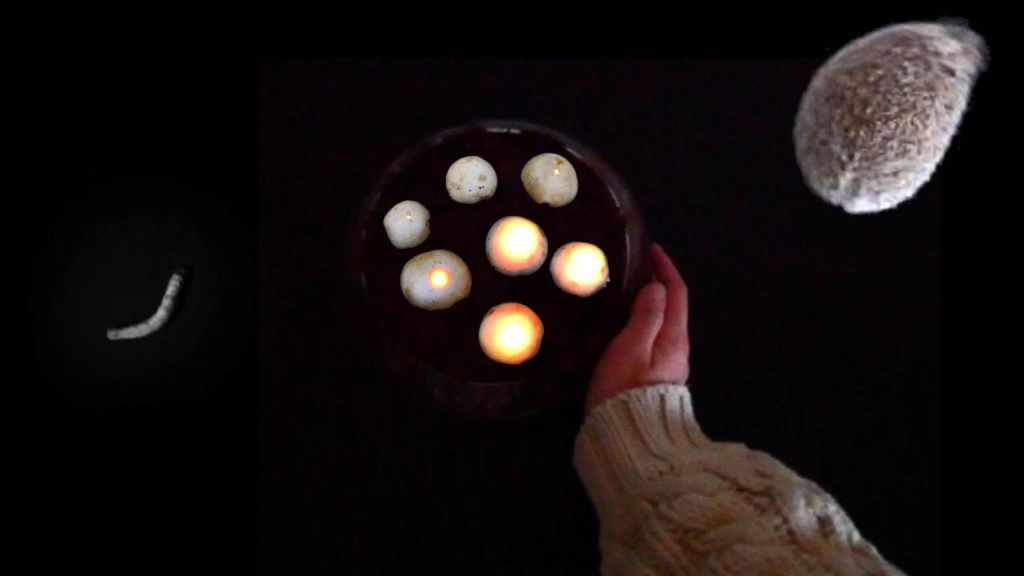

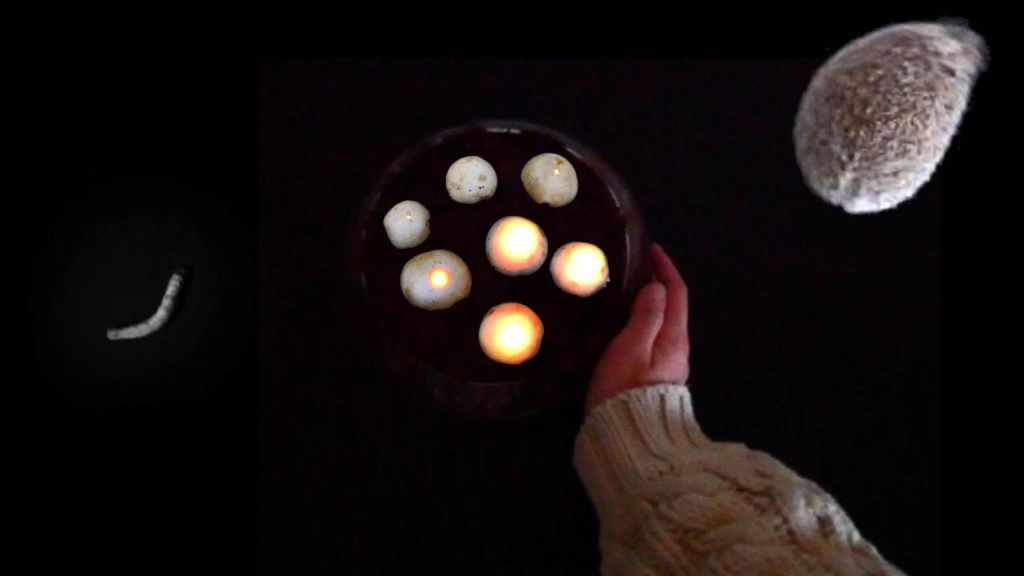

NICOGRAPH は情報科学の中でもコンピュータグラフィックスやマルチメディアの分野において、日本で最も長い歴史を有する研究集会のひとつです。NICOGRAPH賞は当日の投票で受賞しました。

受賞論文【NICOGRAPH賞】

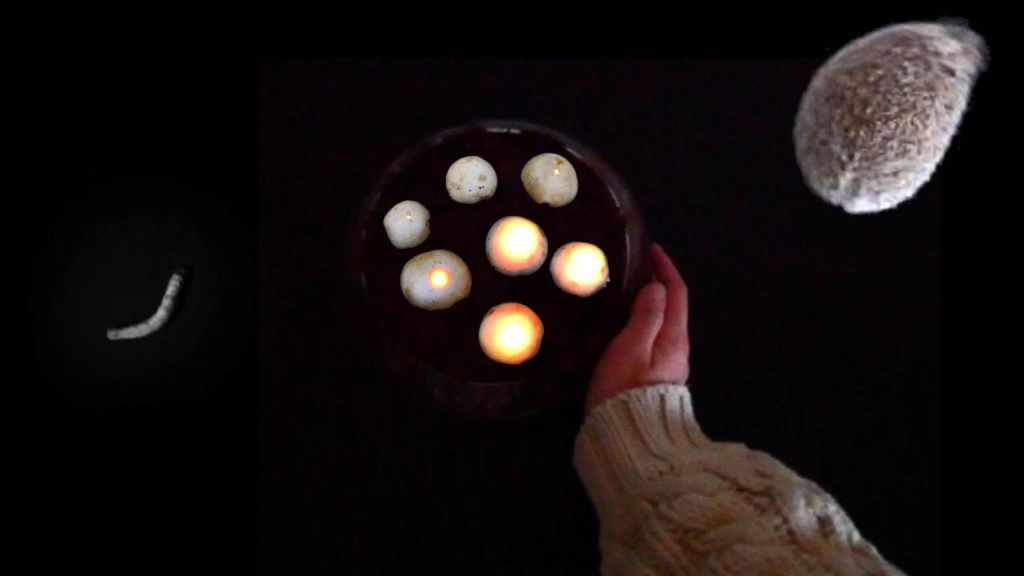

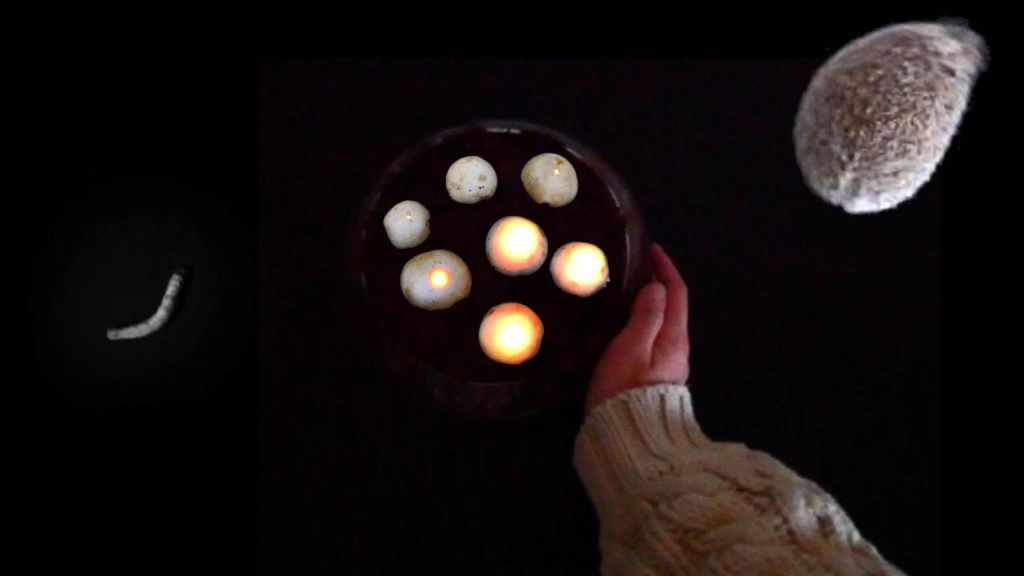

「Dynamic Projection Mapping on Living Things」

Mayu Arano, Yuki Morimoto

| 参照リンク |

|---|

| 参照リンク |

|---|

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

| 参照リンク |

|---|

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

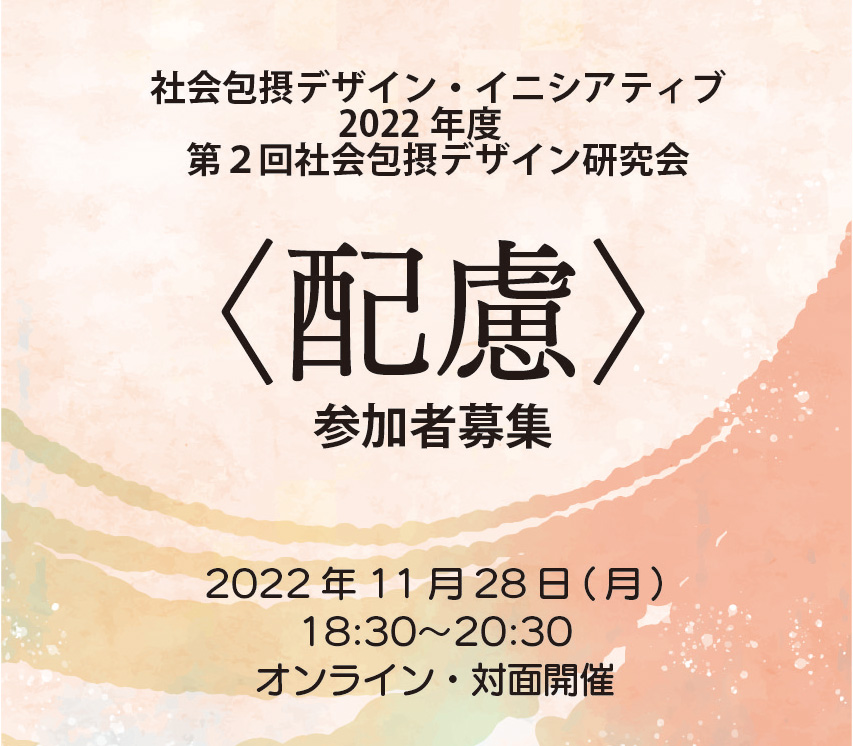

九州大学大学院芸術工学研究院社会包摂デザイン・イニシアティブでは、今年度「社会包摂デザイン研究会」として、社会包摂とデザインの関係を考えるうえで重要な言葉について、専門性を超えて議論する場をひらいています。

今回のテーマである「配慮」という言葉について議論を交わすことを通じて、「配慮」に対する新たなデザインのアプローチが生まれればと思います。

後半には質疑応答の時間も準備しています。

オンラインでの開催となりますので、お気軽に聴講ください。

◆開催日時

2022 年11 月28 日(月) 18:30〜20:30

◆開催形式

YouTube 配信(大橋キャンパスデザインコモン2F からの配信。対面での参加も可能)

◆講演プログラム

18:30 開会、会の趣旨説明

長津結一郎(芸術工学研究院 未来共生デザイン部門 准教授/アートマネジメント、障害学)

18:45 講演

・講演1「行政からみる 〈配慮〉 」

梶原慶子 (一般社団法人hare to ke lab 代表理事、行政職員)

・講演2「色覚多様性からみる 〈配慮〉 」

須長正治 (芸術工学研究院 メディアデザイン部門 教授/色彩・視覚科学)

・講演3「音響デザインからみる 〈配慮〉 」

高田正幸 (芸術工学研究院 音響設計部門 准教授/音響デザイン学、音響環境学)

・講演4「人文学からみる 〈配慮〉 」

増田展大 (芸術工学研究院 未来共生デザイン部門 講師/映像メディア論、視覚文化論)

19:25 クロストーク

20:10 質疑応答

20:30 閉会

◆主催 九州大学大学院芸術工学研究院附属社会包摂デザイン・イニシアティブ

◆共催 九州大学大学院芸術工学研究院附属デザイン基礎学研究センター

◆募集要項

対象者:社会包摂やデザインに興味関心がある方

参加費:無料

申込方法:FDポータル(下記URL)上でお申し込みください。

https://ueii.kyushu-u.ac.jp/fdp

◆お問い合わせ

九州大学大学院芸術工学研究院 社会包摂デザイン・イニシアティブ

E-mail didi-office★design.kyushu-u.ac.jp ( を★ @に置き換えて送信ください。)

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

新型コロナウイルスの流行は、人々に公衆衛生上の脅威を与えただけではなく、暮らし方、働き方、学び方、人との付き合い方など世の中のあり方を大きく変えました。また、早期の終息が見通せず、新型コロナウイルスと共存する社会のあり方が模索されています。

九州大学大学院芸術工学研究院にはデザインに関わる多様な研究分野の研究者が所属し、それぞれが研究の強みを活かして社会の課題解決に取り組んで います。この度の新型コロナウイルスによる社会の課題に対しても、芸術工学研究院のリソースを活かして、様々な取り組みが進められています。

現在行われている取り組みの一部をリストとしてまとめましたので,ぜひご覧いただければ幸いです。

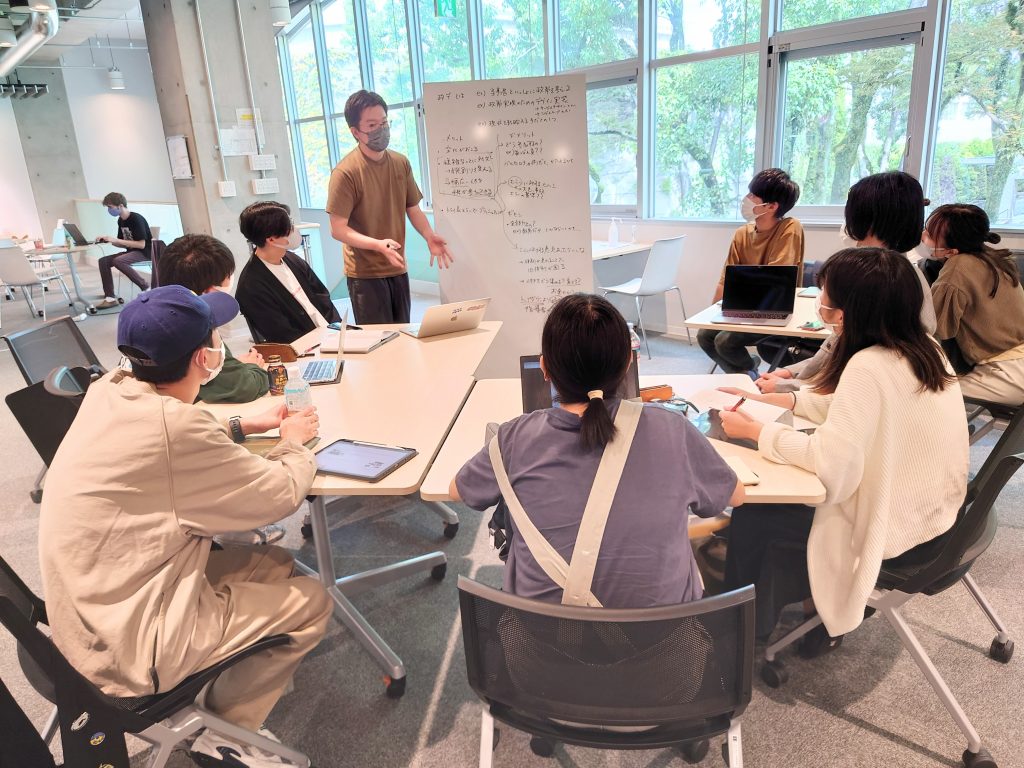

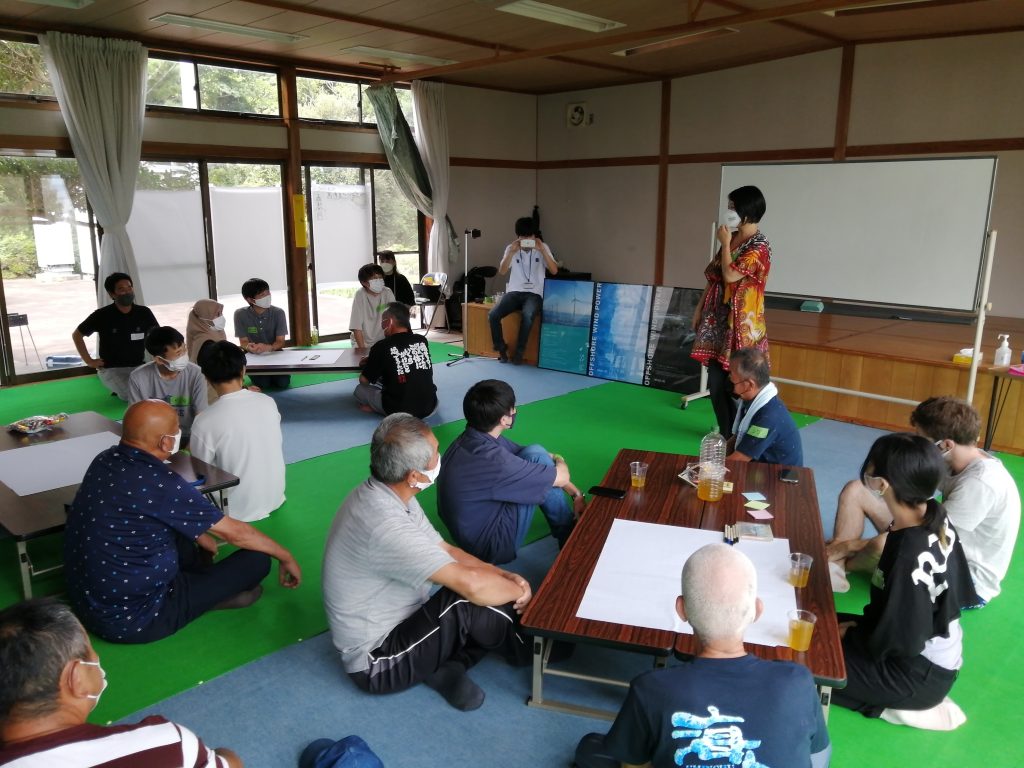

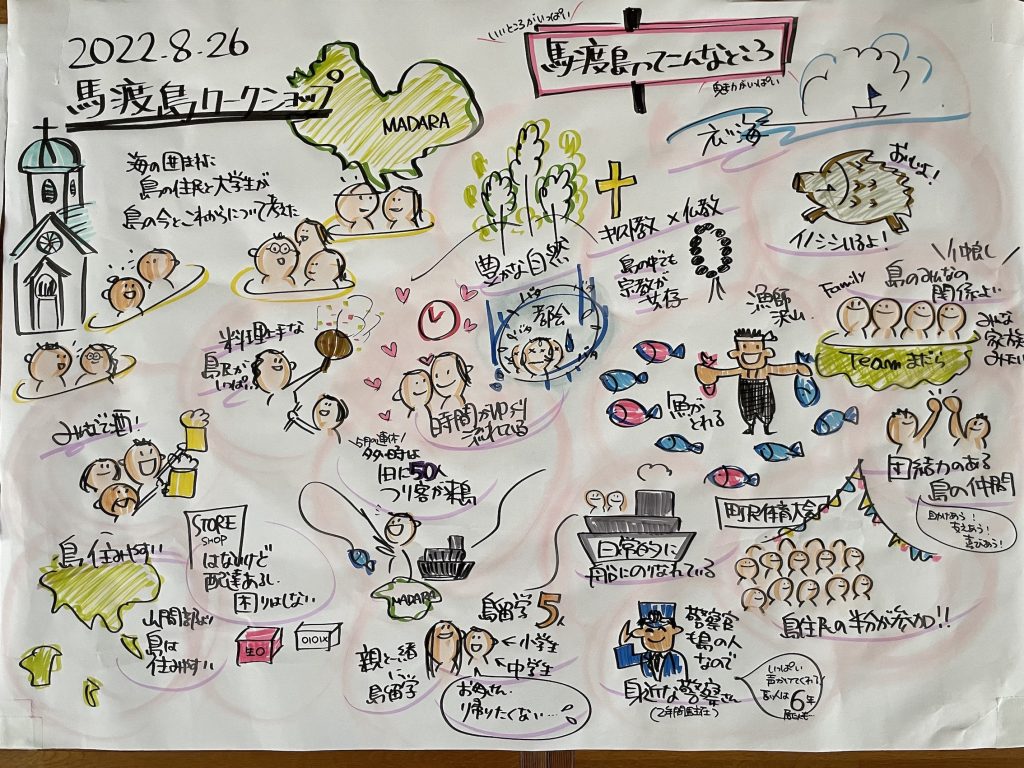

多様なステークホルダーとの社会共創を専門とする人間生活デザイン部門 松前あかね研究室と、全国に洋上風力発電など再生可能エネルギーのインフラ構築事業を展開するINFLUX OFFSHORE WIND POWER HD株式会社(以下、インフラックス)は、唐津市内でさまざまな住民の方を対象とした「洋上風力と唐津の未来を考えるワークショップ」を開催しています。

本ワークショップは全8回の開催を予定しており、現在までに第2回まで実施済み(10月25日現在)で、合わせて26名の方々が参加されています。

ワークショップで得られた参加者の意見や意識、アイデアや未来像は全ての回の開催終了後に分かりやすくビジュアル化し、最終的には松前研究室とインフラックスとの共同で住民へのフィードバックと佐賀県および唐津市への報告を予定しています。

本取組の詳細は下記リンクをご参照ください。

<現在までの開催状況>

第1回 8月26日(金)佐賀玄海漁業協同組合馬渡島支所の皆様(参加者:9名)

第2回 9月10日(土)佐賀県立唐津南高等学校の生徒の皆様(参加者:17名)

<今後の開催予定>

第3回 11月16日(水)唐津ライオンズクラブメンバーの皆様

<松前あかね准教授のコメント>

~第2回までの開催を終えて~

ワークショップでは、数人のグループに分かれ、研究室の学生達と一緒にゆっくり時間をかけて、島での生活や想いを丁寧に伺いました。初めて個人的な想いを口にしたとおっしゃる参加者の方々も多く、島の中でも多様な想い、さまざまな課題や可能性の芽があることを共有できたことは、部外者である私たちはもちろん、島の方々にとっても新鮮でした。ヒアリングや説明会といった従来の形式では互いに公的な立場からの意見交換に終始しがちです。洋上風力に関係する企業は、地域と心の通った関係性を築き、地域の方々の単純に賛成・反対ではないさまざまな想いを捉え、関わる人たちがより幸せに感じる地域の未来を、洋上風力によりどのように実現できるのか、地域の方々と共に描き提示してほしいと思います。一連のワークショップが終了したら、ワークショップの成果を広く共有できるとおもしろいと思っています。

9月26日(月)・27日(火)の2日間にわたり、大橋キャンパスデザインコモンにて「リーガルデザインワークショップ2022」を開催しました。

2回目の開催となる今年度も水野祐弁護士(シティライツ法律事務所代表/九州大学グローバルイノベーションセンター<GIC>客員教授)をお迎えし、小島立教授(知財/法政策)、成原慧准教授(情報法)、長津結一郎准教授(社会包摂)、松前あかね准教授(ソーシャルイノベーションデザイン)の布陣で実施しました。

昨年度試行から大幅に参加者が増え、また新たに成原准教授の参画により、講演→パネルリレー→ディスカッション→ワークショップ→ディスカッションと、ソーシャルイノベーションに向けて様々な軸が絡み合い熱気あふれ、学生も教員も大いに刺激を受けた濃い2日間でした。

2023年3月10日(金)に同じ布陣でリーガルデザイン研究会を実施します。関心のある方は気軽にお声掛けください。