九州大学大学院芸術工学研究院では、グローバルな視点で持続可能性を考え、ローカルな課題解決のアイデアを生み出すワークショップ「Global Goals Jam」を今年も開催します。

京都・山口のコミュニティとともにSDGsの達成に必要なグローバル性とローカル性の双方の着眼点から、参加者や課題のステークホルダーの視点を共有し、地域を超えた「トランスローカル」なコラボレーションを目指します。

GGJをきっかけに、仲間を広げ、具体的なアクションに繋げていきましょう!

Global Goals Jam Trans-local: Japan 2022

~グローバルな視点で持続可能性を考え、ローカルな課題解決のアイデアを生み出す、2日間のワークショップ~ 日時:Day 0 : 2022.9.9 (金) 19:00 – 20:30

チームの顔合わせとリサーチ内容の共有を兼ねたオンライン事前イベントです。参加がどうしても難しい場合はビデオレターなどでの代替参加も可能です。

Day 1-2 : 2022.9.17 (土) – 2022.9.18 (日) 09:00 – 18:00

2日間通しで開催されます。どちらか1日だけの参加はできませんので、あらかじめご注意の上お申込みください。

開催場所:福岡、山口、京都の3会場のいずれか&オンライン

※イベント開催方式は変更する場合があります。

定員:36人

申込締め切り:8月21(日) 23:59 (延長されました!)言語:日本語

※最終プレゼンテーションは国際的な発信のため英語で実施します。

参加条件:・2日間のワークショップに通して参加できる方

・次のスキルを一つ以上持ち合わせている方を歓迎:グラフィックデザイン、スケッチ、映像編集、写真撮影、工作、デジタルファブリケーション、フィールドリサーチ、プロダクトデザイン、サウンドデザイン、ウェブ制作、プログラミング、デザイン思考、企画立案など

ワークショップテーマ:参加申込フォームから、下記A~Fの中で、当日取り組みたいチャレンジテーマを第二希望までお知らせください。(応募数に応じて事務局でチーム分けを行います)

——

A まちかどの小型公園を、みんなのTHIRD PLACEにするには?(会場:FabCafe Kyoto)

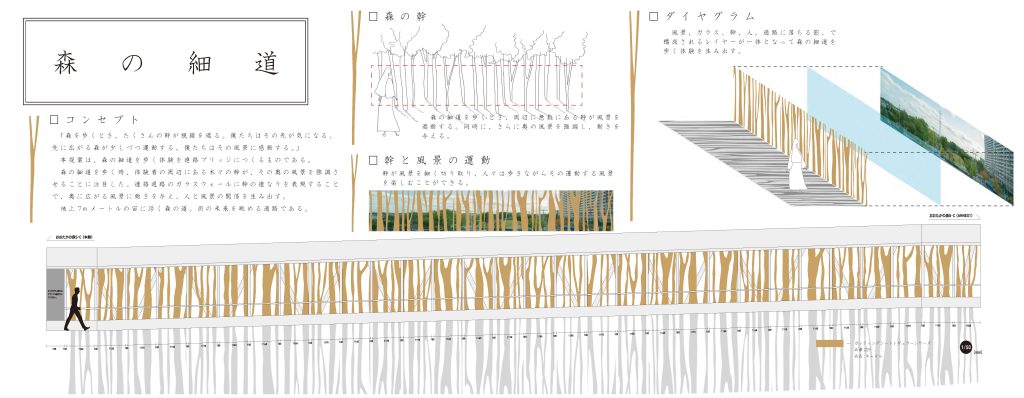

B 「森づくり」と「ものづくり」をどう繋げる?(会場:FabCafe Kyoto)

C 発達障害の人を認め得意を活かせる世の中にするには?(会場:山口大学吉田キャンパス)

D 小学生をわくわくさせる川辺をデザインしよう!(会場:九州大学大橋キャンパス)

E 街中で花と緑を持続させる、ワクワクする水管理のデザインとは?(会場:九州大学大橋キャンパス)

F 都市と繋ぐことで、有機農業をサステナブルにデザインしよう!(会場:九州大学大橋キャンパス)

お申込みと各プロジェクトの詳細:https://fabcafe.com/jp/events/kyoto/ggj-tlj-2022/共催 : 九州大学大学院芸術工学研究院、京都産業大学伊藤(慎)研究室、山口大学国際総合科学部、FabCafe Kyoto

協力 : 京都市

お問い合わせ:鶴田美和(九州大学大学院 芸術工学研究院) | ggj[at]design.kyushu-u.ac.jp

※ [at]を@に変更して、メールにてお問合せください。