今回はそんな留学生をサポートしたり、国際的なイベントを企画する芸工サポーターの活動事例をご紹介します!

現在、大橋キャンパスでは、学部生から大学院生まで19名の芸工サポーターが活躍しています。

>>>芸工サポーターの活動事例

1. 新入留学生の来日時の諸手続きサポート

新規渡日留学生40名(2022年7月12日時点)につき、12名の芸工サポーターが区役所・銀行口座開設などの出張サポートを行いました。

4月来日留学生:11名/サポーター:6名

5月来日留学生:19名/サポーター:7名

6月来日留学生:10名/サポーター:6名

2. 国際交流イベントの開催

2022年4月28日(木)12:10~13:00に3号館の留学生交流室にてWelcome Partyを開催しました。英語でフルーツバスケットやジェスチャーゲームを実施し、最終的には26名の学生(芸工サポーター:8名、留学生:18名(うち新入留学生9名)が参加しました。

3. Field Tripの実施

2022年8月6日(土)に芸工サポーター主催のField Tripを開催します。

明治から昭和初期の建物が残る門司港エリアや下関の唐戸市場で海鮮丼を食べたりしながら、国際交流を図ります。芸工サポーター8名と留学生18名が参加する予定です。

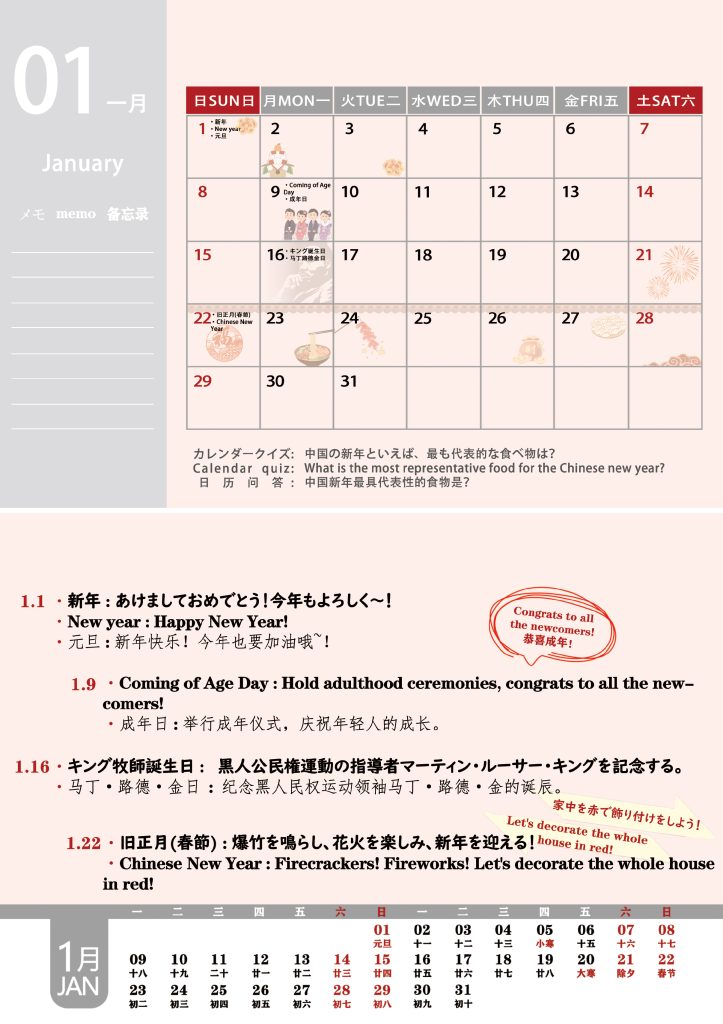

芸工サポーターが日本語と英語に限らず、中国語でもポスターを作成しました。

芸術工学部・芸術工学府の国際交流関係に関する最新情報はGeiko Global Webサイトをご覧ください。