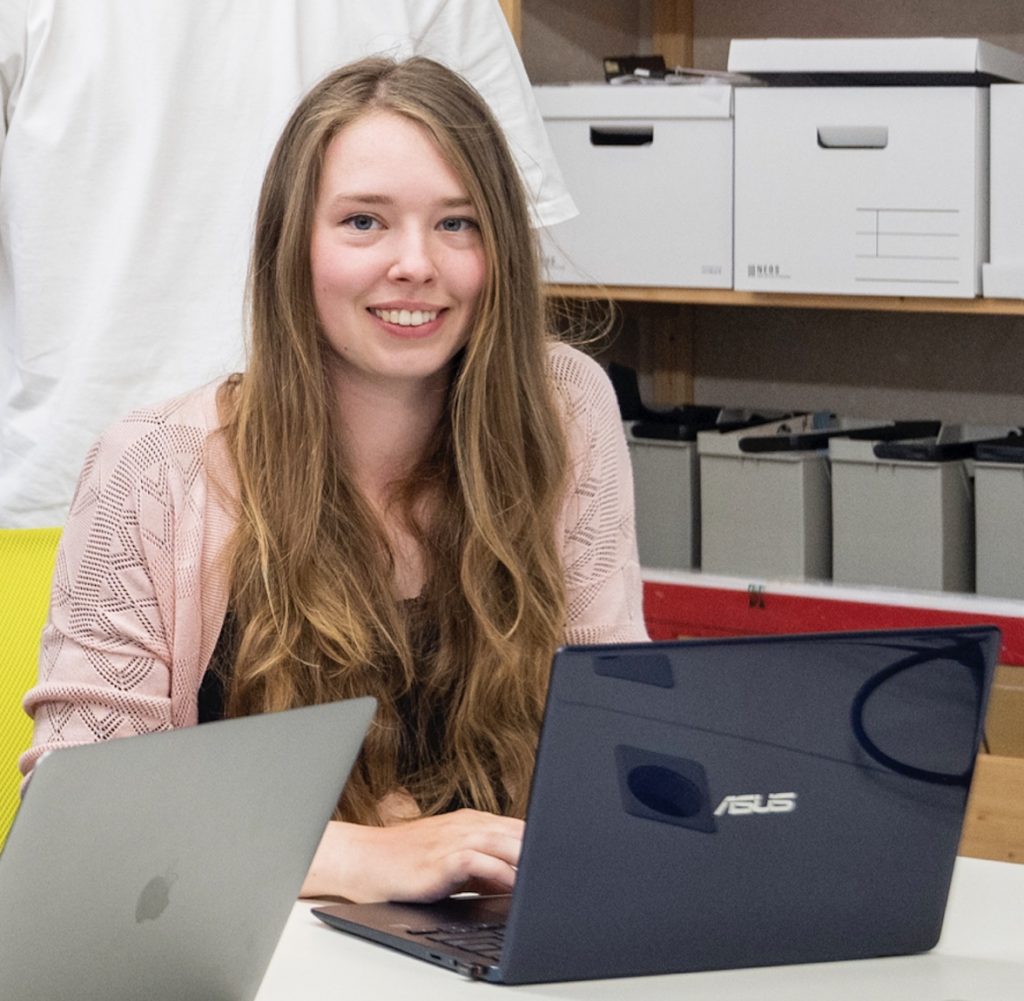

芸術工学部/大学院芸術工学府の留学生をサポートする「芸工サポーター」の活動が、2021年度11月から本格的に始まりました。

新入留学生の来日時に新生活をスムーズに始められるサポートや、日本人学生と留学生の親睦を深め、国や言語の違いを超えた学生同士の主体的な繋がりを作ることを目的としています。

このたび、大橋キャンパスでの異文化交流や留学生へのサポート活動の記録映像を制作しましたので、ぜひご覧ください。

動画編集:濱田 哲史(デザインストラテジー専攻 修士1年)

音楽:Bliss by Luke Bergs | https://soundcloud.com/bergscloud/

Creative Commons – Attribution-ShareAlike 3.0 Unported https://creativecommons.org/licenses/

Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/

| 参照リンク |

|---|