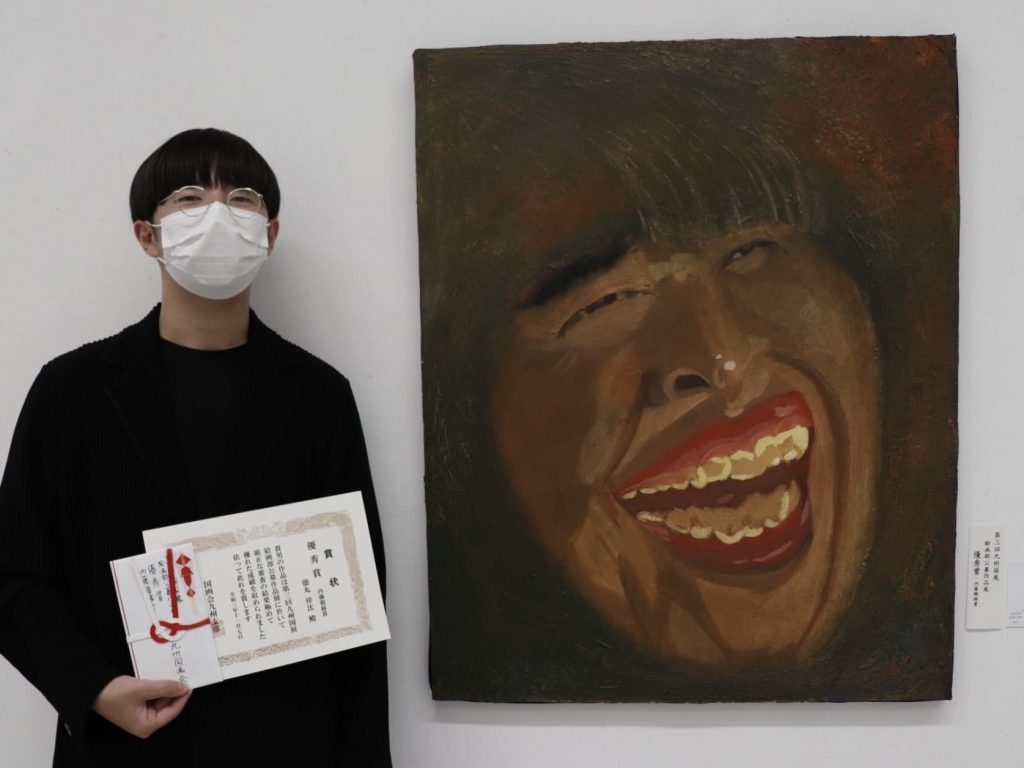

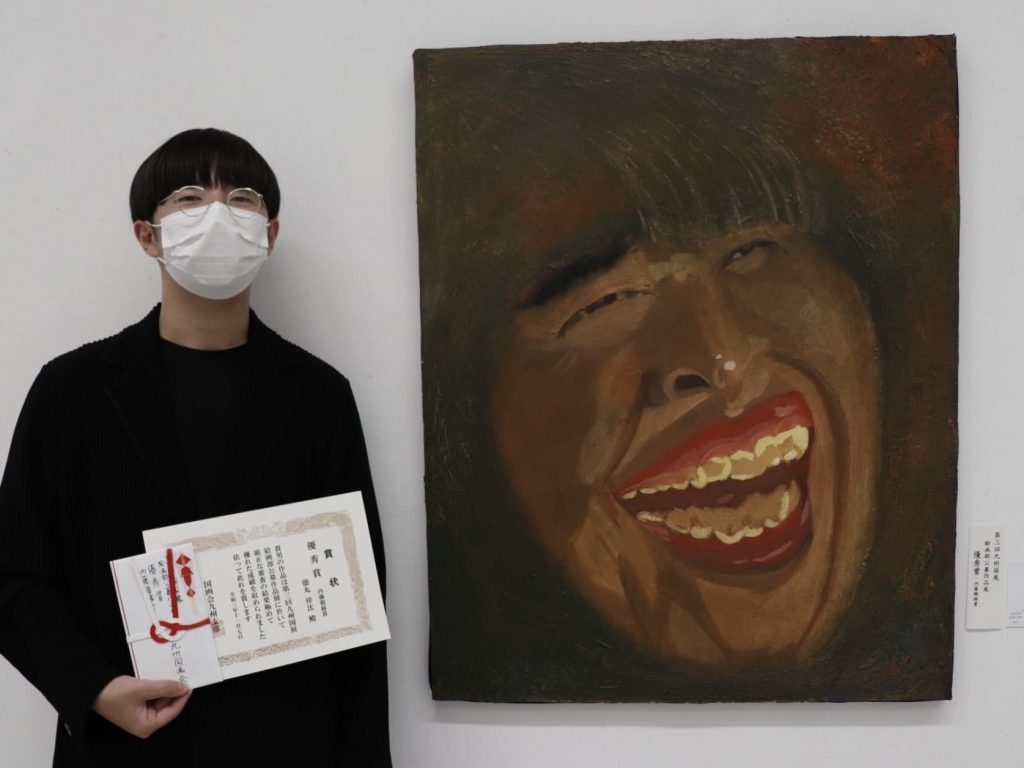

油絵《発現》九州国展(一般) 優秀賞受賞、福岡市美術館

| 参照リンク |

|---|

油絵《発現》九州国展(一般) 優秀賞受賞、福岡市美術館

| 参照リンク |

|---|

九州大学芸術工学部 芸術情報設計学科4年 徳丸 倖汰さんが

九州国展で優秀賞を受賞しました。

油絵《発現》九州国展(一般) 優秀賞受賞、福岡市美術館

| 参照リンク |

|---|

ロゴデザイン・ニックネームを大募集

九州大学芸術工学部芸術工学科 未来構想デザインコースの近藤教授が代表、尾方教授が幹事を務める、福岡筑後プラスチックリサイクルループ協議会(環境省ローカルSDGs 地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業)では、筑後地域(大木町、みやま市、柳川市、筑後市、大川市)でプラスチックのマテリアルリサイクルを実現する活動を行っています。今回、協議会の活動を広く知っていただき、仲間を増やすため、親しみを持っていただける「ロゴデザイン」と「ニックネーム」を大募集いたします。作成したロゴは、関連する活動や商品、推薦する企業や市民行動に添付し、活用されます。

[応募期間] 2021年10月15日(金)~2022年1月15日(土)

[応募資格] 居住地域・年齢問わず

[募集内容]

プラスチック・リサイクルをイメージできる、親しみやすくわかりやすいロゴマーク

福岡筑後プラスチックリサイクルループ協議会の親しみやすいニックネーム

[応募方法] ウェブ応募、郵送

[賞] 筑後地方の名産品セット

[結果発表] 締切日から約1か月後にHPにて発表

[注意事項]

採用されたロゴマークの著作権は、本協議会に属するものとします。

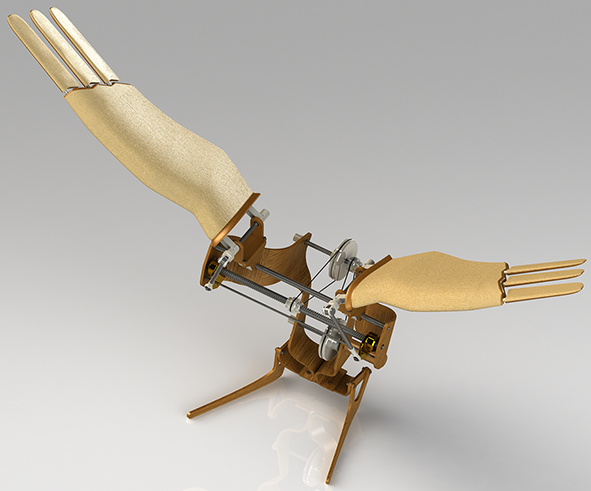

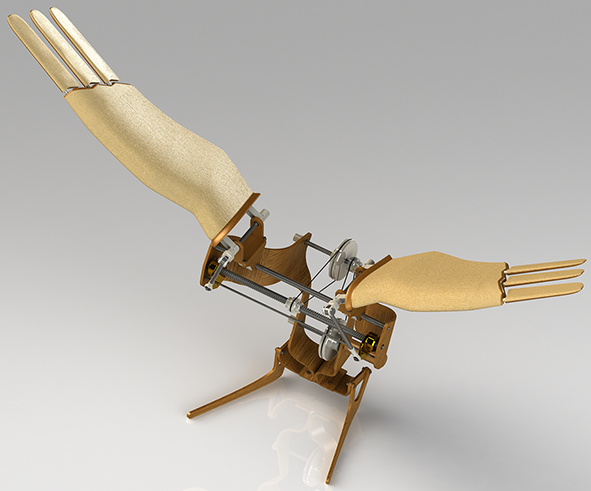

九州大学Webサイトの「芸術工学研究院 研究紹介」ページに、 竹之内 和樹 教授の「おもちゃ」でない「おもちゃ」をつくっています が掲載されました。 参照サイトよりご覧ください。

九州大学大橋キャンパスで例年開催されている『芸工祭』を、令和3年11月5日(金)~11月7日(日)の3日間、オンラインで開催いたします。『芸工祭』とは、前身の九州芸術工科大学から続く芸術工学部独自の学園祭で、九州大学と統合してからは今年度で18回目となります。

今年の芸工祭のテーマは『空(くう)翠(すい)』です。『空翠』には、「群青の空に枝葉を高く伸ばす木々」と、「樹林の間に立ち込める瑞々しい空気」の二つの意味があります。この『空翠』の意味に合わせて、今までの経験を活かして更に成長した多様な企画と、コロナ禍を経て生まれ変わりつつある芸工祭の新鮮な空気を感じ取っていただければと思います。

芸工祭についてのご案内は以下の通りです。

【開催日時】

令和 3年 11月 5日(金) 前夜祭 / 6日(土) 1日目 / 7日(日) 2日目

【開催場所】

第18回芸工祭Webサイト https://geikosai2021.jp/

(感染症対策のため、芸工祭への現地参加はご遠慮ください)

【参 加 費】 無料

芸工祭で開催する企画内容や、芸工祭パンフレットなど、芸工祭について詳しく知りたい方は、芸工祭公式Twitter(@QU_GEIKOfes_18)をご覧ください。

Twitter: https://twitter.com/QU_GEIKOfes_18

関係者一同、感染症対策や安全対策に万全を期して芸工祭を開催してまいりますので、ぜひ、ご自宅などから芸工祭をお楽しみください!

芸工祭や芸工祭実行委員会へのお問い合わせは、下記メールアドレスでも受け付けております。

Mail:5ken18th@gmail.com

ひとがたとジェンダー展/色とジェンダー展

日時:2021/11/3~15 9:30~17:00

場所:福岡市男女共同参画センターアミカス2階ギャラリー

費用:無料

アミカスフェスタ2021に合わせて、九州大学芸術工学府・部の学生による展示企画を行います。今回の展示は「色とジェンダー展」「ひとがたとジェンダー展」の二本立てとなっております。ぜひご来場ください。

A会場

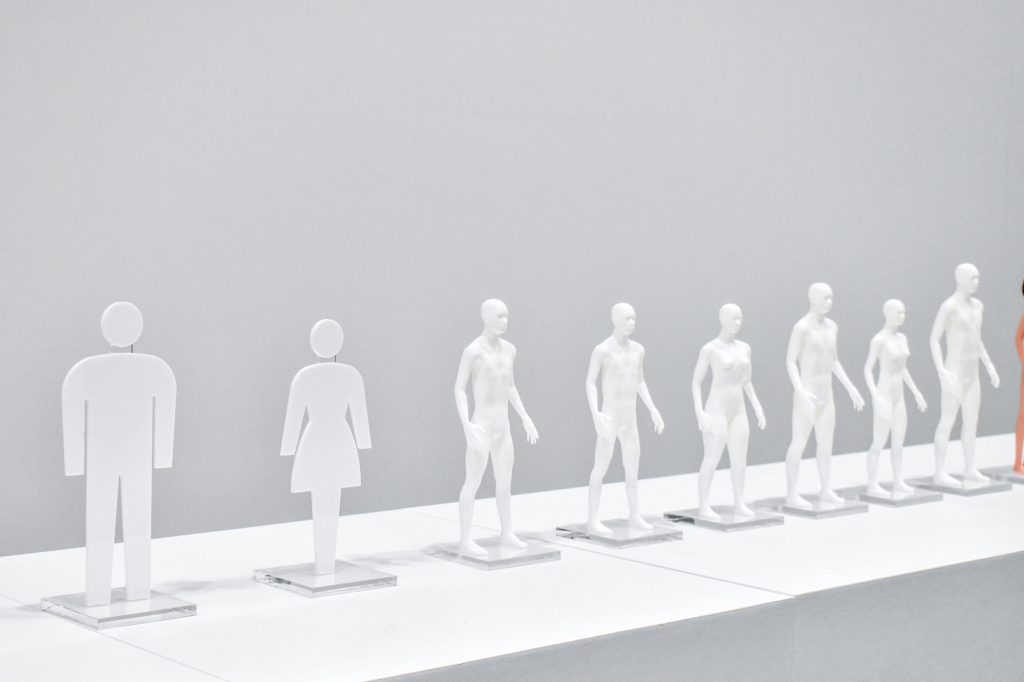

ひとがたとジェンダー展

身の回りに溢れているひとがた。その中からトイレなどに用いられるピクトグラム、着せ替え人形として親しまれているリカちゃん人形に着目し、ジェンダーと人のかたちについて表現しました。平面と立体で、そして、普段と違うサイズ感で見てみると新たな気づきがあるかもしれません。

展示1:いろんな人のかたち

リカちゃん、ピクトグラム、そして実際の人を人形サイズで並べて展示し、「男性らしい」「女性らしい」「憧れの」身体のかたちとは一体何な

のかということを考えるコーナーです。

展示2:私たちサイズのリカちゃん

リカちゃんを人間のスケールに拡大し、平面のシルエットと身体の立体パーツを展示します。自分の身体との違いを体感してもらうコーナーです。

展示3:私たちサイズのピクトグラム

トイレに用いられる人を表すピクトグラムを人間のスケールにしたボードを展示します。自分と比べ、強調されている箇所や表現のされ方について考えてもらうコーナーです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

B会場

色とジェンダー展

赤は女で青は男?ピンクは女の子の色?色と性別のイメージは密接に結びついており、それはしばしば性別役割や、ジェンダー・ステレオタイプにつながります。「色とジェンダー展」は、そんな固定的になりがちな色とジェンダーの関係を、捉え直すことを試みる展示企画です。

展示4:透明な姓

厚生労働省の調査によると、平成27 年に日本で法律婚をした夫婦のうち約96%が、夫の姓を選択している。私の両親もそうだ。母親の姓は、見えなくなってしまったが、見えないだけ、見えなくさせられただけであって、消滅したわけではない。母親の透明化された姓は、透明だけど、確かに「在る」のだ。

展示5:透明な労働

家事労働・育児労働は基本的に無償の労働である。そこで、家事労働・育児労働に対して賃金が払われていたら一体いくらになるのかシミュレーションして計算し、給与明細を作ってみた。

展示6:赤は○○の色、青は○○の色

「女性といえばピンク、と安直に使えば「ダサピンク現象」になる、ピンクが好きと素直に言えない……。ピンクという色は複雑だ。だからこそ魅力があるのかもしれない。あなたは「ピンク」、好きですか?

展示7:ファッションいろいろ

高宮・大橋・天神にて、道行く人に声をかけ、ファッションスナップを撮影。なぜその服を、その色を選んだのだろう?あなたの今日の服は、何色?

展示8:色ールシャッハ

抽象的な図が描かれた紙に、あなたの好きな色で塗ってみてください。なぜその色を選んだのか、今までの展示をふまえて考えてみませんか。

展示9:WOMEN

「女性が活躍する社会に」「未来は女性にある」と言うが、ではその「女性」とは一体誰のことなのか。一口に女性といってもいろんな人がいる。女性は一枚岩ではない。私たちが「女性」という時、誰かを排除していないだろうか。

九州大学芸術工学研究院 社会包摂デザイン・イニシアティブと福岡市男女共同参画推進センター・アミカスが主催する『「写真とことば」ジェンダーデザインコンテスト』の審査と表彰が11月3日(水・祝)に行われます。審査と表彰の様子がYouTubeで配信されますので、興味がある方はぜひご覧ください。

【日時】令和3年11月3日(水・祝)14:00〜16:10

【配信URL】https://www.youtube.com/watch?v=oK-SUg3MxZc

【スケジュール】

14:00〜14:10 開会・事務局挨拶・委員紹介

14:10〜15:20 一次審査通過者によるプレゼンテーションおよび公開二次審査

15:20〜15:40 休憩

15:40〜15:55 審査発表・表彰式

15:55〜16:05 講評

16:05〜16:10 閉会

※スケジュールは進行によって時間が前後する場合があります。

【趣旨】このコンテストは、福岡市や九州大学の男女共同参画や社会包摂デザインに関わることを理解していただき、それが表現やコミュニケーション活動にも展開することを期待して計画されたものです。また、コンテスト応募や受賞だけでなく、よりよい展開につながるよう広がりを期待し、九州大学基幹教育科目「社会包摂とデザインB」と連携をしています。

【賞と賞金】一次審査通過作品(7点)から、公開審査で3点程度の賞(表彰状と賞金3万円)を決定

【審査員】小林美香 写真研究者 / 谷正和 九州大学副学長、芸術工学研究院長 / 知足美加子 九州大学芸術工学研究院教授 / 西村孝志 福岡市市民局人権部長 /宇出研 福岡市男女共同参画推進センター館長

城一裕准教授と卒業生の岡崎峻氏が分担執筆した書籍『音と耳から考える:歴史・身体・テクノロジー』(細川周平編著、アルテスパブリッシング、2021)が刊行されました。国際日本文化研究センターでの共同研究班「音と聴覚の文化史」の研究成果として、「音楽」にとどまらず、自然や人、機械などが発するありとあらゆる音を対象に、音を受ける聴覚器官(耳)から発想しながら、音と耳の文化・歴史を問い直す意欲的な論集となっています。執筆陣には、音楽や音響はもとより、文学、映画、映像、メディア、ゲーム、アート、美学、歴史、人類学など幅広い分野から内外の気鋭の研究者たちが集い、ゲストにアーティストや評論家などを加えた総勢44人が参加しています。

『2021アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA』の作品応募についてお知らせです。

この度、応募締め切りを2021年10月24日23:59(日本時間)まで延長いたします。これまで九州大学の学生が多数受賞している本コンペでは、多くのクリエイターのみなさまのご応募をお待ちしております!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2021アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA 概要

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA』は九州大学を中心にクリエイターの発掘・育成の場として、2001年にスタートしたメディアアートコンペティションです。

21回目を迎える本年もその発足以来終始一貫して追求してきたテーマ【論理的思考を基盤にした高い芸術的感性】を掲げて開催いたします。

受賞作品は2022年3月に福岡市美術館・福岡市科学館で開催する受賞作品展にて展示し、アジアの交流拠点でもある福岡からさまざまな人へあなたの作品や活動を発信できます。

【募集部門】

○一般カテゴリー…優れた技能と高い芸術性を持つプロフェッショナルクリエータを目指す方々を対象とします。法人、学生の方もご応募頂けます。

静止画部門/動画部門/インタラクティブアート部門/エンターテインメント (産業応用)部門

○学生カテゴリー…デジタルアートに興味のある、スキルアップを図る学生のためのエントリーコースです。高校生以下の方の作品も募集します。サークルなどのグループによる応募も可能です。

静止画部門/動画部門/インタラクティブアート部門/エンターテインメント(産業応用)部門

【募集期間】

2021年7月28日(水)~10月24日(日) 23:59(日本時間)

【応募方法】

公式Webサイト(http://adaa.jp)からエントリーの上、ご応募ください。

【各賞】 *予定・申請中もあり

○アジアデジタルアート大賞

奨励金50万円授与(公益財団法人柿原科学技術研究財団より)

○大賞

一般・学生カテゴリー静止画部門もしくは動画部門から1点…文部科学大臣賞を授与

一般・学生カテゴリーインタラクティブアート部門から1点…総務大臣賞を授与

一般・学生カテゴリーエンターテインメント(産業応用)部門から1点…経済産業大臣賞を授与

学生カテゴリー:奨励金5万円授与(各部門大賞、公益財団法人柿原科学技術研究財団より)

○優秀賞 ○入賞 〇福岡県知事賞 ○福岡市長賞

【スケジュール】

作品募集:7月28日(水)~10月24日(日)

審査期間:10月下旬〜11月下旬

受賞発表:12月下旬

受賞作品展:2022年3月8日(火)~3月13日(日)*会場 福岡市科学館、福岡市美術館

表彰式:2022年3月12日(土) *会場:福岡市美術館

【主催】

2021アジアデジタルアート大賞展実行委員会

[九州大学/福岡県/福岡市/北九州市/株式会社 西日本新聞社/ラブエフエム国際放送株式会社]

【お問合せ先】

アジアデジタルアート大賞展実行委員会事務局

Email:adaa@design.kyushu-u.ac.jp

【アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA公式ウェブサイト・SNS】

ウェブサイト:http://adaa.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/Asia-Digital-Art-Award-258527464266835/

Twitter:https://twitter.com/adaaman2020

芸術工学部では、芸工オリジナルグッズを新しく制作するため、

7月29日(木)から10月10日(日)の期間で

芸術工学部の学生および教職員を対象としたデザインコンペを行いました。

応募された多数のデザイン案を対象に、芸工オリジナルグッズ製作委員会にて厳正な審査を行い、以下の応募者のデザイン案を採用することに決定しました。

■シリコーンゴム製品デザイン 受賞者

芸術工学府 デザインストラテジー専攻 修士1年 宇山 明穂(うやま あきほ) さん

デザイン案の詳細については下記のファイルを御覧ください。

| 添付ファイル |

|---|

レジリエンスは「変化に直面した際の継続性と回復」ということになります。ここでの「変化」とは、「なにか良くないこと」です。例えば、地震や水害などの災害もあります、病気やストレスもそうです。誰でも必ず起こっている、今も起こっている「変化」の加齢もそうです。また「継続性と回復」とは、私達の生活がつながりながら成長しているということです。また、私達は何かしらの力で、マイナスに対して、立ち向かい跳ね返そうとしています。「回復」とはそのようなことです。しかし、大きな力が加わった時、私たちの跳ね返す力のほうが、負けてしまう時があります。そうなった時のことやそうならないように考えておく準備しておく設計の考え方が「レジリエンスデザイン」です。

そのためには、具体的に人間の行動を、物理的・心理的・生理的様々な側面など複数のアプローチで理解する必要があります。

このワークショップでは、動画から体や顔の各点の位置を抽出するアプリケーションを使用した、実験デザインとデータ分析を体験します。

参加者は2条件の課題を計画し、課題を遂行する被験者の動画を撮影します。撮影した動画ファイルからアプリケーションを用いて被験者(n=1)の行動を数値化し、条件間で行動に違いがあったかを工学・科学的に比較し、理解し、次の可能性を見言い出すことがワークショップの目的です。

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

ワークショップ プログラム

スケジュール(各日、おおよそ18:30~20:00)

11/1 18:30~20:00:ガイダンス

ワークショップの趣旨説明

アプリケーションの解説

2日目以降のスケジュールの説明

11/2:実験デザインの体験

実験デザインの際の注意点の説明

実験計画タイム

実験計画いただいた実験案のチェック

11/3:実験

11/4以降に各自でデータ分析を実施

分析に関する質問はメールまたはZOOMにて受け付けます。

11/10:結果発表会

課題の内容と分析方法、結果をパワーポイントで報告

参加に必要なもの

Windows10が入ったPC(データ分析で使用)

申し込み

super.nishimura@gmail.com

ワークショップの内容に関するお問い合わせもこちら

講師:

西村英伍 サイエンスパーク(株) システム開発カンパニー メカトロ開発センター

九州大学九州大学大学院芸術工学研究院応用生理人類学研究センター レジリエンスデザイン部門

協力:

九州大学九州大学大学院芸術工学研究院 社会包摂デザインイニシアティブ

オンライン:ZOOM

| 添付ファイル |

|---|

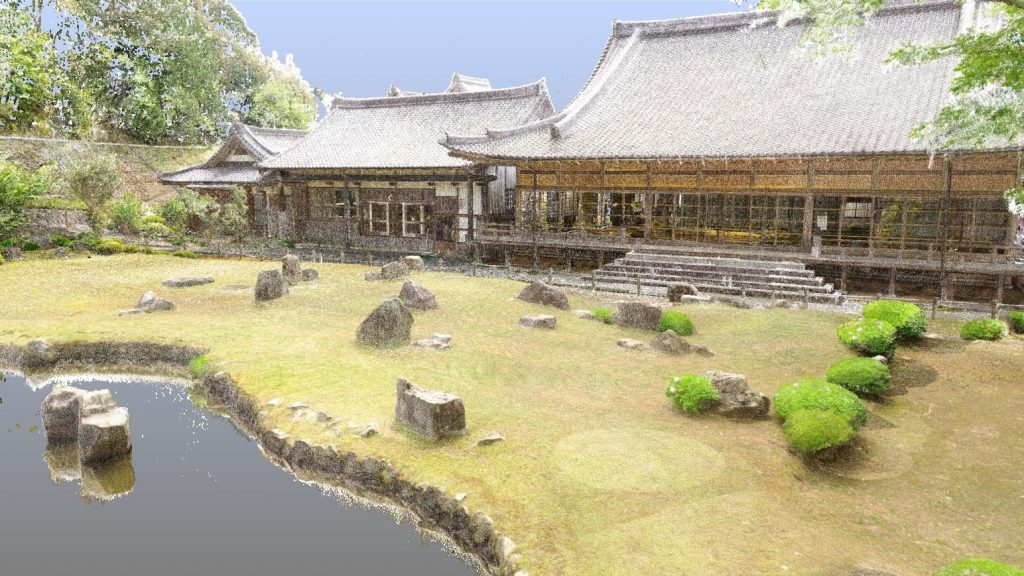

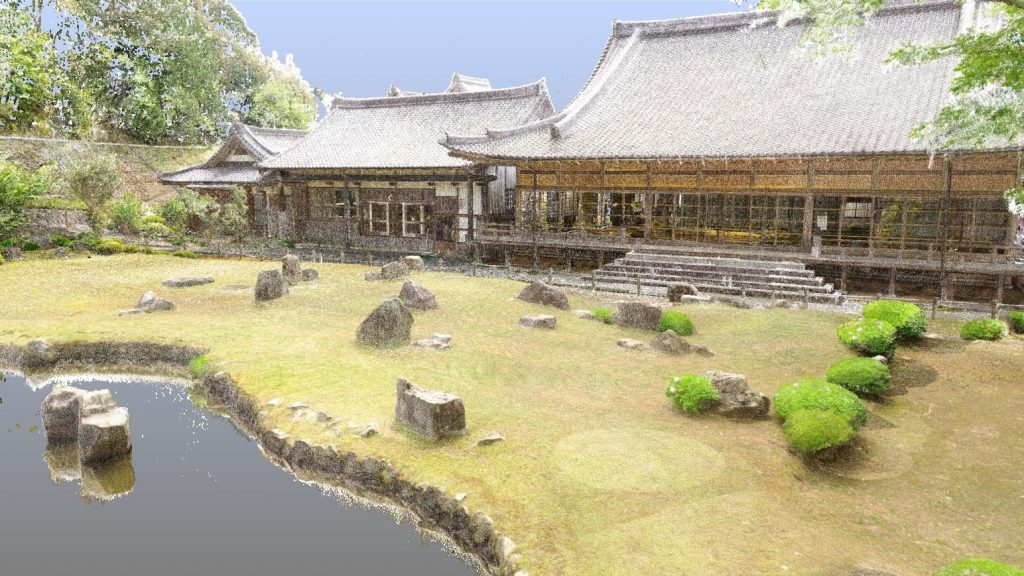

城一裕准教授が研究分担者として携わっている科学研究費 基盤研究(B)「日本庭園の総合的アーカイヴの開発をめぐる研究」(2019-21年度)の成果の一部として、「Incomplete Niwa Archives 終らない庭のアーカイヴ」のウェブサイトが公開されると共に、原瑠璃彦+YCAM共同研究成果展示「Incomplete Niwa Archives 終らない庭のアーカイヴ」が、山口情報芸術センター[YCAM]にて、2021年10月8日(金)~2022年1月30日(日) の間実施されます。

このプロジェクトでは、人と自然の共生を古代から具現化してきた日本庭園に着目し、山口市・常栄寺庭園(通称:雪舟庭)、京都市・無鄰菴庭園、京都市・龍源院庭園という3つの日本庭園を対象に、総合的なアーカイブを構築するための手法を研究しています。アーカイブにあたっては、KYOTO Design Labの協力のもと高精度の3Dスキャンを実施。そのほか高解像度写真/映像、立体音響、DNA解析といった現代的なテクノロジーを活用し、これまでにないアプローチから庭園の様々な要素をデータ化すると同時に、専門家へのインタビューなども実施しています。

展示では、多様なメディア・テクノロジーを駆使して収集した日本庭園のさまざまなデータをもとに、庭のアーカイブそのものを、さながら庭のように体験できるインスタレーション作品を発表します。

一般的に日本庭園は、石や水、土や植物、建築物によって構成されているため、造営された時点で完成せず、絶えず変化を続けます。ゆえに庭をアーカイブすることは、その試みもまた永久に完成のないものとなります。こうした原理的に困難な挑戦に取り組むことで、日本庭園の本質・特性を見出すこともこのプロジェクトのねらいです。