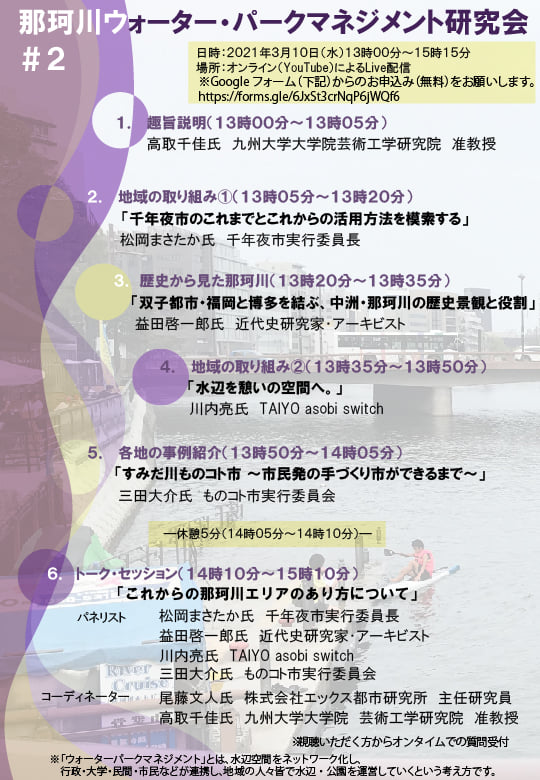

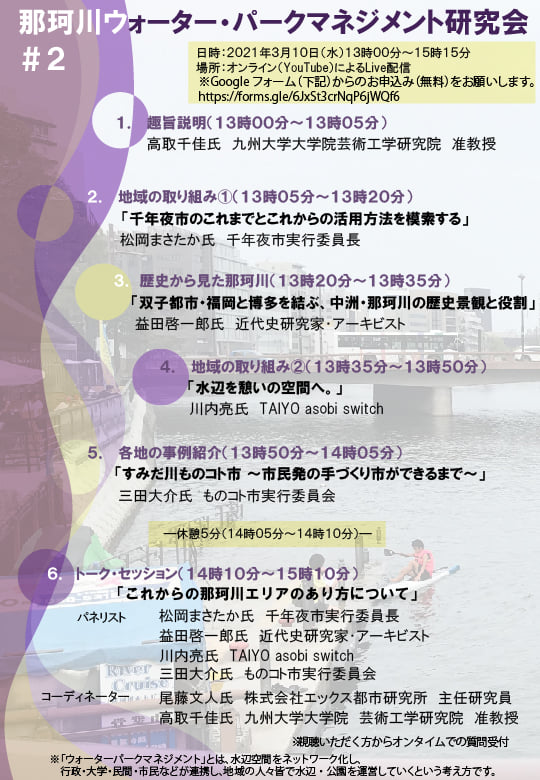

◆日時:2021年3月10日(水) 13:00-15:15

◆開催方法:Webinar (Youtubeによるオンライン配信)

以下からお申込みいただけます(参加費:無料)

https://forms.gle/6JxSt3crNqP6jWQf6

◆プログラム

【第一部 ご講演】

1)趣旨説明

・高取千佳氏(九州大学大学院芸術工学研究院) 13:00-13:05

2)講演

・松岡まさたか氏(千年夜市実行委員長)

「千年夜市のこれまでとこれからの活用方法を模索する」13:05-13:20

・益田啓一郎氏(近代史研究家・アーキビスト)

「双子都市・福岡と博多を結ぶ、中洲・那珂川の歴史景観と役割」13:20-13:35

・川内亮氏(TAIYO asobi switch)

「水辺を憩いの空間へ。」13:35-13:50

・三田大介氏(ものコト市実行委員会)

「すみだ川ものコト市 〜市民発の手づくり市ができるまで〜」 13:50-14:05

【休憩】 14:05~14:10

【第二部 トークセッション】14:10-15:10

パネリスト

・松岡まさたか氏(千年夜市実行委員長)

・益田啓一郎氏(近代史研究家・アーキビスト)

・川内亮氏(TAIYO asobi switch)

・三田大介氏(ものコト市実行委員会)

コーディネーター

・尾藤文人氏(株式会社エックス都市研究所)

・高取千佳氏(九州大学大学院芸術工学研究院)

※視聴者からオンタイムでの質問受付を行います。

===========================

第2回研究会では、「ローカルと旅の交差点」という視点から福岡・博多の風物詩である千年夜市実行委員会を引っ張っていらっしゃる松岡さん、

膨大な見識・資料を基に、福博の歴史的視点から那珂川への眼差しを持たれる近代史研究家の益田さん(ブラタモリにも出演)、

水辺を遊びこなす・使いこなす視点で多世代の人々を水辺に惹きつけていらっしゃるTAIYOasobi switchの川内さん、

東京・すみだ川にて市民発の手づくり市を、一から生み出され、新たな展開を行われている三田さんにご登壇頂く予定となっております。

平日お昼ではございますが、ご都合つきましたら是非ご参加いただけたら嬉しいです。

第一回研究会の結果は以下からご覧いただけます。多くの示唆に富むご意見を頂き、ありがとうございます。

※アンケート結果は以下にリリースされています。

https://www.exri.co.jp/news/topics/2325.html