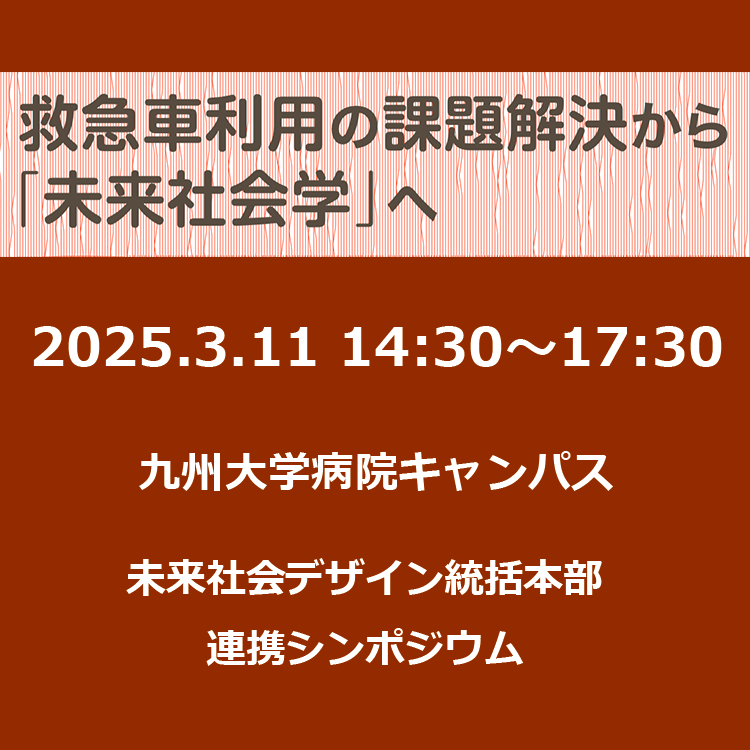

九州⼤学未来社会デザイン統括本部(FS本部)では、芸術工学研究院の教員が参画する「シンクタンクユニット」と、「医療・健康ユニット」が連携し、2024年4月から「救急車利用の課題・問題を考える」をテーマに勉強会を重ねてきました。

「救急車の適正利用」を入口として始まった本プロジェクトは、医療の専門家に加え経済学や情報学など様々な分野の専門家と共に課題解決の道を考えています。

今回のシンポジウムでは、救急医療の最前線で活躍されているDMATの近藤久禎先生および九州大学病院の赤星朋比古先生による基調講演で医療現場の具体的なお話を伺います。

さらには救急医療に限らず、「厄介な社会問題をどう理解するか?」「私たちは未来社会に何を期待しているのか」「『未来社会学』とは何なのか?」といったテーマについても考えていきます。

学生の皆さんや一般の方のご参加も歓迎いたします。ぜひご参加ください。

▪

日時:2025年3月11日(火)14:30〜17:30(開場14:00)

▪

会場:

九州大学病院キャンパス アイン薬局九大南店2階 大会議室

(〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1)

地下鉄箱崎線「馬出九大病院前駅」直結/JR吉塚駅より徒歩8分

※キャンパス内には「アイン薬局」が2店舗ありますのでご注意ください。

会場は、正門から直進した先にある「アイン薬局九大南店」の2階です。

※本シンポジウムは対面のみの開催となり、オンライン配信は行いません。

▪

定員:80名

▪

参加費:無料

▪

お申し込み:事前申込制です。

以下のURLまたはQRコードよりお申し込みください。

URL:

https://forms.office.com/r/2Vhm7zhKp5

申込QRコード

※シンポジウムにご参加いただいた方には、当日以下の3種類の冊子を配布いたします。

・2024年度報告書『救急車利用の課題解決から「未来社会学」へ』(39P)

・『福岡県の医療の可視化』(14P)

・『福岡県の行政サービスと行政区分』(26P)

■

プログラム:

14:30 開会

尾本章(FS本部 シンクタンクユニットリーダー/九州大学大学院芸術工学研究院長)挨拶

尾方義人(FS本部 シンクタンクユニットサブリーダー/九州大学大学院芸術工学研究院 教授)報告

14:50〜

近藤久禎 氏 講演「近年の災害医療対応」15:20〜

赤星朋比古 講演「救急搬送の現状と課題、その解決策は?」休憩

16:05〜 パネルディスカッション

進行:岡田栄造(FS本部 シンクタンクユニットデザインディレクター)

パネリスト:

近藤久禎(国立病院機構本部DMAT事務局次長)

赤星朋比古(九州大学病院救命救急センター長)

中島梨沙(福岡地域戦略推進協議会シニアマネージャー)

工藤孔梨子(FS本部 医療・健康ユニットメンバー)

岸村顕広(FS本部 医療・健康ユニットメンバー)

鮎澤純子(FS本部 医療・健康ユニットサブリーダー)まとめ

赤司浩一(FS本部 医療・健康ユニットリーダー)挨拶

17:30 閉会

▪

講演者プロフィール:

近藤 久禎(こんどう ひさよし) 国立病院機構本部DMAT事務局次長2004年日本医科大学大学院医学研究科修了。放射線医学総合研究所研究員、厚生労働省技官、日本医科大附属病院高度救命救急センター医局長などを経て、2010年から厚生労働省DMAT事務局次長、2020年から国立病院機構本部DMAT事務局次長を務める。

海外災害救助隊員として災害派遣を歴任し、2009年10月には国際協力事業団西スマトラ地震災害救援国際緊急援助隊医療チーム副団長として活動を行う。

国内では、2007年新潟県中越沖地震、2011年東日本大震災、ダイヤモンドプリンセス号での対応をはじめとした厚生労働省新型コロナ対策推進本部参与としての活動、能登半島地震における石川県DMAT調整本部活動等、あらゆる大規模災害での調整本部活動を行う。

赤星 朋比古(あかほし ともひこ) 九州大学病院救命救急センター長1995年九州大学医学部卒業。九州医療センターおよび市民病院の外科を経て、2010年より九州大学病院救命救急センター講師。2016年准教授、副センター長。2023年九州大学大学院 臨床系医学研究院に新設された救急医学講座の教授となる。現在は九州大学病院救命救急センター長を兼務。

▪

主催:九州大学未来社会デザイン統括本部シンクタンクユニット、医療・健康ユニット

▪

お問い合わせ:九州大学 企画部 社会共創課

E-mail: shiromizu.yuki.942@m.kyushu-u.ac.jp