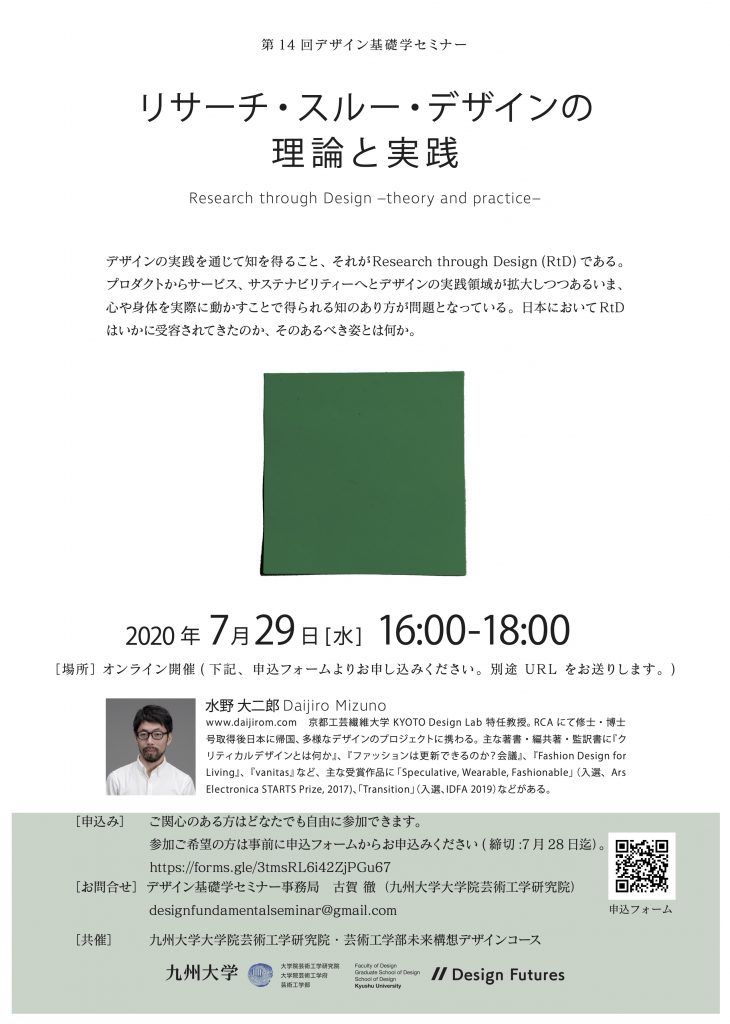

芸術工学部オリジナルトートバッグが、九大生協の売店で学生・一般向けに販売されることになりました。

芸術工学部オリジナルトートバッグは、2018年度に学生からデザインを募集して製作され、2019年度から芸術工学部で公的な訪問・来訪等の際の資料入れや贈答品として活用されています。

2020年7月15日現在、九州大学いずれのキャンパスにおいても、九大生協で購入できます。

学生の皆さんも是非ご利用ください。

※入荷・在庫の状況については、九大生協に直接お問い合わせください。

※教職員の方が公式のイベント・訪問等で使用される場合は、芸術工学部総務課企画・広報係にご連絡願います。