下記参照リンクよりぜひご覧ください。

下記参照リンクよりぜひご覧ください。

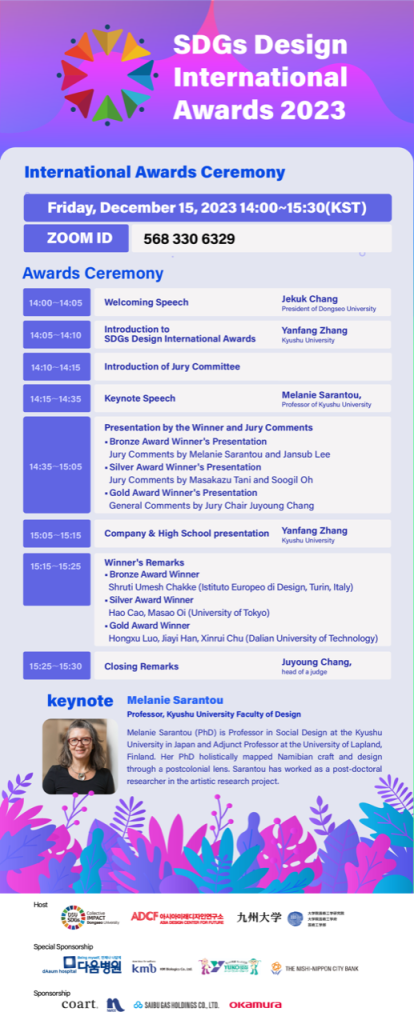

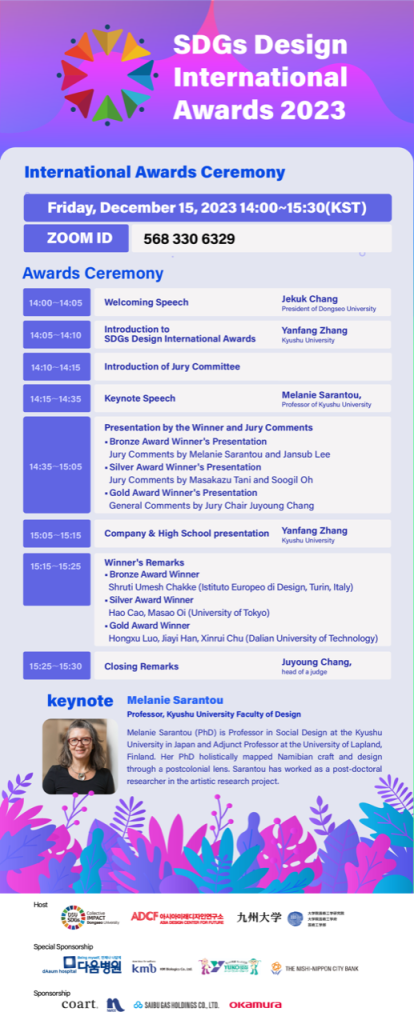

東西大学アジア未来デザイン研究所(韓国)が中心となり、九州大学大学院芸術工学研究院SDGs デザインユニットおよび九州大学未来デザイン学センターが共催し、「SDGs Design International Awards 2023」の国際授賞式を12月15日(金)に開催します。

国際授賞式は韓国より、全世界から視聴可能なZoomウェビナーで実施しますので、是非ご視聴ください。

■開催日時:2023年12月15日(金) 14:00-15:30

■開催方法:Zoomウェビナー

<視聴URL> https://us02web.zoom.us/j/5683306329?omn=86166482599

<視聴Zoom ID> 568 330 6329

■プログラム概要:

・基調講演(九州大学大学院芸術工学研究院教授 Melanie Sarantou)

・受賞者によるプレゼンテーション

■お問合せ先:九州大学大学院芸術工学研究院 SDGsデザインユニット事務局 張 彦芳

【電話】092-553-4466

【E-mail】sdgs@design.kyushu-u.ac.jp

「SDGs Design International Awards」(以下SDGsアワード)は、すべての「当たり前」を根本から見直して、世界と連携して社会を変革させる起爆剤となるべく、芸術工学研究院が中心となり、2019年にスタートしました。世界中の学生から広くSDGsの目標達成に繋がるデザインアイデアを募集し、その中から優れた作品を表彰することで、若者を勇気づけるとともに、若者が生み出したアイデアを広く世界の多くの人とシェアし、持続可能な社会づくりに活かすことを目標としています。

今年で5回目の開催を迎える本アワードは、「未来の子育て」をデザインしよう!をテーマとして設定しました。未来の担い手である世界中の子どもたちが平和で健やかに学び育っていくために、また子どもたちを囲む人々のために、様々な視点でのサポートや改革を目指すためのデザインアイデアを募集した結果、17の国と地域より、202件のアイデアが寄せられました。

今年度の授賞式は芸術工学研究院と東西大学(韓国)が連携し、国内授賞式は、九州大学大橋キャンパスの会場から2023年11月11日(土)にオンライン形式で実施しました。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の藤川茂紀主幹教授が研究開発を行うナノ分離膜を用いた革新的CO₂回収技術(m-DAC®)の早期の製品実用化と社会実装を目指すCarbon Xtract株式会社に対し、本学として初めての出資による事業参画を行いました。

このCarbon Xtract株式会社において、どのように技術を利用し、どのように未来社会をデザインしていくかという立場から、芸術工学部未来構想デザインコースの尾方義人教授が、主導的に関わり推進しています。

下記参照リンクよりぜひご覧ください。

2023年7月22日(土)、23日(日)に九州大学大橋キャンパス音響特殊棟で開催した、2023年度コンサートシリーズ「音楽と非人間」第1回目の演奏動画を芸工公式YouTubeで公開しました。

今年度の「音楽と非人間」というコンサートシリーズは、3 年間の研究プロジェクトの一環で、前近代的で非西洋的な存在論に根差した日本の哲学と美学を基にして、人間の音と非人間の音の関係を新たな視点から解釈します。

作曲家たちは自然や精神的な要素との関わりを探求し、前近代の哲学や能楽の作品からインスピレーションを得ています。自然からのインスピレーションやフィールドレコーディング、伝統楽器を用いた現代音楽が交差し、不安定な時代において音楽を創り、聴き、共有する、(そして議論する )、意味のある方法を定めていきます。

上村洋一『MIZU to KŌRI no RYOKŌ』(より抜粋)電子音楽のための (2023 年)

演奏者:上村洋一

ゼミソン・ダリル『五島(アーキペラゴ)』 – 第2楽章「水」ピアノとフィールドレコーディングとビデオのための (2023 年)

演奏者:八坂公洋

作曲: ゼミソン・ダリル(九州大学大学院芸術工学研究院音響設計部門助教)

ゼミソン・ダリル『五島(アーキペラゴ)』 – 「即興間奏曲 4」ピアノとフィールドレコーディングとビデオのための (2023 年)

演奏者:八坂公洋

作曲:ゼミソン・ダリル(九州大学大学院芸術工学研究院音響設計部門助教)

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

スタジオプロジェクト「Inter-cultural Dialogue」は、日本人と留学生のフレンドシップをデザインすることを目的にした九州大学大学院芸術工学府の演習科目です。留学生は言語や文化の違い、出会いのきっかけが少ないなどの理由から日本人と友達になることに難しさを感じています。そこで、学生は日本人と留学生が楽しみながら交流できるイベントを開催し、学内の多様な留学生の文化について知り、その後の交流につながる場をデザインしました。

2023年の芸工祭について、芸術工学府音響設計コース修士1年 久住香奈さんがお伝えします。

11月3日(金)から5日(日)にかけて、毎年恒例の芸工祭が開催されました。3日間とも晴天に恵まれ、参加者全員芸工祭を存分に楽しめたことでしょう。

11月3日、芸工祭はZENYA23によるスペシャルライブで幕を開けました。歌を歌ったり、楽器を演奏したりするほか、舞台設計や衣装のデザインなど才能あふれる学生たちが、華やかなライブを作りあげました。最後のプログラムでは、ZENYAのリーダーがSUPER BEAVERの「ありがとう」を歌い、観客と素晴らしいチームのメンバーへの感謝の気持ちを表現しました。

11月4日と5日は芸工祭のメインイベントの日で、会場では様々な催し物がありました。教室の一角では、未定研が制作したアニメが上映されたり、ハンドメイドのアクセサリーショップがあったりと、芸工生それぞれの得意分野を活かしたものがたくさんありました。芸工サポーターも今回イベントを主催し、留学生や一般の方々を対象に、日本の文化を体験できるワークショップを開催しました。

キャンパス内の中庭には、様々な食べ物やグッズを販売するテントが設置されていました。例えば、芸工オケ(フィルハーモニー管弦楽団)のテントでは、3種類のカレーライスを売り、絶大な人気でした。また、噴水近くでは、噴水企画によるパフォーマンスや格闘技研究会によるプロレスが繰り広げられました。キャンパスの中央にあるフライパンでは、終日音楽イベントを楽しむことができました。

体育館では大型イベントが行われていました。まず4日はインスタレーションが行われ、煌びやかな装飾や、カラフルな照明、そしてたくさんのスピーカーによって没入感を生み出していました。インスタレーションは3つのエリアに分かれ、それぞれの作品にはそれぞれの概念があり、とても考えさせられるものでした。5日には、ファッションショーが行われ、学生たちが作った衣装を学生たち自身がモデルとなることで披露し、ステージを作りあげていました。観客はその美しさと創造性に目を奪われたことでしょう。

5日の夜、50年の伝統である火祭りが行われ、芸工祭が幕を閉じました。大きな火をみんなで囲み、踊りながら「ソイ!」と声に出すことで一体感が生まれました。火祭りの学生は顔にカラフルなペイントを施し、伝統的な衣装を身にまとうことで祭りの雰囲気を盛り上げていました。

芸工祭には、小さいお子様から近隣の大人の方々まで、さまざまな人々が参加してくださいました。学生たちは一年間この芸工祭のために頑張ってきました。芸工祭が終わり、学生たちには達成感を感じつつも少し寂しさが残ったことでしょう。

<Writerについて>

久住香奈

私は九州大学大学院芸術工学府音響設計コース修士一年です。

卒業後のデンマーク留学のため英語とデンマーク語を勉強しています。芸工サポーターになってから、さまざまな留学生たちとの交流を楽しんでいます

| 添付ファイル |

|---|