九州大学芸術工学部芸術工学科では、令和7(2025)年度以降、一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜Ⅱにおける入学者選抜方法を変更します。

詳細は添付ファイルでご確認ください。

【重要】令和7(2025)年度以降の編入学試験における変更について(予告)

九州大学芸術工学部芸術工学科未来構想デザインコースでは、令和7(2025)年度以降、編入学試験における入学者選抜方法を変更します。

詳細は添付ファイルでご確認ください。

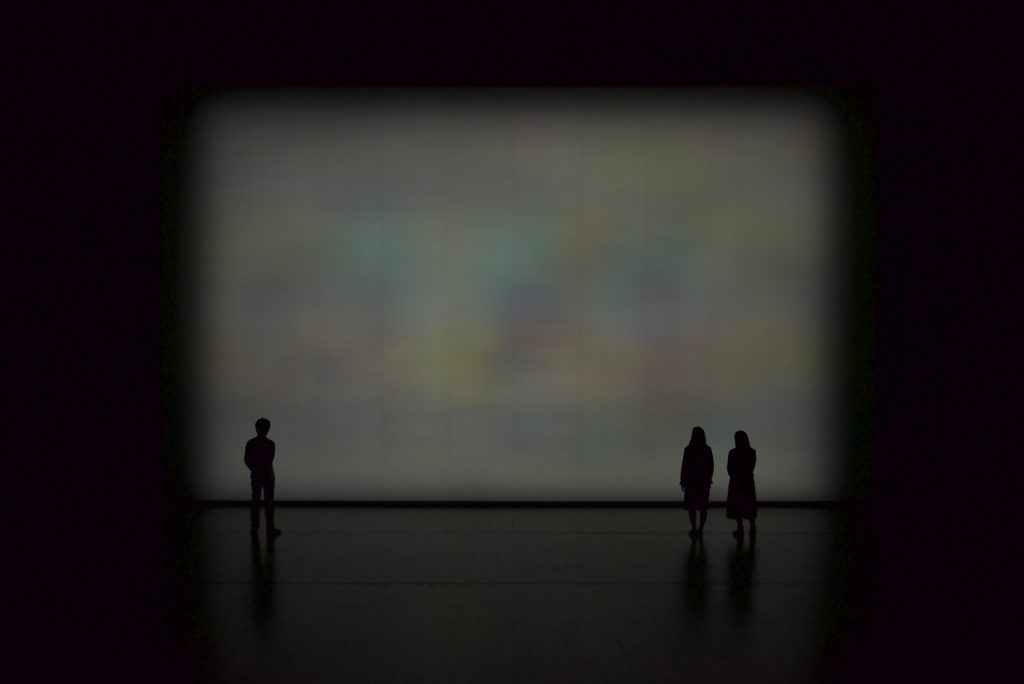

許家維(シュウ・ジャウェイ)映像作品上映会&アーティストトークを6/9に開催

芸術工学研究院では、台湾を拠点に活躍するアーテイスト 許家維(シュウ・ジャウェイ)氏を迎え、許氏の映像作品上映会とアーテイストトークを開催します。

本イベントは、許家維、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の新作発表展「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(2023年6/3~9/3まで山口情報芸術センター[YCAM]にて開催)に合わせ行います。

許は映像作品やインスタレーションを中心に制作しています。彼は歴史的な文脈を神話的なテーマや、グリーンバック、ドローンカメラ、コンピューターアニメーションなどの様々な現代の映像技術と組み合わせたり、また、タイの人形劇や能楽、漫才、宗教的かつ民族的な儀式といった、伝統的な舞台芸術を自身の映像作品に多く取り入れています。

許の作品の出発点は、台湾とその近隣諸国との複雑な歴史的関係につながる傍流としての特定の地域や場所です。彼はこれまで、アジアにおける冷戦時代の影響や日本の植民地時代について取り扱ってきました。YCAMのプロジェクトでは、張、鄭とともに、日本統治時代の台湾における製糖業についての新作を制作・発表します。

本イベントでは、映像をもちいた許の探求的かつ実験的なアプローチによるビデオ・映画作品を英語と日本語の字幕付きで上映します。タイ北部に残る中国の国共内戦の痕跡、台湾の旧日本海軍燃料工場、ゲーム「マインクラフト」、パンダ外交、考古学・音楽・芸術との出会いなど、さまざまなテーマを扱った作品をご覧いただけます。

上映後は、英語での質疑応答が予定されていますので、みなさまぜひご参加下さい。

▪日 時:2023年6月9日(金)18:30〜20:30

▪場 所:九州大学大橋キャンパス デザインコモン

▪参加費:無料

▪言 語:英語(上映作品は英語と日本語字幕付き)

▪主 催:九州大学大学院芸術工学研究院

令和4年度大学改革活性化制度「日本デザインを創造し国際発信できる人材育成のための教育プログラムの構築」

令和3年度大学改革活性化制度「メディアアートによる科学・技術の芸術表現への昇華を通した価値の可視化プロジェクト」

▪共 催:九州大学大学院芸術工学研究院 デザイン基礎学研究センター

許家維(シュウ・ジャウェイ)(1983年台中生まれ、台北在住)

国立台湾芸術大学大学院造形芸術研究科、フランスのル・フレノワ国立現代芸術スタジオで学ぶ。最近の個展として、「銅鐘藝術賞:熊䤕、鹿、馬來貘與東印度公司」MoNTUE国立台北教育大学博物館(2019年、台湾)、「MAMスクリーン009」森美術館(2018年、東京)など。釜山ビエンナーレ(2022年、韓国)、あいちトリエンナーレ(2022年、日本)、アジア太平洋トリエンナーレ(2021年、オーストラリア)、シンガポールビエンナーレ(2019年)、上海、光州、釜山、シドニーのビエンナーレ(2018年)や、Haus der Kulturen der Welt(ドイツ・ベルリン)でのグループ展「2 or 3 Tigers 」 (2017年)にも参加。また、キュレーターとしてもアジアのアートシーンに欠かせない存在であり、国立台湾美術館(台中)で開催されたアジアン・アート・ビエンナーレ(2019年)のキュレーター、台北のOpen-Contemporary Art Center (OCAC)では2011年から2013年までディレクターを務める。

| 参照リンク |

|---|

社会包摂デザイン・イニシアティブが「筑紫野市男女共同参画ぷちフェスタ」で、講演会開催&展示協力

2022年度に引き続き、2023年度も筑紫野市との連携事業を行います。

今回は、「筑紫野市 男女共同参画ぷちフェスタ」において、講演会とパネル展示を行いますので、ぜひご参加ください。

◆ 講演会「ジェンダーって何?身近な問題に気づく力」

今夏開催する世界水泳のピクトグラム制作プロジェクトに参画した尾方教授を迎え、 ピクトグラムとジェンダーに関する調査から見えてきたジェンダーや社会に対して多くの気づきが得られる講演会です。

▪日時:2023年 6月24日(土) 14:00〜16:00

▪講師:尾方 義人(九州大学大学院芸術工学研究院 教授 / 社会包摂デザイン・イニシアティブ センター長)

▪対象:どなたでも(要申込)

▪場所:筑紫野市生涯学習センター 3階 視聴覚室

▪定員:40人

▪受講料:無料

※託児有り(無料):先着10人(生後6ヶ月〜就学前まで)

※託児・手話通訳が必要な方は申込時にお知らせ下さい。(6/16 締切)

▼申し込み方法

電話、メール、申し込みフォームのいずれかで、①~③の必要事項をお知らせください。

①氏名(ふりがな)

②電話番号

③託児・手話通訳の有無

▼申し込み先

筑紫野市 人権政策・男女共同参画課 男女共同参画担当

電話番号:092-918-1311

メール:danjo@city.chikushino.fukuoka.jp

申し込みフォーム

◆ パネル展示「ルールとジェンダー」

私たちは毎日様々なルールに影響を受けて生活しています。スポーツなど身近な話題から「ルールとジェンダー」を見つめます。

▪日時:2023年 6月17日(土)〜6月30日(金)

▪場所:筑紫野市生涯学習センター 1階 多目的ホール

期間中はどなたでもご覧いただけます。

筑紫野市 男女共同参画ぷちフェスタの詳細は、下記リンクよりご覧ください。

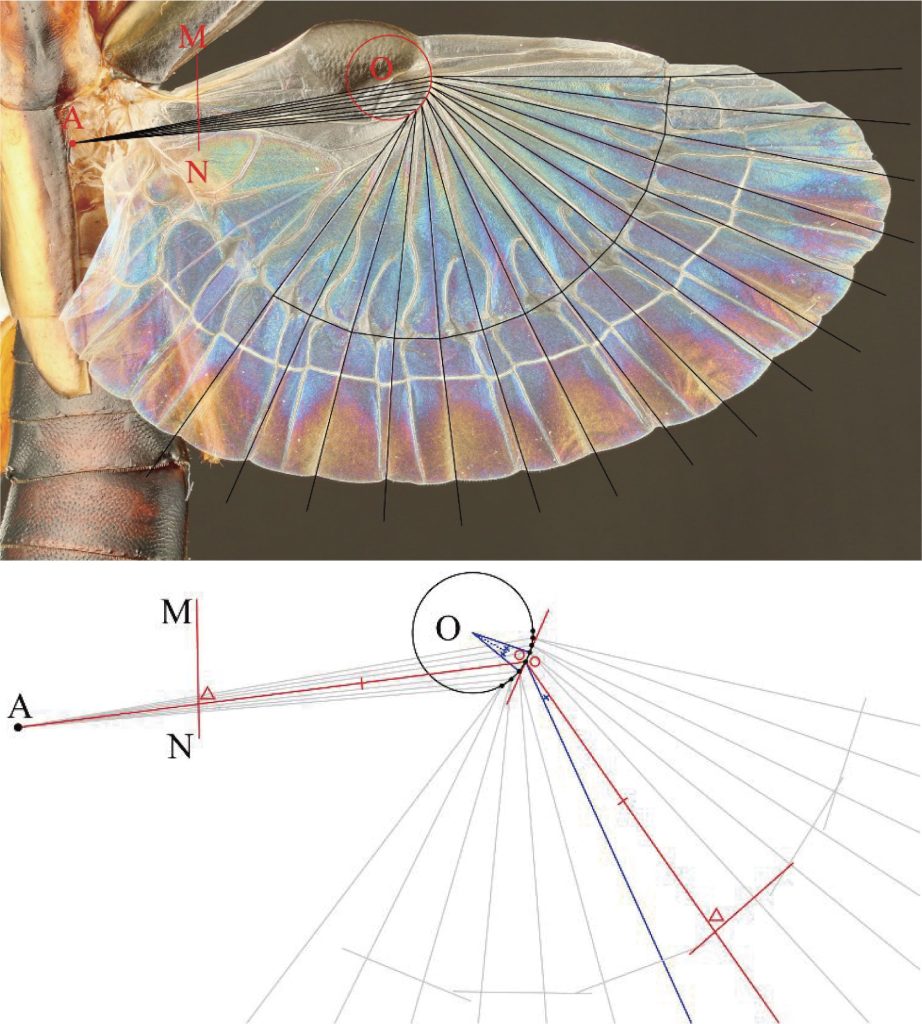

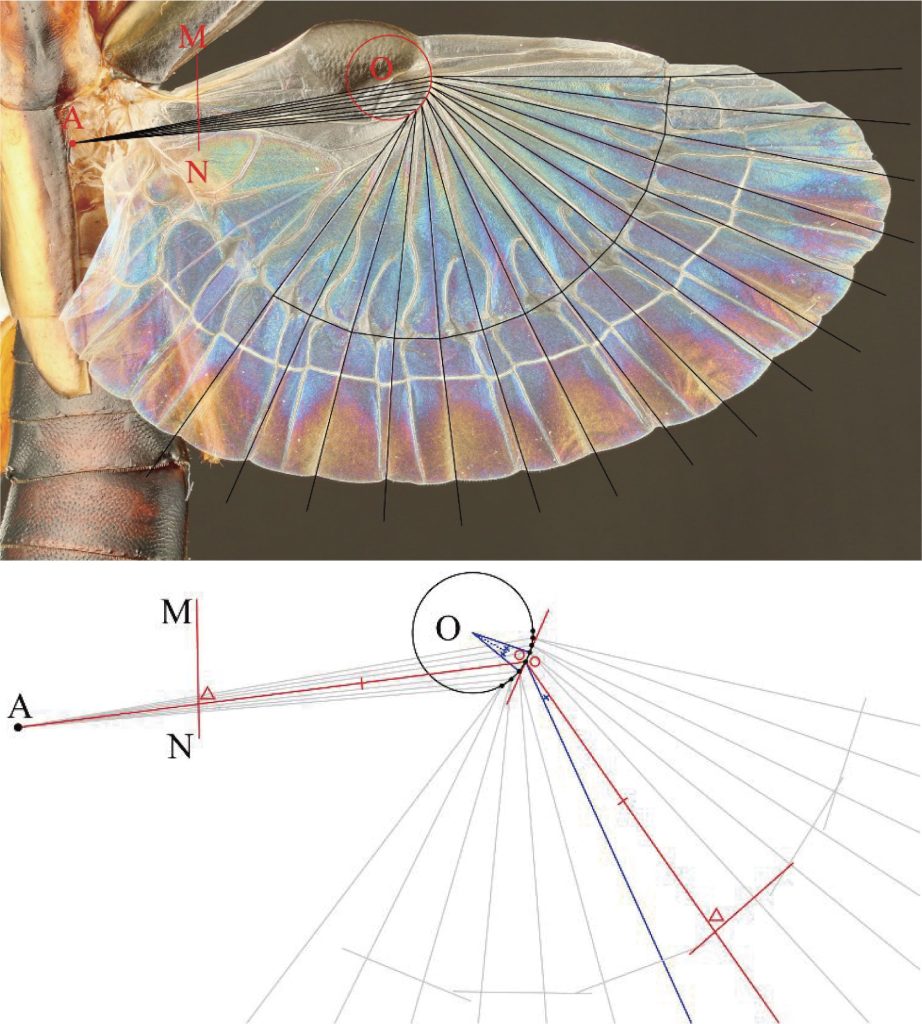

【研究紹介】九州大学Webサイトに齋藤一哉准教授の研究紹介が掲載されました

九州大学Webサイトの「芸術工学研究院 研究紹介」ページに、人間生活デザイン部門 齋藤一哉准教授の「折紙や生物模倣によるものづくりのイノベーション」が掲載されました。

下記参照リンクよりぜひご覧ください。

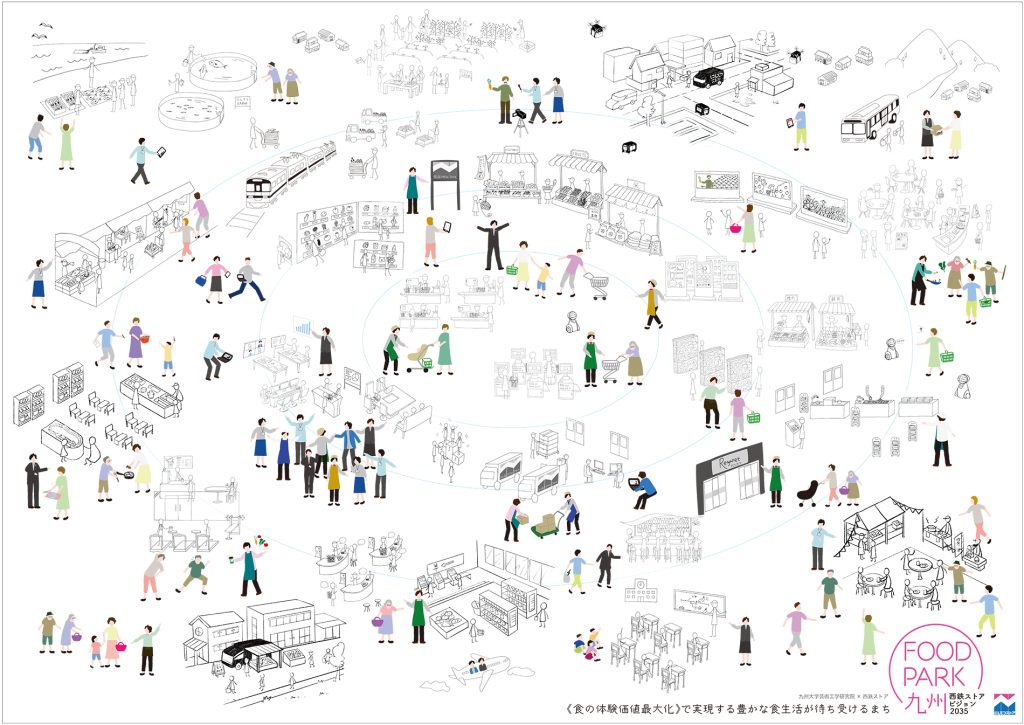

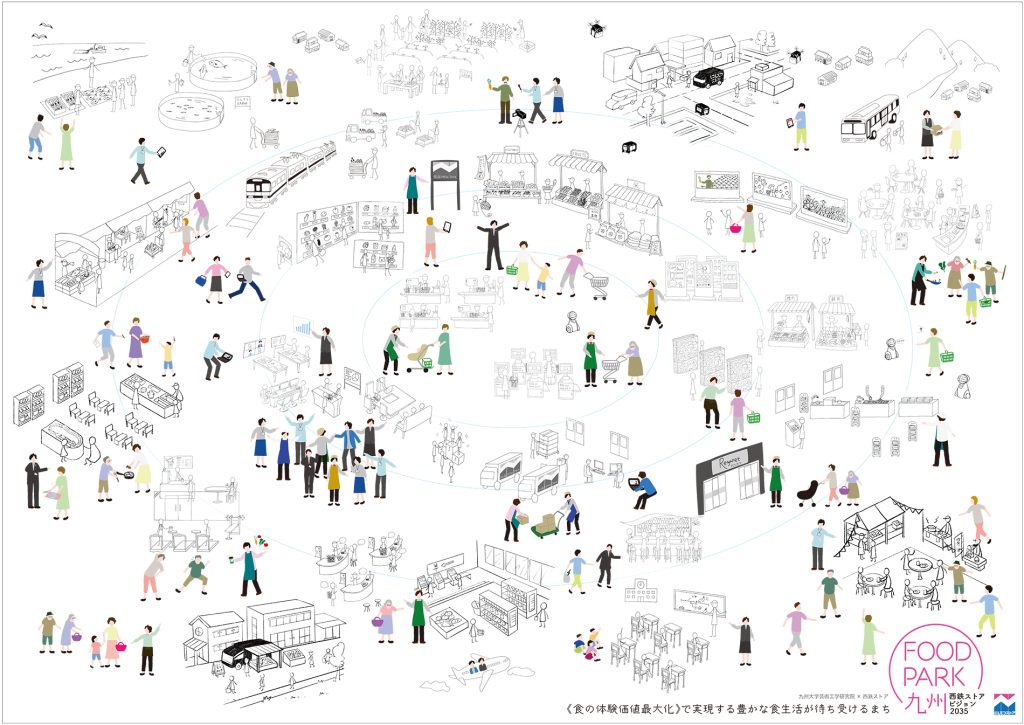

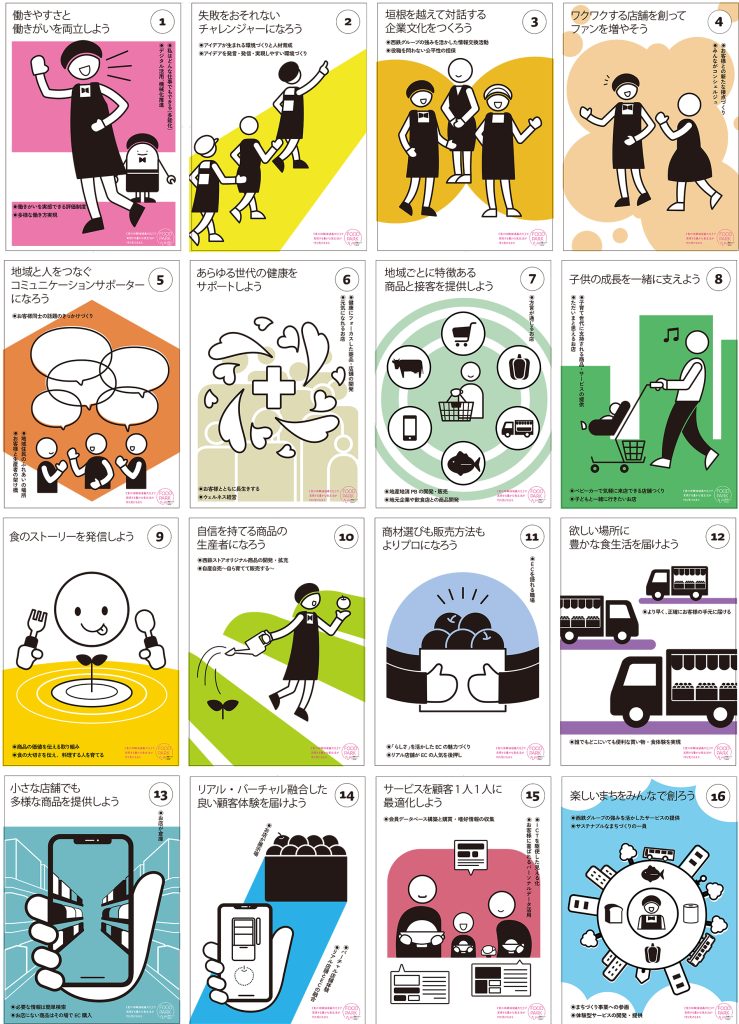

【共同研究】「西鉄ストアビジョン2035・FOODPARK九州」のビジュアル制作〜西鉄ストアと学生たちの共創

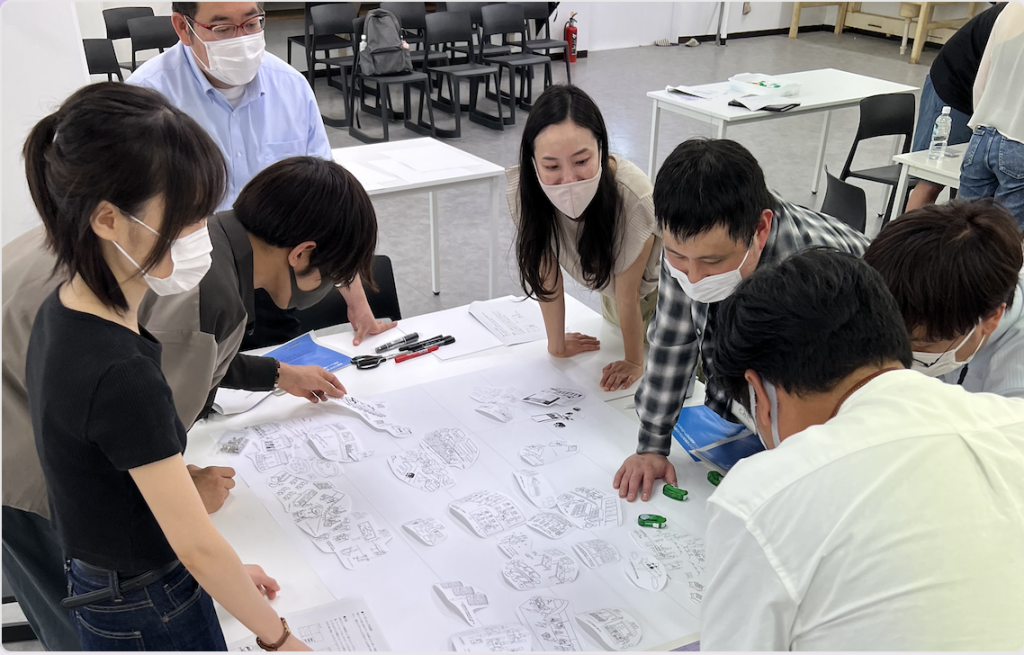

学生たちと西鉄ストア社員のみなさんとでワークショップを通して理解を深め検討を重ねた結果、将来の全体像をイメージさせるための鳥瞰図と、理解を促し実行につながる目標としての16の未来シーン<アイコン>にまとめました。

2023年4月より社内ワークショップで用いられており、今後、さまざまなツールへの展開も検討されています。

[学生参加者]

竹中ゆき奈(大学院 統合新領域学府)

黒田隆之(大学院 統合新領域学府)

米 娜(大学院 統合新領域学府)

小川日菜子(芸術工学部工業設計学科4年)

菅野里菜(芸術工学部画像設計学科4年)

尾藤大喜(芸術工学部画像設計学科4年)

藤井 野乃子(芸術工学部画像設計学科4年)

牧 花純(芸術工学部画像設計学科4年)

*カッコ内は制作時の所属・学年

[担当教員]

伊原 久裕(芸術工学研究院メディアデザイン部門 教授)

池田 美奈子(芸術工学研究院未来共生デザイン部門 准教授)

藤 紀里子(芸術工学研究院メディアデザイン部門 助教)

アントニア・ヒルシュによるワークショップを5/22に開催

ヒルシュ氏は、オブジェや彫刻、インスタレーション、映像作品、パフォーマンスなど、さまざまなメディアを用い、身近なデバイスを素材として、デジタル画像や通信技術の抽象化された形態と結びつける作品を多数制作しています。また、作品に加え、『Negative Space. Orbiting inner and outer experience』 (2015)や『Intangible Economies』(2012)など、自身のアート作品のテーマに関するアンソロジーも出版しています。

近年、彼女は今日私たちを取り巻くスクリーンやモバイル機器の情動的な性質に着目しています。氏いわく、「これらのデバイスのアウラ的ともいえる性質は、アート作品やお守りのようなオブジェとの類縁性を示唆している」と。

本ワークショップでは、彼女のアーティスト活動の紹介とともに、彼女が今注目しているスクリーン、素材、パッケージのデザイン実践、感性工学、日本の伝統工芸を通して、芸術工学研究院での研究実践との関連性についてもお話します。

■日 時:2023年5月22日(月)10:30〜12:00

■場 所:九州大学大橋キャンパス 印刷実験棟2階 207室

■参加費(入場料):無料

■言 語:英語(必要に応じて日本語通訳有)

■主 催:九州大学大学院芸術工学研究院

*令和4年度大学改革活性化制度「日本デザインを創造し国際発信できる人材育成のための教育プログラムの構築」

*令和3年度大学改革活性化制度「メディアアートによる科学・技術の芸術表現への昇華を通した価値の可視化プロジェクト」

アントニア・ヒルシュ(*1968年、ドイツ・フランクフルト・アム・マイン生まれ)

ドイツ・ベルリンを拠点に活動するヴィジュアルアーティスト。

イギリス・ロンドンのセントラル・セントマーチンズ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで学士号を取得。1994年から2010年までカナダのバンクーバーに在住し、制作活動を行う。

カナダ芸術協会、ブリティッシュ・コロンビア芸術協会(カナダ)、バンクーバー市(カナダ)、Stiftung Kunstfonds(ドイツ)、Hessische Kulturstiftung(ドイツ)などの団体より受賞多数。また、バンフ芸術センター(カナダ)、パリのシテ・デ・ザール(フランス)、CCA Andratx(スペイン)などの施設で滞在制作を行った。彼女の作品は、Contemporary Art Gallery(バンクーバー、カナダ)、MIT List Visual Arts Center(ケンブリッジ、米国)、The Power Plant(トロント、カナダ)、Salzburger Kunstverein(オーストリア)、台北美術館(台湾)、Tramway(グラスゴー、スコットランド)、Witte de With Center for Contemporary Art(ロッテルダム、オランダ)、ZKM Museum of Contemporary Art(カールスルーエ、ドイツ)などで展示。

作家情報:https://antoniahirsch.com/

| 参照リンク |

|---|

【高校生対象】QFC-SP「デザイン&メディアコース」 令和5年度受講生募集について

このプロジェクトは、将来グローバルに活躍しうる次世代の傑出した科学技術人材を育成するため、卓越した意欲・能力を有する高校生を選抜し、本学において年間を通じ、高度で実践的な教育を行い、その意欲・知識・技能をさらに伸ばしていくことを目的としています。

芸術工学部からも、以下の8名の教員が「デザイン&メディアコース」に参加し、各自の専門に基づいたテーマで講義および研究指導を行います。

多くの高校生の方々のご応募をお待ちしています。

■担当教員:リサーチテーマ

牛尼 剛聡:情報メディアとAI

須長 正治:色覚の多様性から色彩デザインを考える

尾方 義人:「未来」をデザインする。問題提議と解決設計と社会実装 〜お金のためのデザインから、豊かになるためのデザイン〜

山内 勝也:音環境の評価とデザイン

河原 一彦:スピーカの特性評価: 音場の価値を高めるために

杉本 美貴:これからのインダストリアルデザイン

伊藤 浩史:花時計のデザイン

長津 結一郎:多様なままで共にいられる社会をデザインする

■募集期間:令和5年4月10日(月)~5月15日(月)17:00まで

■対 象 者:高等生(中等教育学校は後期課程、高等専門学校は1年次~3年次)

■応募方法:九州大学未来創成科学者育成プロジェクト(QFC-SP)ホームページからWebエントリーを行う。

※応募方法など詳細については、添付の募集要領、ポスター、パンフレットをご覧ください。

※応募期限間際のwebエントリーは、接続環境によっては回線が遅くなる場合があります。余裕をもって応募してください。

【問い合わせ先】

九州大学学務部学務企画課(QFC-SPオフィス)

TEL:092-802-5811 e-mail:office@qfcsp.kyushu-u.ac.jp

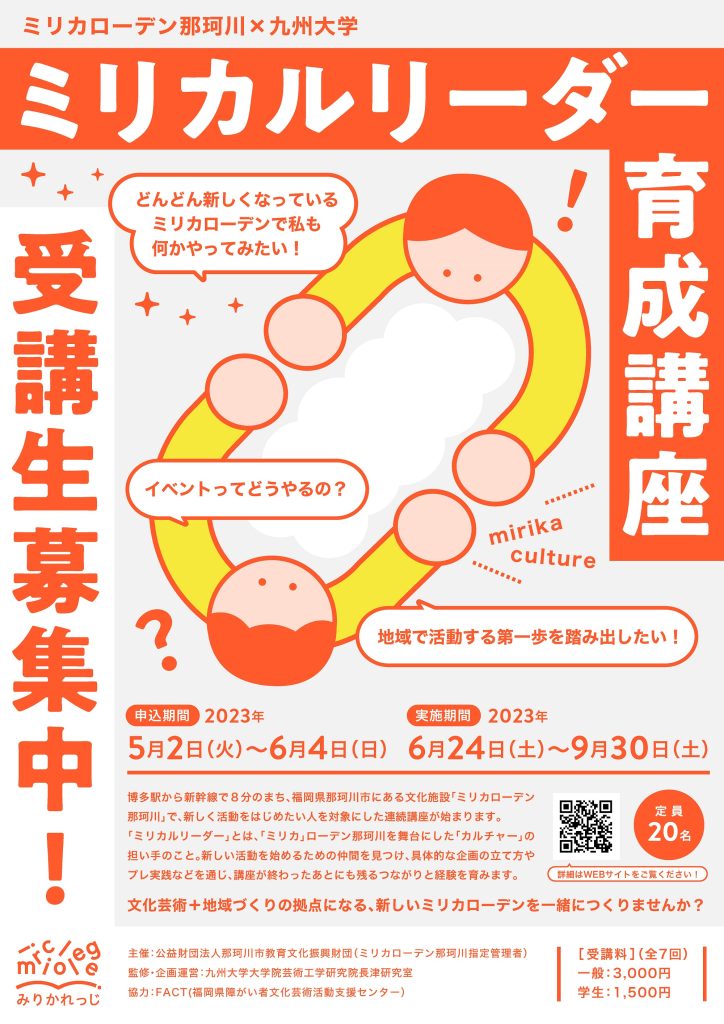

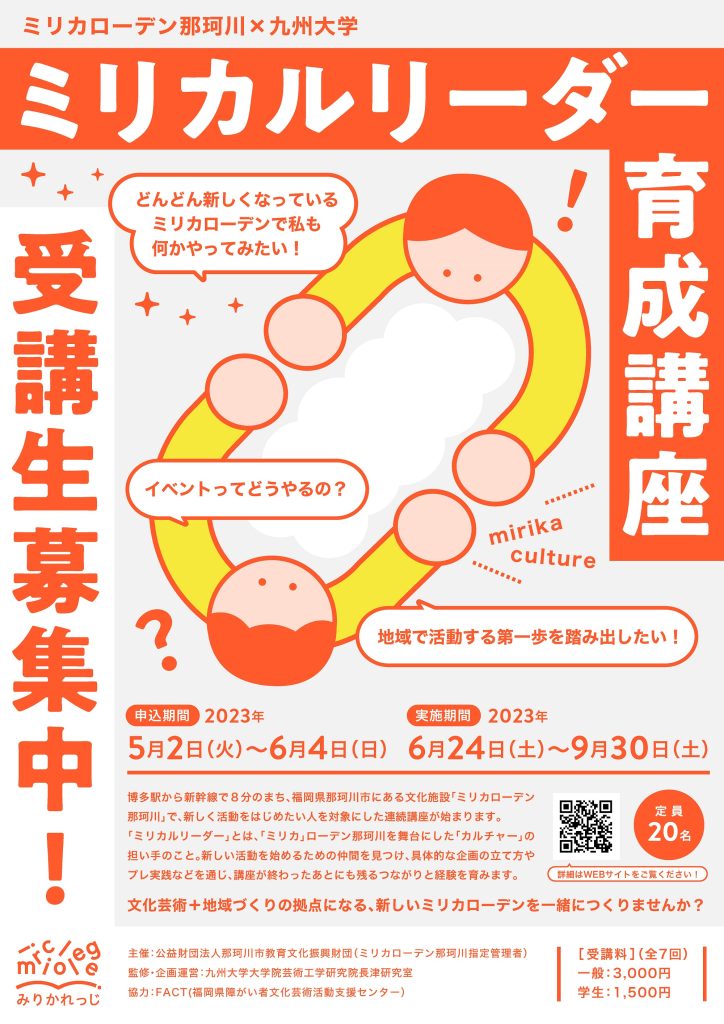

ミリカローデン那珂川×九州大学「ミリカルリーダー育成講座」

文化芸術+地域づくりの拠点になる、 新しいミリカローデンを一緒につくりませんか?

高校生・大学生の受講も可能ですので、ご興味のある方はぜひお申込ください。

※申し込みは終了しています。

ミリカルリーダー育成講座とは?

博多駅から新幹線で8分のまち、福岡県那珂川市にある文化施設「ミリカローデン那珂川」で、新しく活動をはじめたい人を対象にした連続講座です。

「ミリカルリーダー」とは、「ミリカ」ローデン那珂川を舞台にした「カルチャー」の担い手のこと。新しい活動を始めるための仲間を見つけ、具体的な企画の立て方やプレ実践などを通じ、講座が終わったあとにも残るつながりと経験を育みます。

◆日時

6月24日(土)・7月15日(土)・7月29日(土)・8月6日(日)・8月26日(土)・9月23日(土)・9月30日(土)

全7回 各回とも13時~16時 (最終日は17時まで)

※8月27日(日)〜9月22日(金)の期間中に、ミニ実践 『ミリカローデン那珂川を活用した小さな実験』を行います

◆会場

ミリカローデン那珂川

(〒811-1253 福岡県那珂川市仲2丁目5番1号)

◆応募資格

・文化活動や地域づくりに積極的に取り組みたい人

・特にミリカローデン那珂川を拠点とした文化活動や地域づくりに関心がある人

・原則的にすべての講座に参加できる人

◆講師

九州大学大学院芸術工学研究院 長津結一郎准教授 ほか

◆定員

20名(先着順)

*応募多数の場合は選考があります。

◆受講料(全7回)

一般3,000円/学生1,500円

*初回の講座でお支払いいただきます

◆応募に必要な項目

①氏名(ふりがな)②電話番号③住所④所属/職業(あれば)⑤勤務地(あれば)⑥E-mailアドレス⑦年齢⑧講座に向けての想い:応募動機やこれから実現したいことを400字程度でお書きください

◆応募方法

以下の2つの方法のいずれかで応募してください。

①ミリカローデン那珂川窓口にて申込書に記入しお申込みください。

②下記申し込みフォームに必要事項を記入しお申込みください。

https://forms.gle/Qb4YRPntTLZ5SpXR6

◆応募期限

2023年6月4日(日)まで

◆受講までのプロセス

応募期限締切後、Eメールもしくは郵送で講座内容の詳細をお知らせします。

【主催】公益財団法人那珂川市教育文化振興財団(ミリカローデン那珂川指定管理者)

【監修・企画運営】九州大学大学院芸術工学研究院長津研究室

【協力】FACT(福岡県障がい者文化芸術活動支援センター)

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

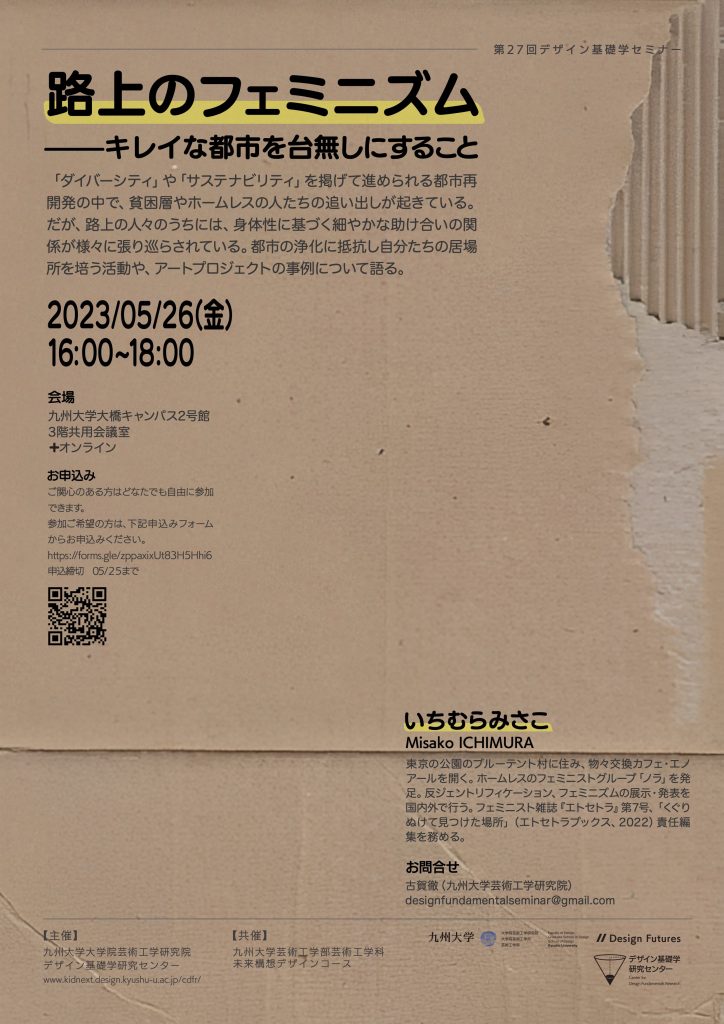

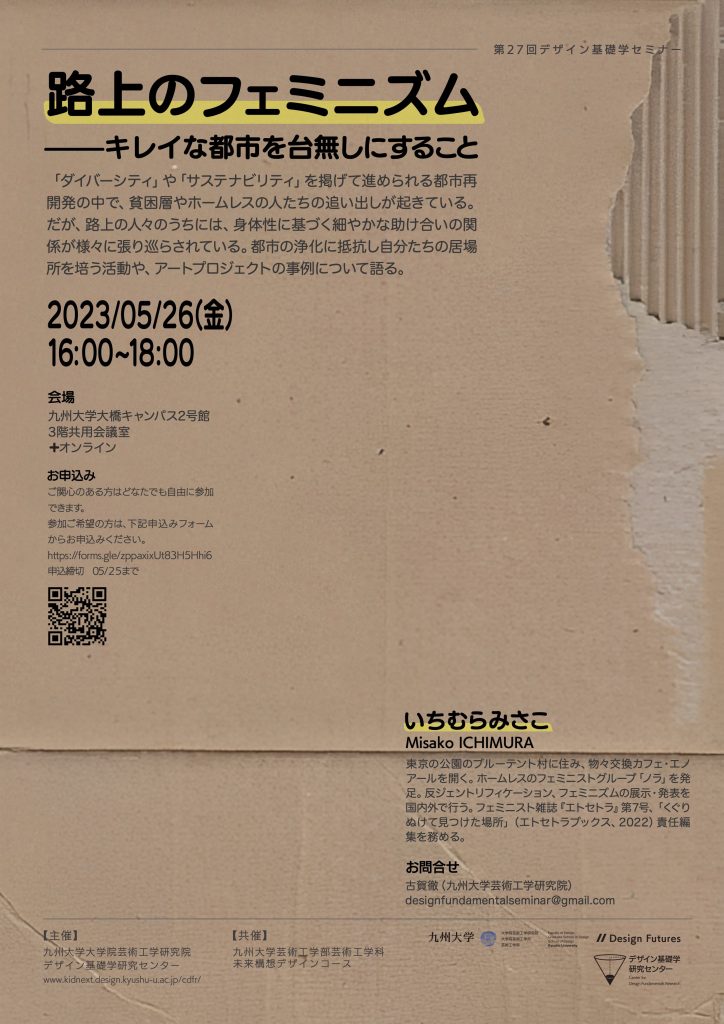

第27回デザイン基礎学セミナー『路上のフェミニズム──キレイな都市を台無しにすること』

どなたでもご参加できますので、ぜひお申込ください。

第27回デザイン基礎学セミナー『路上のフェミニズム──キレイな都市を台無しにすること』

【概 要】「ダイバーシティ」や「サステナビリティ」を掲げて進められる都市再開発の中で、貧困層やホームレスの人たちの追い出しが起きている。だが、路上の人々のうちには、身体性に基づく細やかな助け合いの関係が様々に張り巡らされている。都市の浄化に抵抗し自分たちの居場所を培う活動や、アートプロジェクトの事例について語る。

【登壇者】いちむらみさこ

プロフィール:東京の公園のブルーテント村に住み、物々交換カフェ・エノアールを開く。ホームレスのフェミニストグループ「ノラ」を発足。反ジェントリフィケーション、フェミニズムの展示・発表を国内外で行う。 フェミニスト雑誌『 エトセトラ』第7号「くぐりぬけて見つけた場所」(エトセトラブックス、2022)責任編集を務める。

【日 時】2023年5月26日(金)16:00~18:00(開場 15:50~)

【会 場】九州大学大橋キャンパス2号館 3階共用会議室+オンライン(ZOOM)

【参加料】無料

【申込み】下記の参加申込フォームより、お申込ください。

※オンラインで参加ご希望の方は、当日の参加URLのご案内を差し上げます。事前にZoomの最新版をダウンロードしておいてください。

【主 催】九州大学大学院芸術工学研究院 デザイン基礎学研究センター

【共 催】九州大学芸術工学部未来構想デザインコース

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

パフォーマンス&トークイベント「stain」を5/13に開催

九州大学芸術工学部音響設計コース音文化学講座では、このたび本学に滞在研究中のアーティスト Paul DeMarinis(ポール・デマリニス)をメインゲストに迎えたパフォーマンスとトークを5/13(土)に開催します。

1970年代初頭から各種のメディア・テクノロジーを駆使した活動を繰り広げているPaul DeMarinis 氏は、忘れかけられた過去の技術に着想を得た「メディア・テクノロジーのもう一つの進化」とも言える、数々の作品を生み出しています。

あわせてゲストとして迎えるCOMPUMAは、ジャンルを横断したイマジナリーな音楽世界を探求するDJであり、その長年にわたるレコードCDバイヤーとして培った経験の中でDeMarinisの作品を取り上げ、豊かなエレクトロニック・サウンズ実験音楽の珠玉と評しています。

またもう1人のゲストの松浦知也氏は、DeMarinisとの交流を持つ本学の卒業生であり、音・音楽を作るためにその生成・記述のシステム自体を作る音楽家・サウンドアーティストです。

「stain(しみ,傷)」と名付けられた今回のイベントでは、この滞在研究中の成果の一つである、シルクスクリーンとインクによる音の生成をはじめとしたメディア・テクノロジーから生みだされるいくつかの進化の可能性を、ゲストと本学の教職員らによるパフォーマンスとトークを通じて示します。

stain

■開催日時:2023年5月13日(土)15:00-19:00

■会場:九州大学大橋キャンパス音響特殊棟

■ゲスト:Paul DeMarinis(ポール・デマリニス)、COMPUMA、 松浦知也

■出演:城一裕、牧野豊(芸術工学研究院 准教授)

宮下恵太、鷲尾拓海、佐伯拓海 and more…

■入場:無料(限定50名)

*参加を希望される方は、下記リンクpeatixイベントページよりお申し込みください。

| 参照リンク |

|---|

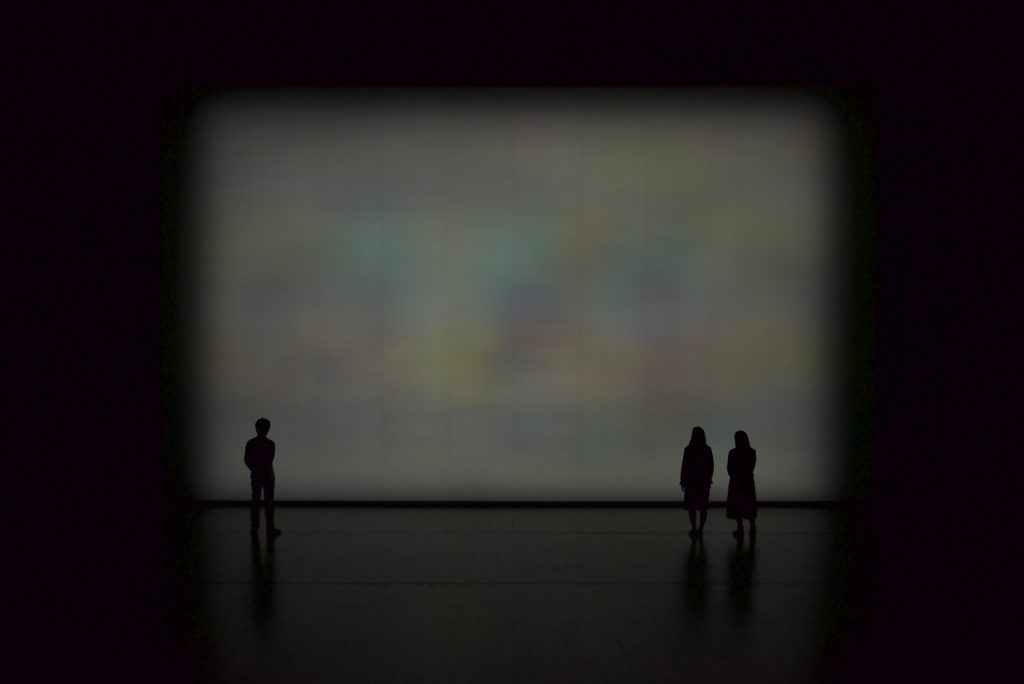

【展示】A Wave — WRO 2023 20 Biennale Sztuki Mediów

「A Wave」は、2017年に山口情報芸術センター [YCAM] の委嘱作品として制作され、バニシング・メッシュ展で世界初公開後、昨年にはドイツ・ケムニッツで開催されたPOCHEN Biennale 2022 にて展示されました。

展示や作品についての詳細は、下記リンクをご覧ください。