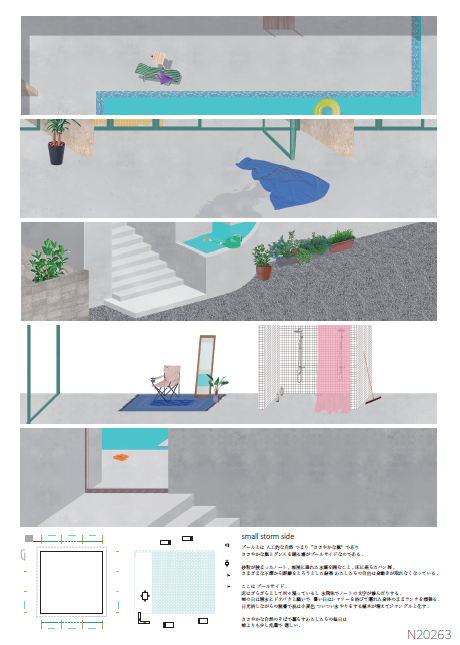

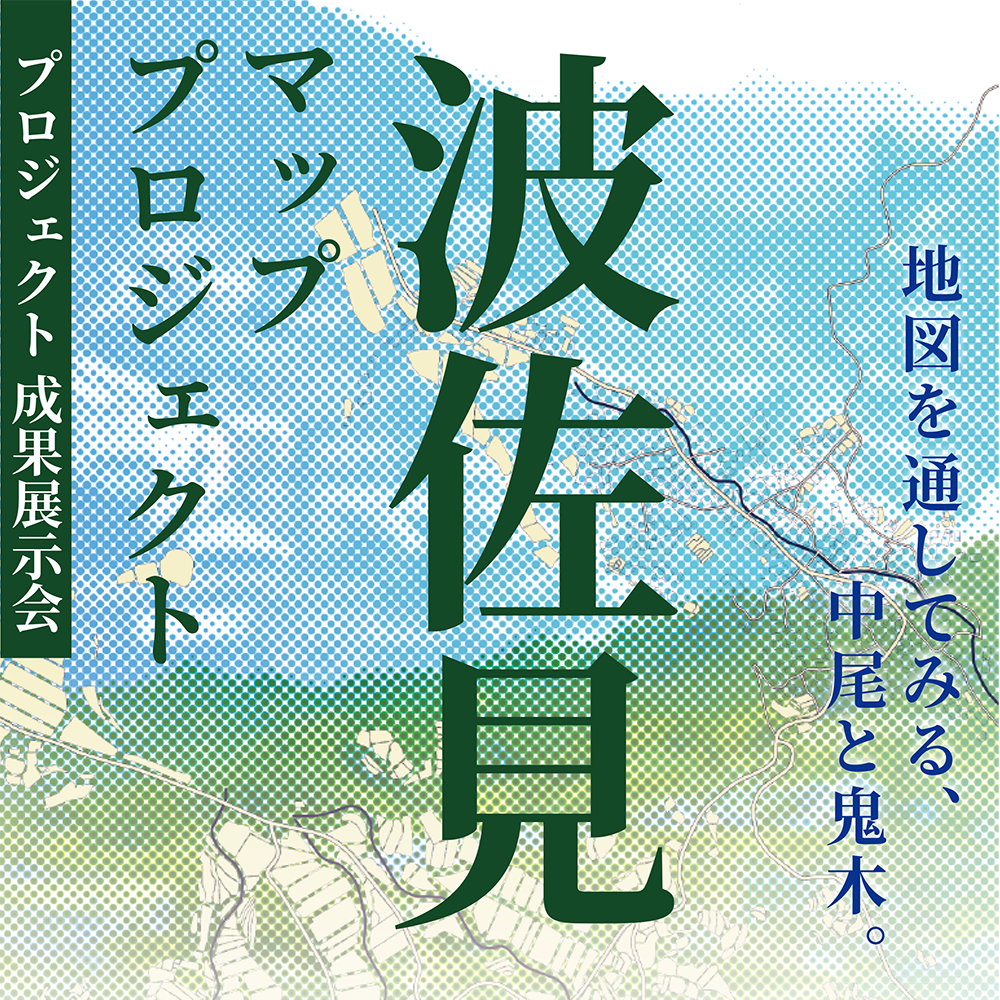

芸術工学研究院と大野城市との連携協定に基づき、大野城市市制50 周年記念事業としてプロジェクションマッピングを実施します。

⼤野城市の過去・現在・未来における「想い」を次の世代に繋いでいくを作品のコンセプトに

掲げ、シビックプライドの醸成を図り、市内外に⼤野城市の魅⼒を広く発信することを目的とし、メディアデザインコースの学生が中心となって制作しました。

最先端の技術を活用した新たな「驚き」や「感動」を一緒に体感してみませんか?

■

会場:大野城市役所まどか広場、大野城市役所南駐⾞場

■

日時:・令和5年3月31日(金)午後7時30分から午後8時

・令和5年4月1日(土) 午後7時30分から午後8時(注)

・令和5年4月2日(日) 午後7時30分から午後8時(注)

・令和5年4月8日(土) 午後7時30分から午後8時(注)

・令和5年4月9日(日) 午後7時30分から午後8時(注)

・令和5年4月15日(土)午後7時30分から午後8時

・令和5年4月16日(日)午後7時30分から午後8時

・令和5年4月22日(土)午後7時30分から午後8時(注)

・令和5年4月23日(日)午後7時30分から午後8時(注)

・令和5年4月29日(土)午後7時30分から午後8時

・令和5年4月30日(日)午後7時30分から午後8時

(注)選挙が実施される場合は、選挙に影響する日程でのプロジェクションマッピングとそれに伴う駐車禁止は行いません。中止の場合は、次の⼤野城市ホームページにてお知らせします。

http://www.city.onojo.fukuoka.jp/index.html■

通行止め・駐車禁止プロジェクションマッピング実施に伴い、大野城市役所南駐車場が利用できません。

また、3月31日(金曜日)のみ一部区間で通行止めを行ないます。

■

制作担当教員金 大雄(芸術工学研究院メディアデザイン部門 教授)

石井 達郎(芸術工学研究院メディアデザイン部門 准教授)

田上 健一(芸術工学研究院環境設計部門 教授)