公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会主催のJID AWARD 2021において

工業設計学科4年 古川博之さんが受賞しました。

JID AWARDはデザイナーや企業等の優れた活動成果を表彰して日本のインテリアデザインの質的向上をはかり、くらしにおけるインテリアの重要性、デザインの力を社会に発信することを目的として開催され、本賞は、提案や試作、学生作品を対象に授与されるものです。

作品名:

『Curved Flow Chair』

コンセプト:

この作品のコンセプトは、「曲線の流れに身をまかせる椅子」です。世の中には曲線を活かした椅子が多く存在しますが、私は椅子にとっての曲線の良さは「見た目の美しさと座り心地の良さの両立」であると考え、その良さをさらに強調した新しい椅子を作ろうと考え、この作品を制作しました。

まず、見た目の美しさには丸み、緩やかな流れ、軽やかさという3つの要素があると考え、流れをテーマにしたグラフィック表現や、煙によって可視化された流れの様子などの事例から、それらの要素の表現には「流れの始点と終点の存在」と「線・エッジ的な要素」が必要であると考えました。

また、座り心地の良さとは、凹凸が座位姿勢にフィットすることであり、それを強調するには「背もたれから座面、足元までの一連の流れとその凹凸が身体に沿う」という座り心地のコンセプトがいいのではないかと考えました。

以上の考察をもとに、概形、外側と内側の削りの違い、サイズと背もたれの角度をそれぞれデザインしました。

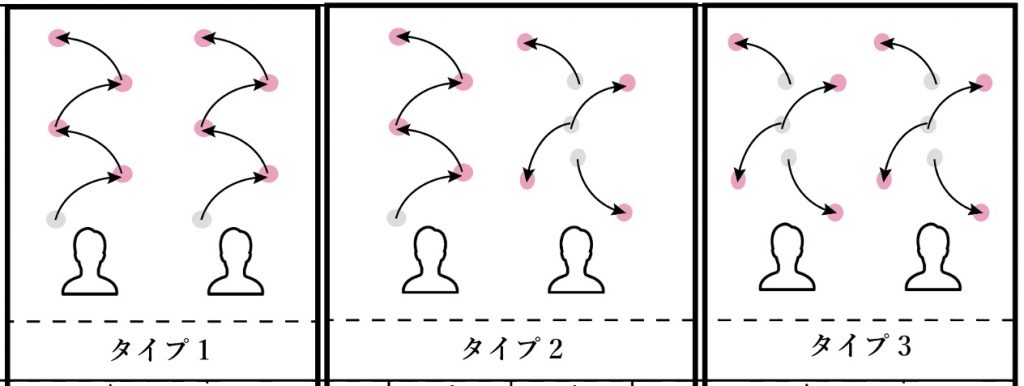

概形は、「流れの始点と終点の存在」という要素を取り入れ、一点から放たれた流れが分かれて身体を包み込み、やがて収束するような概形にしました。

外側と内側の削りの違いは、外側は「線・エッジ的な要素」を取り入れ、積層されているパーツのエッジを残すことで曲線の流れを表現し、一方で内側はなめらかに削ることで身体に沿うような座り心地の良さを表現しました。

サイズと背もたれの角度は、「背もたれから座面、足元までの一連の流れとその凹凸が身体に沿う」という座り心地を表現するために、全体重が椅子に乗るようなサイズと背もたれの角度(約45度)にしました。

一方で、本体を支える脚は、曲線の流れの美しさを引き立てるために、スチールパイプ2本とそれらを補強するアンダーパイプ1本で構成し、ミニマルな脚にしました。アンダーパイプはより細いものを使い、目立たないような高さに設置しました。

この作品の用途は、ゆったりとくつろぐ際に使用するラウンジチェアとして作成しました。コンセプトのように、曲線の流れに身をまかせて、木のぬくもりを感じながらリラックスすることができる作品です。

サイズは、幅1800mm、奥行き660mm、高さ1050mm、製作期間は約2ヶ月半です。

本体の素材は杉材で、脚の素材はスチールパイプです。杉材は九州林産株式会社より提供していただいたものです。本体部分は6種類の形の杉材のパーツを積層させて作っており、内部には補強として通しボルトが上下にそれぞれ1本ずつ入っています。脚は直径21.7mmと直径18mmの2種類のスチール丸パイプを使用し、本体部分に組み込んだプレートに溶接されています。

本体の仕上げは、サンダーと手やすりで削った後、オイルを塗って仕上げています。脚は研磨した後にクリア塗料でコーティングしました。

※この作品は工業設計学科の授業「計画設計プロジェクト演習」で制作されたものです。

※この作品は九州林産株式会社より林業や木材の特性に関する専門的なアドバイスをいただき、ご提供いただいた杉材を用いて制作されました。