九州大学Webサイトの「芸術工学研究院 研究紹介」ページに、

田上 健一教授の『社会の課題を解決する建築をデザインする』が掲載されました。

参照サイトよりご覧ください。

九州大学Webサイトの「芸術工学研究院 研究紹介」ページに、

田上 健一教授の『社会の課題を解決する建築をデザインする』が掲載されました。

参照サイトよりご覧ください。

3件の動画を公開しました。是非ご覧ください。

■Global Goals Jam Fukuoka X Kyoto 2020

■アジアデザイン会議

■日中デザイン会議

芸術工学部では、大学間の公的な訪問やご来訪の際の贈答品として使用する芸工オリジナルグッズを新しく制作するため、芸術工学部の学生および教職員を対象としたデザインコンペを行いました。

昨年11月16日(月)から本年2月15日(月)までの募集期間中に応募された多数のデザイン案を対象に、芸工オリジナルグッズ製作委員会にて厳正な審査を行い、以下の応募者のデザイン案を採用することに決定しました。

■水引のデザイン

工業設計学科 4年 宇山 明穂(うやま あきほ) さん

■豆皿(波佐見焼)のデザイン

芸術工学府 研究生 謝 敏(しゃ びん) さん

各デザイン案の詳細については下記のファイルを御覧ください。

| 添付ファイル |

|---|

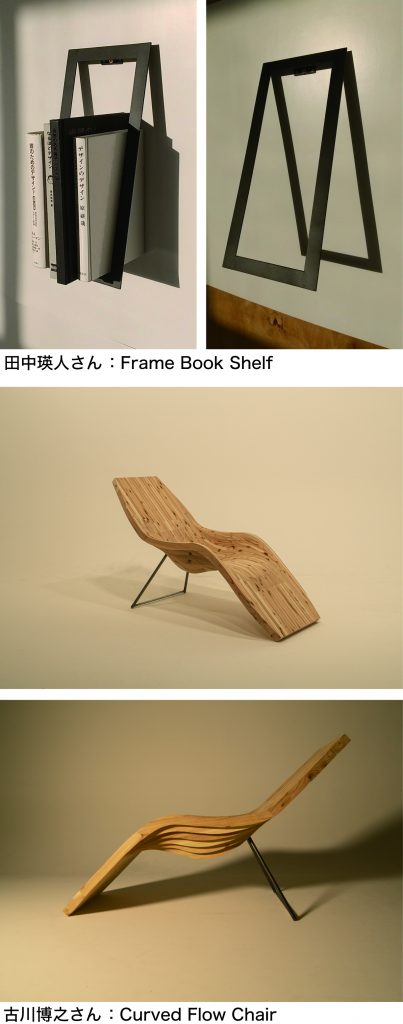

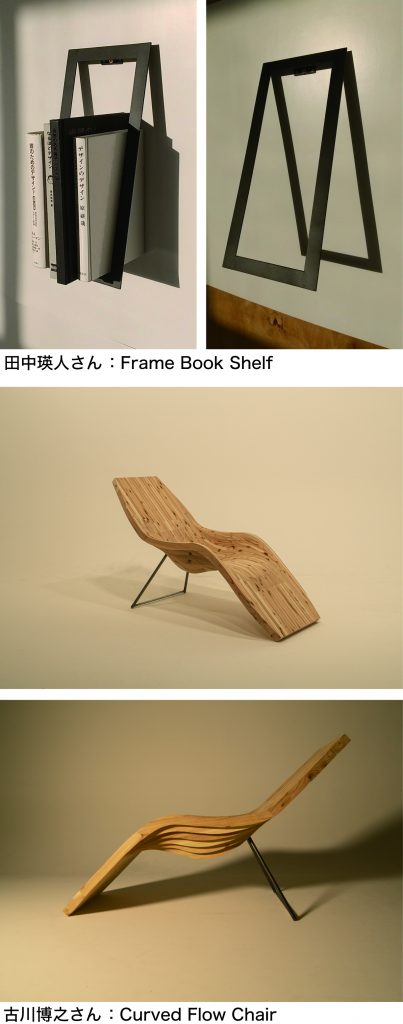

公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会が主催する2020 第16回学生インテリアデザインコンテストにおいて、工業設計学科3年の田中瑛人さんと古川博之さんが受賞しました。

【 優秀賞 】【なみきスクエア賞(2位)】受賞

作者 :田中瑛人さん (工業設計学科3年)

作品名:Frame Book Shelf

【 奨励賞 】【なみきスクエア賞(2位)】受賞

作者 :古川博之さん (工業設計学科3年)

作品名:Curved Flow Chair

本作品は工業設計学科の授業「計画設計プロジェクト演習」で制作されたものです。

また、これらの作品は九州林産株式会社より林業や木材の特性に関する専門的なアドバイスをいただき、ご提供いただいた杉材を用いて制作されました。

大学院芸術工学研究院の城一裕准教授の作品「予め吹き込まれた音響のないレコード」(オンラインパフォーマンス)が第24回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門審査委員会推薦作品に選出されました。なお、本作品は2020年7月25日に開催されたオンラインライブイベント「DIY MUSIC on DESKTOP」で初演されました。

詳細は下記をご覧ください。

| 参照リンク |

|---|

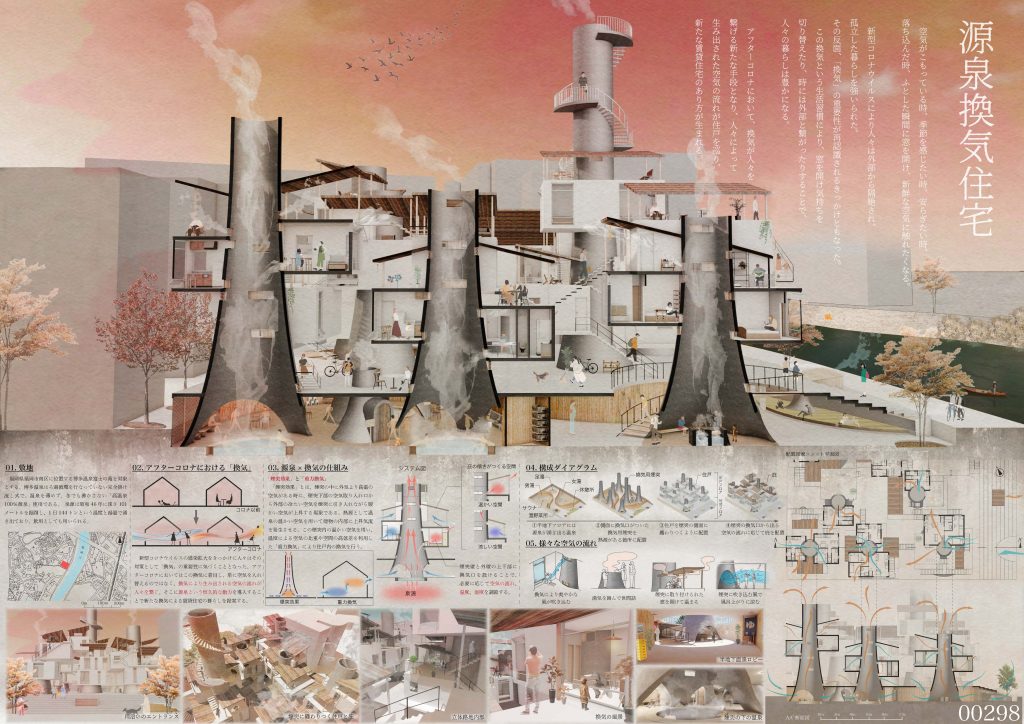

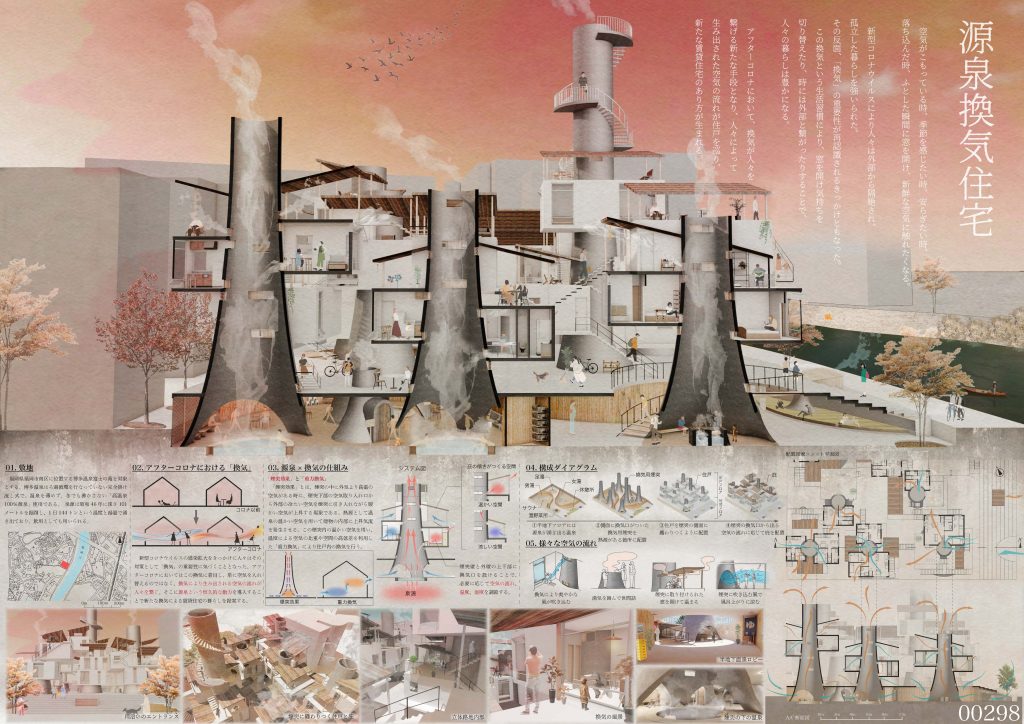

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに人々はその対策として「換気」の重要性に気づくこととなった。アフターコロナにおいてはこの換気に着目し、単に空気を入れ替えるのではなく、換気により生み出される空気の流れが人々を繋ぐ。そこに源泉という恒久的な動力を導入することで新たな換気による賃貸住宅の暮らしを提案する。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

社会包摂・社会的処方としての産前産後支援、育児支援について話し合います。まずはCCD M2年 中村奈桜子さんから「産前産後支援、育児の現場をテーマにしたドキュメンタリー」の発表をして頂き、その後そのドキュメンタリーを視聴します。

その後それらについて話し合い、芸術工学·デザインとしての産前産後支援や育児支援の研究の可能性を探っていきます。

当日ご参加いただけない方も、視聴頂き、お申し込みから感想やご意見をいただけると幸甚です。

プログラム

1 「産前産後支援、育児の現場をテーマにしたドキュメンタリー」について CCD M2年 中村奈桜子さん 15min

2 上記ドキュメンタリー視聴 13min

https://youtu.be/lqlsMlAzLNw

3 解説・評価 中村美亜先生、藤智亮先生、

福岡市女性活躍推進課・男女共同参画課

4 フリーダイアログ

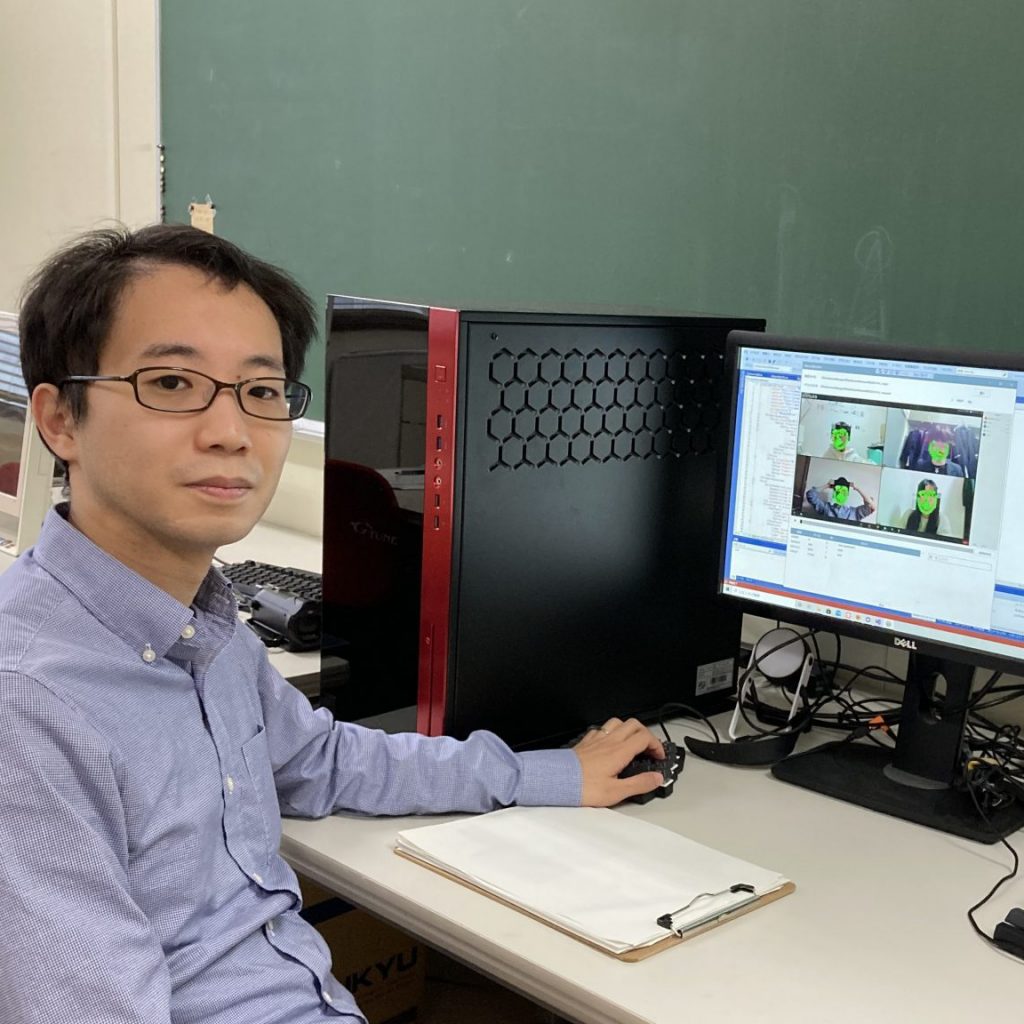

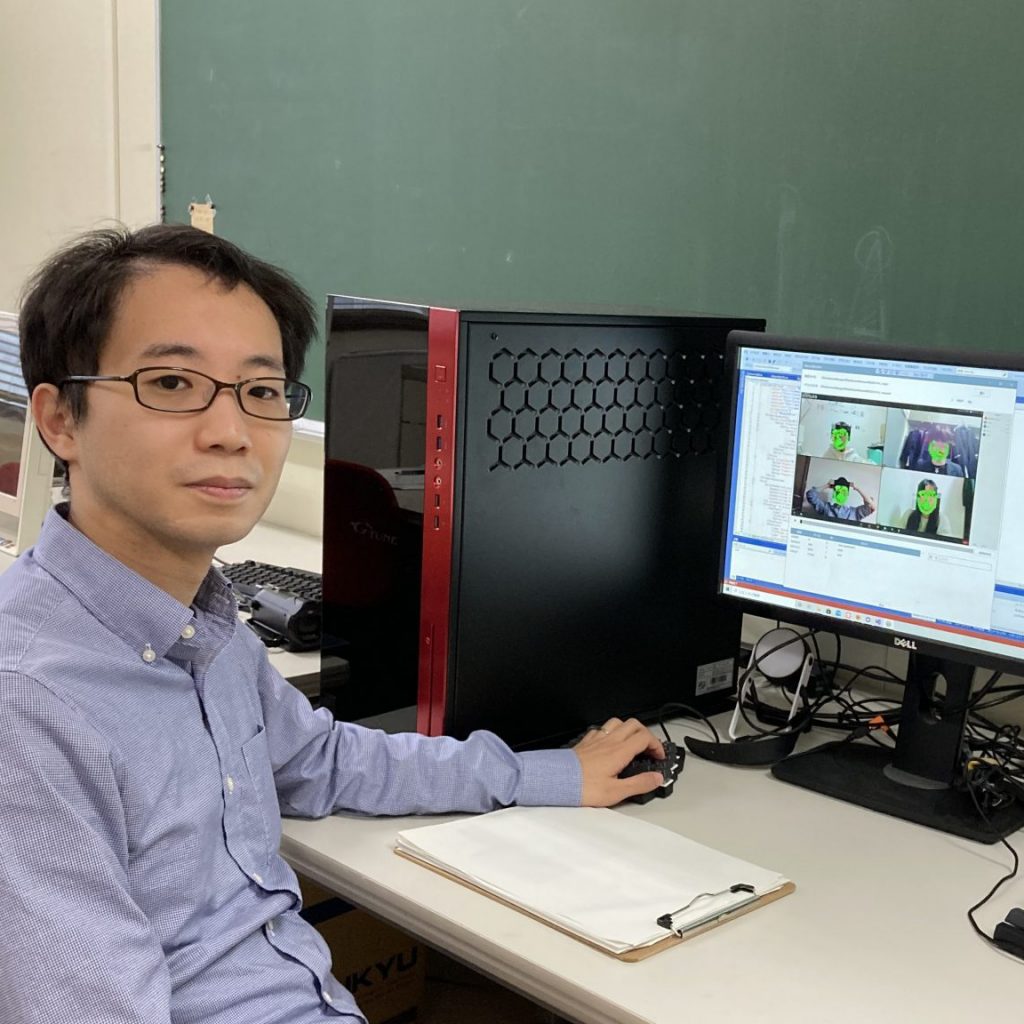

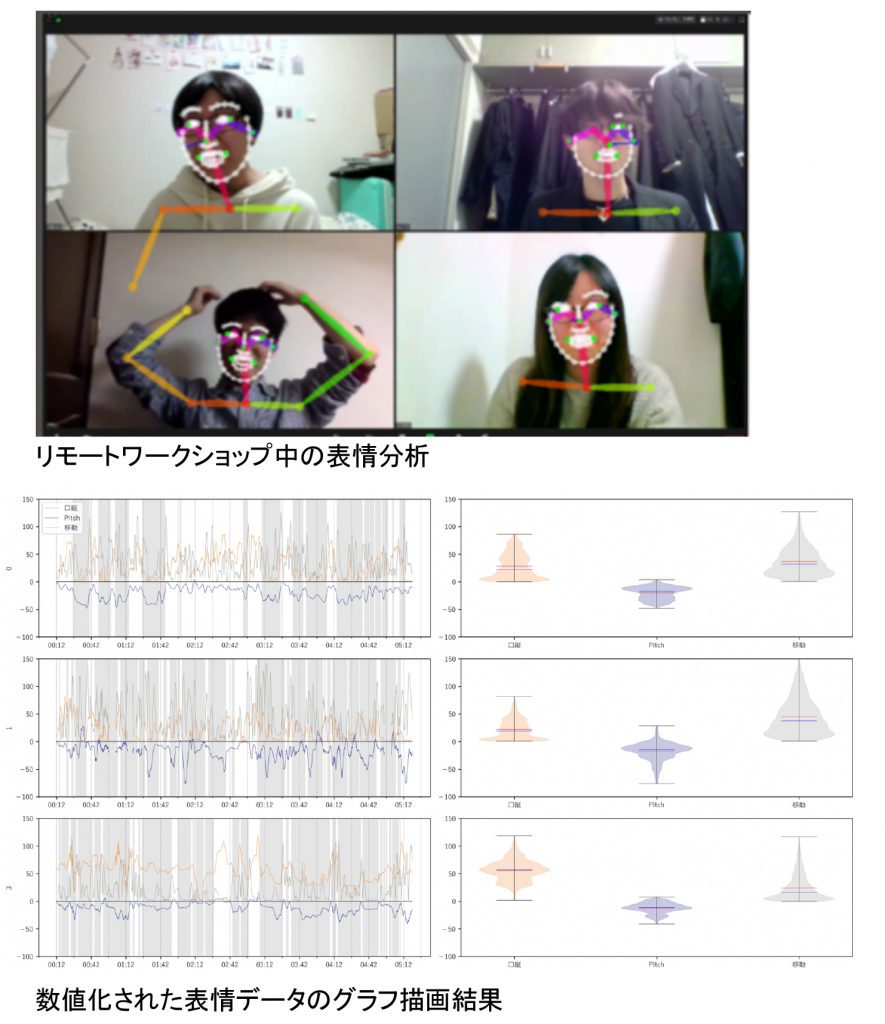

九州大学芸術工学部未来構想デザインコースプロダクトデザイン研究室の西村英伍学術研究員は、機械学習による人の行動と表情の分析を実現するアプリケーションを開発しました。

デザイナーは、ユーザーを対象とした行動観察からその方々が直面している困りごとや課題を浮き彫りすることができます。しかしながら、被災地のような特殊な状況下や、高齢者のように細やかなケアが求められる現場での行動観察は現実的に困難であり、動画解析を応用したデザイナーの観察眼の自動化が望まれています。本アプリケーションは、行動観察の専門家である研究室の研究者やデザイナーが自らの観察眼を量的分析により裏付けるための手段を提供することを目的に開発されました。動画解析技術により、デザイナーや研究者はこれまで直感的に行っていた洞察を数値化し、ユーザーの行動のどこに注目すれば課題抽出に役立つかを客観的、定量的に説明できるようになります。

本アプリケーションは人の行動の数値化に必要な3つの機能を有しています。1つめは観察と分析に必要な動画中のシーンを効率よく選択するための機能。2つめは深層学習による人の姿勢や表情を検出し、数値データとして保存する機能。3つめは深層学習によって得た数値データに対して数値計算・統計処理結果を行い、グラフ描画する機能です。

アプリケーションには種々のオープンソース・ライブラリが活用され、本アプリケーション自体も無料で使用することができます。本アプリケーションのより具体的な諸機能と使用方法に発表が2021年3月16日(火)18:30 ~にオンラインで実施されます。また株式会社サムライトとの共同研究の成果も含まれています。

開発者からひとこと:

コロナ禍によりテレワーク中心の研究・開発となったが、テレワークの方がむしろ高いパフォーマンスを得られた。特に担当教員との打ち合わせやスケジュールが調整しやすくディスカッションがより密になり、一方でソフトウェア開発に集中する環境にも身を置けた点が貴重な機会になりました。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

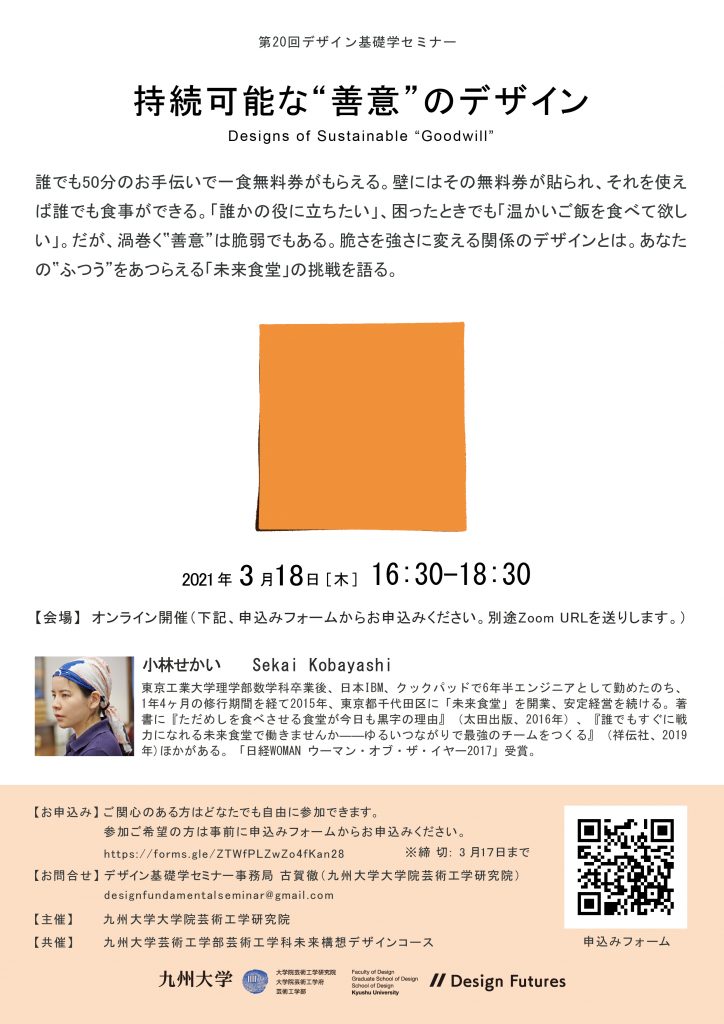

九州大学大学院芸術工学研究院は、デザインの体系化を目的としデザイン学の基礎論に取り組んでいます。この度、「まかない」と「ただめし」という独自のシステムで経営している株式会社未来食堂の代表小林せかい氏をお招きし、第20回デザイン基礎学セミナー『持続可能な “善意” のデザイン』を開催します。どなたでもご参加いただけますので、みなさまのお越しをお待ちしております。

[概要]

誰でも50分のお手伝いで一食無料券がもらえる。壁にはその無料券が貼られ、それを使えば誰でも食事ができる。「誰かの役に立ちたい」、困ったときでも「温かいご飯を食べて欲しい」。だが渦巻く “善意” は脆弱でもある。脆さを強さに変える関係性のデザインとは。あなたの “ふつう” をあつらえる「未来食堂」の挑戦を語る。

[登壇者]

小林せかい Kobayashi Sekai

東京工業大学理学部数学科卒業後、日本IBM、クックパッドで6年半エンジニアとして勤めたのち、 1年4ヶ月の修行期間を経て2015年、東京都千代田区に「未来食堂」を開業、安定経営を続ける。著書に『ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由』(太田出版、2016年)、『誰でもすぐに戦力になれる未来食堂で働きませんか──ゆるいつながりで最強のチームをつくる』(祥伝社、2019 年)ほかがある。「日経WOMANかウーマン・オブ・ザ・イヤー2017」受賞。

[お申込み]

参加ご希望の方は事前に申込フォーム(https://forms/gle/ZTWfPLZwZo4fKan28)よりお申し込み下さい。

お申込みいただくと、開催当日にZoom URLがメールにて送付されます。

申込み締切:3月17日(水)まで

[主催]

九州大学大学院芸術工学研究院

[共催]

芸術工学部未来構想デザインコース

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |

2021年3月1日〜3日にオンラインで開催された第13回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム(DEIM2021)において以下の3件が受賞しました。

【注目研究賞】

・料理レシピの理解支援を目的としたインフォグラフィックの自動生成、呉子昕 (芸術工学府コンテンツ・クリエーティブデザインコース修士2年), 牛尼剛聡 (芸術工学研究院)

【DEIM学生プレゼンテーション賞】

・Twitterのメンションを利用したニュースのコンテキスト推定と理解支援、池田将(芸術工学府コンテンツ・クリエーティブデザインコース修士2年)

・少量の実況ツイートからの状況推定モデルとスポーツ観戦支援、藤本和(芸術工学府コンテンツ・クリエーティブデザインコース修士2年)

DEIM2021では、335件の研究発表が行われ、1000人以上がオンラインで参加しました。

「注目研究賞」は、セッションの参加者、論文のダウンロード数、オンライン掲示板での「いいね」数から、全発表の中から上位5件に贈られる賞です。

「DEIM学生プレゼンテーション賞」は、優れた発表をした学生に贈られる賞です。

| 参照リンク |

|---|

3月8日から12日の期間で、BeCAT Spring School 2021を開催します。

テーマは「糸島で建築都市デザインによる環境ビジネスを考える」です。

一般の方、他大学の方にも無料でご参加頂ける企画を用意しています。

こちらより詳細を確認の上、ぜひお申し込み下さい。

来春より、「環境」をテーマにしたデザインxエンジニアリング教育の新しいセンターBeCATが生まれます。

このセンターは、重松象平、末廣香織、末光弘和の3人の建築家教員が、エンジニア系教員と組んで、スタジオを持ち、少人数制で行う設計教育です。

九州を舞台に、環境の視点から、新しい都市・建築のあり方を調査・提案・社会実装し、アジア・オセアニアそして世界に発信していきます。

(主催:九州大学人間環境学研究院+総合理工学研究院+芸術工学研究院 )

| 添付ファイル |

|---|

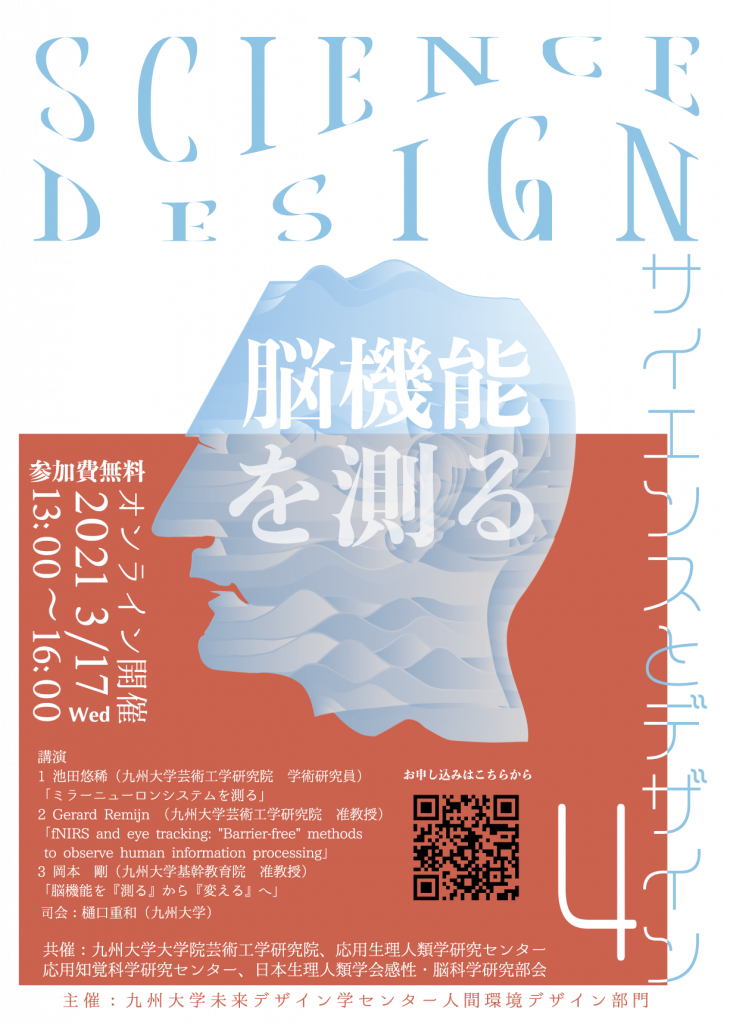

日時:2021年3月17日(水)13:00~16:00

開催方法:Zoomによるオンライン開催(事前登録制)

※下記のフォームより申し込みをお願いします。お申し込みいただいた方へ、開催前日までにZoomミーティングIDとパスコードをメールでお知らせいたします。

参加費:無料

開催趣旨:人間は環境からの情報を様々な感覚器を通して受容し、その情報をもとに行動をとっている。多くの場合、環境からの情報は何らかの形で脳の中で処理されており、この処理過程である脳機能の探究はサイエンスとしての大きな関心領域である。また、より良い人間と環境の関係を構築する上で、いかに脳機能を計測し、応用するかといった視点も重要となる。本講演では、脳機能計測を専門にされている方々のお話から、脳機能計測の魅力及びその応用について迫りたい。

プログラム:

13:00〜 開会の挨拶:清須美 匡洋(九州大学未来デザイン学センター長)

13:05〜 趣旨説明: 樋口 重和(九州大学芸術工学研究院 教授)

13:10〜14:00 講演1:池田 悠稀(九州大学芸術工学研究院 学術研究員)

「ミラーニューロンシステムを測る」

14:05〜14:55 講演2:Gerard Remijn (九州大学芸術工学研究院 准教授)

「fNIRS and eye tracking: “Barrier-free” methods to observe human information processing」

15:00〜15:50 講演3:岡本 剛(九州大学基幹教育院 准教授)

「脳機能を『測る』から『変える』へ」

15:50〜 閉会の挨拶:伊藤 裕之部門長(九州大学未来デザイン学センター人間環境デザイン部門長)

司会:樋口重和(九州大学芸術工学研究院 教授)

主催:九州大学未来デザイン学センター人間環境デザイン部門

共催:九州大学大学院芸術工学研究院、九州大学応用生理人類学研究センター、九州大学応用知覚科学研究センター、日本生理人類学会感性・脳科学研究部会