九州⼤学未来社会デザイン統括本部は、「脱炭素」「医療・健康」「環境・⾷料」の3つの社会的課題を中心に、九州大学の「総合知」を活かした課題解決に取り組んでいます。当本部は、これら3つのエントリポイントごとの研究ユニットと、芸術工学研究院の教員が中心に参画する『シンクタンクユニット』で構成されています。『シンクタンクユニット』では、課題解決において、⾃然科学系や⼈⽂社会科学系の多様な領域にデザインの領域の知を加え、理想とする未来社会をデザインし、様々な社会課題の解決やそのプロセスデザインの提案を⾏うことを⽬指しています。

今回のシンクタンクユニット研究会では、著名な通訳者である橋本美穂氏をお招きし「通訳におけるクリエイティビティとは?」をテーマにご講演いただきます。言語や文化の翻訳における創造性や多様性、さらにコミュニケーションの複雑さや楽しさ、面白さについて、会場のみなさんとの質疑応答やクロストークを通して考えを深め、シンクタンクユニットとしての方向性を探ります。

学生の皆さんや一般の方の参加も歓迎いたします。ぜひご参加ください。

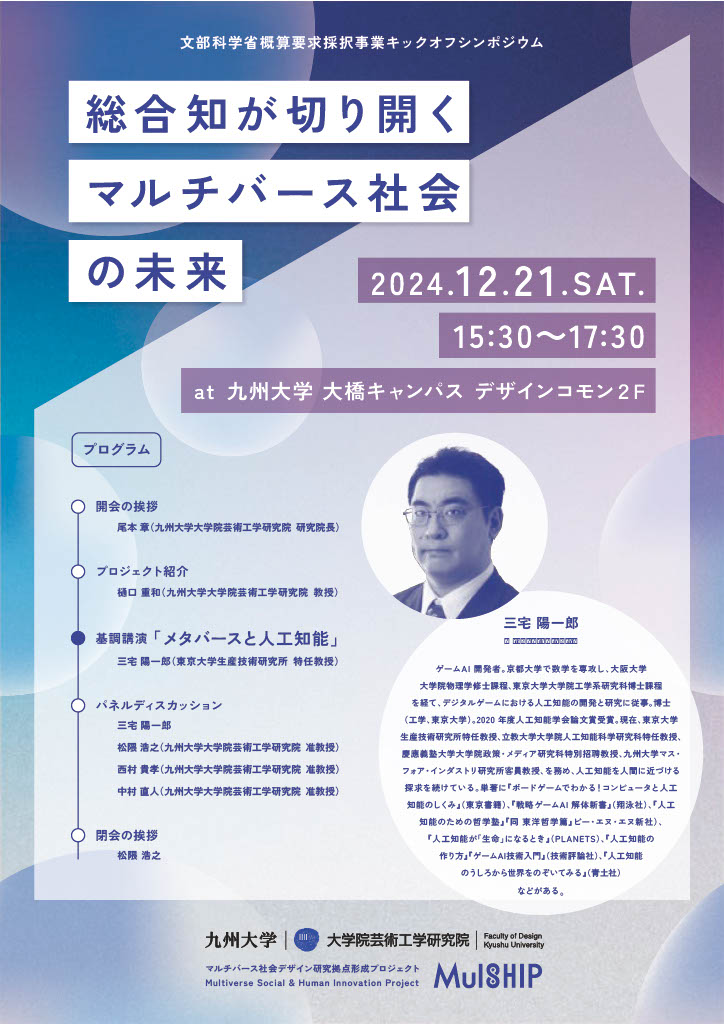

九州⼤学未来社会デザイン統括本部第4回シンクタンクユニット研究会

■日時:2025年2月7日(金)17:30~19:00(開場17:00)

■会場:九州大学大橋キャンパス デザインコモン2階

(〒815-8540 福岡県福岡市南区塩原4-9-1、西鉄天神大牟田線「大橋」駅より徒歩5分)

■開催方法:会場+オンラインのハイブリッド開催

会場での参加を推奨しますが、来場が難しい方のために配信も行います。

■定員:会場参加80名、オンライン参加は定員なし

■参加費:無料

■お申し込み:事前のお申し込みが必要です。

下記QRコードまたはURLよりアクセスし、申込事項の入力をお願いします。

申込フォーム >>> https://forms.office.com/r/248d0wBa6T

申込QRコード

■

プログラム:

<進行MC>若林宗男

17:30- 開会挨拶、主旨説明

17:35-

基調講演 橋本 美穂 氏(通訳者) 講演タイトル「通訳におけるクリエイティビティとは?」18:35- 質疑応答・クロストーク

閉会挨拶

■主催:九州大学未来社会デザイン統括本部シンクタンクユニット

■お問い合わせ:

九州大学 企画部 社会共創課

E-mail: shiromizu.yuki.942@m.kyushu-u.ac.jp

登壇者プロフィール:

橋本 美穂 はしもと みほ

1975年アメリカ・ヒューストン⽣まれ。幼少期をサンマテオで過ごしたのち、帰国し神⼾市へ。兵庫県⽴神⼾⾼等学校卒業後、慶應義塾⼤学総合政策学部でアジア経済開発学を専攻。卒業後はキヤノン株式会社に総合職として⼊社し、コピー機などの事業企画を担当。同社に勤めながら通訳者養成学校夜間コースを修了し、⼊社9年⽬に通訳者になることを決意。2006年に退職し、⽇本コカ・コーラ株式会社の社内通訳を1年間務めたのち、フリーランスの会議通訳者となる。得意分野は⾦融、IT、マーケティングなど。これまでに担当した案件は6000件以上、顧客社数は800社を超える。2017年6月4日放送の「情熱⼤陸 第957回: 通訳者・橋本美穂」 に出演。2019年4⽉より2024年3⽉まで CNN ENGLISH EXPRESSで⼈気コーナー「英語にないなら作っちゃえ!」を5年間連載。2023年4⽉に単⾏本『英語にないなら作っちゃえ!これで伝わる。直訳できない⽇本語』を刊⾏。

若林 宗男 わかばやし むねお

美しい風景写真を見ると撮影場所に行きたくなるヒトの習性に着目し、絶景写真が誘客に貢献するプロジェクトを推進。2018年に始めたFacebookグループ「絶景九州」には、毎月1,000枚超の写真が集まる。英台日の三言語で写真説明を作成し、毎日発信を続けている。

国際基督教大学(ICU)卒業後入社したテレビ東京では、海外支社第一号をニューヨークに設立し、初代支社長を務める。帰国後、「ワールドビジネスサテライト」を提案し、初代ニュースキャスターを担当。北京駐在中は、天安門事件も取材した。

現在は、事業構想大学院大学特任教授として、「経済動向と事業構想」「観光まちづくり」「修士論文ゼミ」を担当。また、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人九州通訳・翻訳者・ガイド協会理事、熊本市地域通訳案内士、福岡デザインアクション理事などを兼務。2026年2月に福岡市で開催される「第21回世界観光ガイド連盟(WFTGA)会議 2026」では、実行委員会の渉外・資金担当部会長を務める。