大橋キャンパスの学生“芸工サポーター”が中心となり運営する留学生の交流イベント「ウェルカムパーティー」について、芸術工学府音響設計コース修士1年 久住香奈さんがお伝えします。

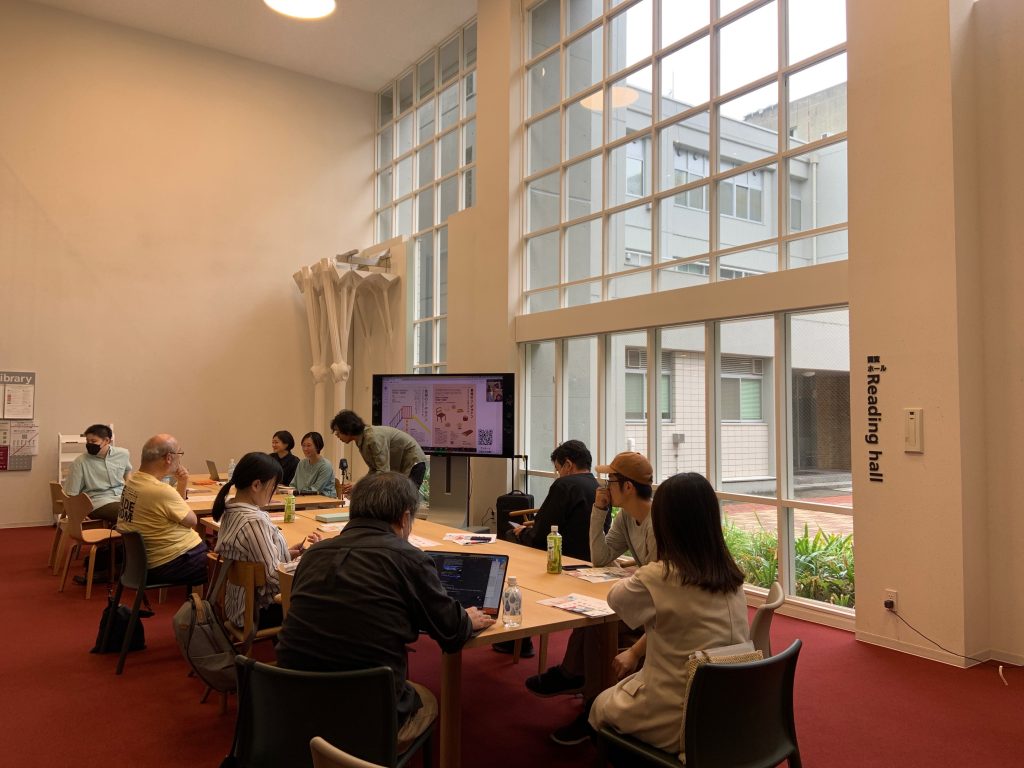

今年の10月にもたくさんの新入留学生がキャンパスに来てくれました。よって九州大学大橋キャンパスのManlyにて今年度2回目となるウェルカムパーティーを開催することができました!芸工サポーター10人、新入留学生17人、在学留学生13人、日本人学生10人の合計50人が参加してくれました。前回よりも参加者が多く、パーティーは大成功となりました。

最初にアイスブレイクとしてビンゴゲームを行いました。一般的なビンゴゲームとは一風変わり、ビンゴシートには「ピザが好きな人は誰ですか?」や「あなたと同じ靴のサイズを持っている人は誰ですか?」など、25の異なる質問が25のマスに含まれており、その人の名前を埋めていくゲームです。同じ列に5人、質問にあてはまる人を見つけることができれば勝ちです。このゲームによってお互いを知るきっかけになったことでしょう。その後、私たちは「2 Truths 1 lies(2つの真実と1つの嘘)」というゲームを行いました。6つのグループに分かれ、各グループで1人が自分自身に関する3つのことを言います。ですが、そのうち1つは嘘、2つは真実で、他のメンバーはどれが嘘かを当てなければなりません。ゲーム中、たくさんの笑い声が聞こえ、さらに交流を深めることができました。その後、カフェテリアのスタッフがおいしい料理を提供してくれました。ハラルやビーガンの方向けの料理も用意し、みんなが食事を楽しみながら会話し交流することができました。

パーティーに来てくれた学生たちは、日本、中国、台湾、インドネシア、イラン、オランダ、ドイツ、アメリカ、ブラジル、グアテマラなど、出身はさまざまで、とてもグローバルに交流することができました。それぞれの母国語は違っても、英語でコミュニケーションを取ることで言語や文化の違いを共有することができました。留学生にとって、このパーティーが新しい友達を作る場となり、留学生活でもし何か困ったことがあれば助け合えるような関係性を築けたなら幸いです。日本人の学生にとっても、このイベントは留学生と交流できる貴重な機会となったことでしょう。普段の生活では言語の壁が立ちはだかり、留学生と十分に会話を楽しむことにハードルを感じるかもしれません。ですが、このパーティーでは、ゲームや食事を通してリラックスした雰囲気の中でコミュニケーションを楽しむことができます。

このパーティーは今学期の始まりのイベントに過ぎません。11月5日の芸工祭でも留学生の交流イベントを出展します。ウェルカムパーティーに来て楽しいと思ってくれた方やこの記事を読んで少しでも興味を持ってくださった方は、是非一度参加してみてください!

<Writerについて>

久住 香奈

私は九州大学大学院芸術工学府音響設計コース修士一年です。

卒業後のデンマーク留学のため英語とデンマーク語を勉強しています。芸工サポーターになってから、さまざまな留学生たちとの交流を楽しんでいます。もし何か言語の問題でお困りでしたらお声掛けください。わたしが通訳します!