九州大学大学院芸術工学研究院 SDGsデザインユニットでは、「Global Goals Jam(GGJ)」を今年も開催することになりました。

2022年は福岡・京都・山口のGGJ主催者が連携して合同での実施を予定しています。

そこで、2022年9月17日(土)・18日(日)の2日間に行われるワークショップ開催に向けて、プロジェクトパートナーを募集いたします。(応募締切:6/24(金))

ご興味のある方は、ぜひこちらをご覧ください。

|プロジェクトパートナーとは?

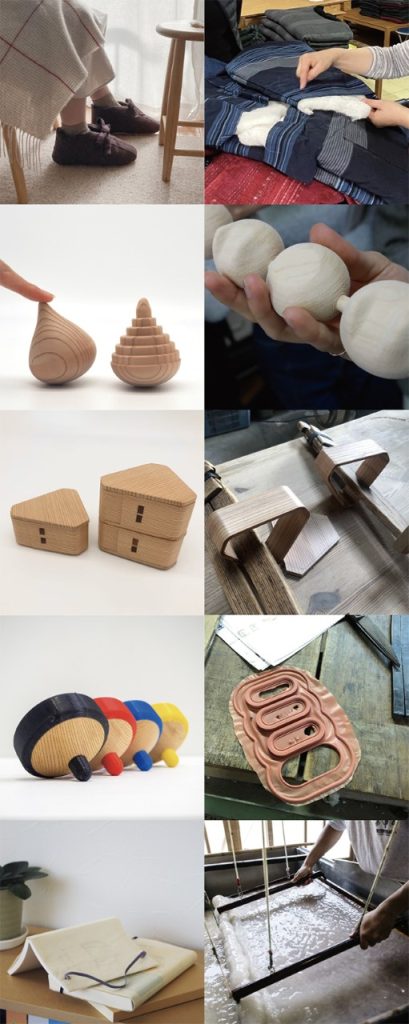

福岡・京都・山口のGGJでは、「ローカルな課題の解決を実践しているプロジェクト」に携わる方にもパートナーとして参画いただき、ワークショップへ参加される方々とともに、より具体的なプロジェクトの推進策を考えたり、ネットワーク拡大の機会をつくる等、さまざまな試みを行なっています。

【こんな方におすすめ!】

・持続可能性や社会課題に関連する活動やプロジェクトに取り組んでおり、さらにプロジェクトを加速させたい方

・持続可能性や社会課題に関連する活動やプロジェクトに取り組みたいと考えており、仲間を探している方

|Global Goals Jam(GGJ)とは

多様な市民が有志で参加し、SDGsの達成に向けたアイデアの創出を目指すワークショップで、これまで8000人以上が参加し、1000以上のアイデアが生み出されています。毎年9月に国際的に開催され、日本国内では2016年の福岡(九州大学大学院芸術工学研究院主催)での初開催を皮切りに、東京、京都などへとコミュニティを広げてきました。

■ Global Goals Jam(GGJ)全体のページ [英語]

https://globalgoalsjam.org/

■ GGJ 福岡・京都・山口コミュニティで昨年開催したワークショップのページ [日本語]

https://fabcafe.com/jp/events/global/ggj-2021_asia-tlc

■GGJ2021のダイジェスト動画

【お問い合わせ先】

九州大学大学院芸術工学研究院

ggj(★)design.kyushu-u.ac.jp

(★)を@に変更して送信ください。

| 添付ファイル | |

|---|---|

| 参照リンク |