九州大学大学院芸術工学研究院SDGsデザインユニットと九州大学未来デザイン学センターが主催する「SDGsデザインインターナショナルアワード2023」国内授賞式を、2023年11月11日(土)に開催しました。

今年度のアワードは、韓国の東西大学アジア未来デザイン研究所と連携し、「未来の子育て」をデザインしよう!をテーマに、世界17の国と地域より79の大学や高校の学生が参加し、202件の応募が寄せられました。厳正なる審査の結果、各賞が以下のとおり決定し、芸工生も受賞しております。

受賞者の皆様、おめでとうございます!

【金賞】

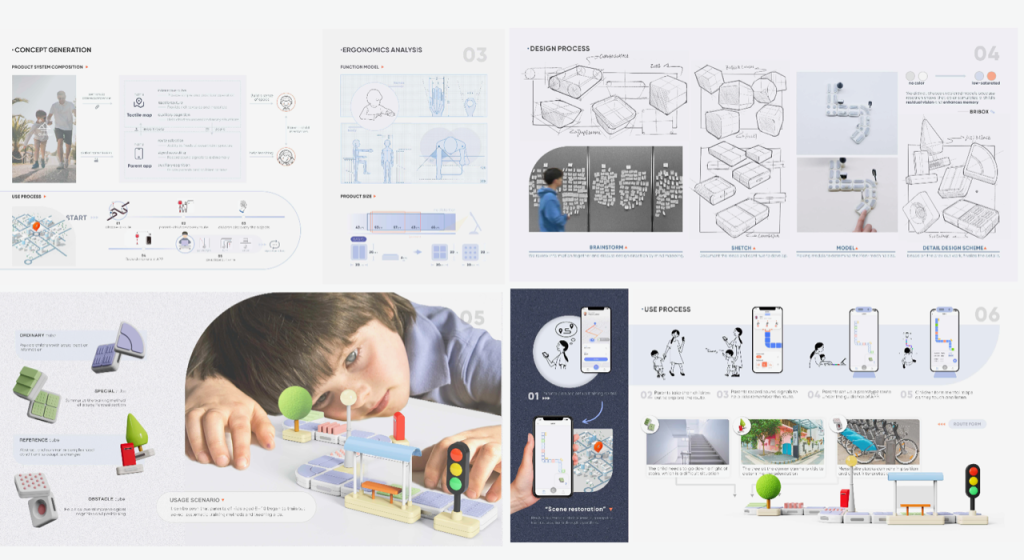

「BLOCK&MEMORY: Orientation walking ability training AIDS designed for visually impaired children」

HONGXU LUO, HAN JIAYI, and CHU XINRUI

(大連理工大学/中国)

【銀賞】

「Pieces of Peace」

Hao Cao, and Masao Oi

(東京大学)

【銅賞】

「Cosmic Education – for the past, present and future」

Shruti Umesh Chakke

(IED ヨーロッパ・デザイン学院トリノ/イタリア)

【企業賞・KMバイオロジクス賞】

「The Brave Adventure of ‘Vaccine」

木原 秀将(九州大学医学部)

Wang jia(九州大学大学院芸術工学府 博士後期課程2年)

【企業賞・ユーコーラッキーグループ賞】

「Let`s Protect the Shining Stars」

Jessica Andrade dos Santos(九州大学大学院芸術工学府環境設計コース修士2年)

Jose Aceituno(九州大学総合理工学府総合理工学専攻 機械・システム理工学 国際コース修士2年)

【高校生特別賞】

「Bottle Evo: Unleashing Creativity One Bottle at a Time」

RAEXLE ALTHEA N. FERNANDO, Alcantara, Guillermo, Dolores, Banut, Salvador

(マリアーノマルコス州立大学付属高校/フィリピン)

「G for Greenery and Geological Disasters」

Jamilla Casie Mei Orbeta, Zakia Mei Coloma, Keshia Colleen Gaño, Odessa Padron, Carleone Bruce Salvador, Rayner Johann Ramiro

(マリアーノマルコス州立大学付属高校/フィリピン)

「Kulto’ra」

Adrian Jed Cacao, Ynnah Therese Salenda, Rvee Anne Vanessa Cid

(マリアーノマルコス州立大学付属高校/フィリピン)

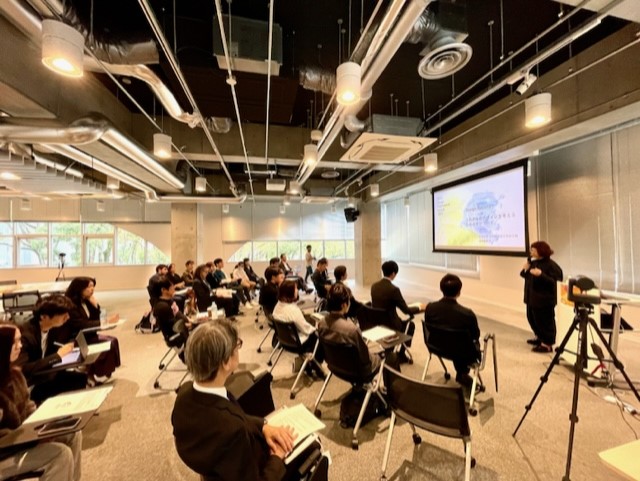

国内授賞式は九州大学大橋キャンパスの会場とオンラインで実施し、会場には金賞受賞学生代表、企業賞受賞学生、審査員をはじめ企業関係者など約40名が集まり、そのほか多くの受賞者、視聴者はオンラインにて参加しました。

基調講演では、芸術工学研究院未来共生デザイン部門 池田美奈子准教授が「これからのデザインを考えるためのキーワード」というテーマで、人新世 、人間性、共感、システム思考、共創、私たちの未来についてお話され、多くの参加者が聞き入っていました。

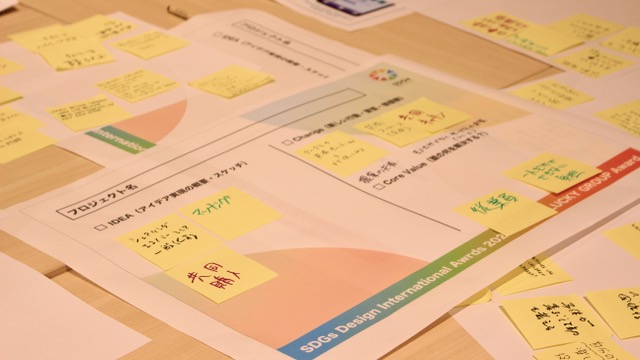

本授賞式は、単に受賞作品の表彰だけではなく、企業賞においては、受賞学生、企業の関係者、研究者、メディア関係者など多様な参加者たちが、受賞作品の社会実装の可能性についてワークショプ形式で熱い議論を行い、実装プランを発表しました。

これらの素晴らしい受賞作品が社会実装につながる仕組みを提案することも、本アワードの大きな役割とも言えます。