デザイン人間科学国際コース(博士課程)留学生 Geng-Yan Jhang(上田研究室)が Sempre Awardを受賞

2023.09.01

受賞

九州大学芸術工学部芸術工学科では、令和10(2028)年度以降の募集人員を変更します。 詳細は添付ファイルでご確認ください。

九州大学大学院芸術工学府の修士課程入試では、令和8(2026)年に実施する修士課程入試から、出願に必要なスコアを設定します。また、対象とする外部英語試験にIELTS(アカデミック・モジュール)を追加します。詳細は添付ファ…

九州大学大学院芸術工学研究院では、「The Persistent Signal: Articulating Artistic and Curatorial Practice in Sound Art」を開催します。 本プ…

令和7年度卒業予定者の研究の集大成として、卒業研究展示会及び発表会を実施します。どなたでもご覧いただけますので、ぜひご来場ください。 ※開催日時や場所は、各コースや内容により異なります。詳細は添付のファイルをご確認くださ…

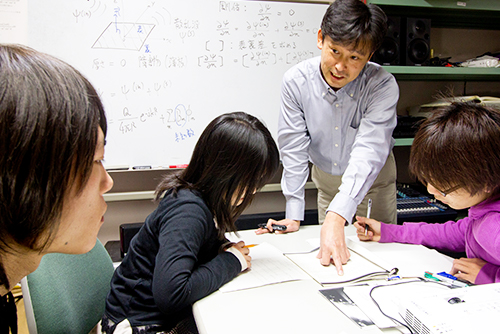

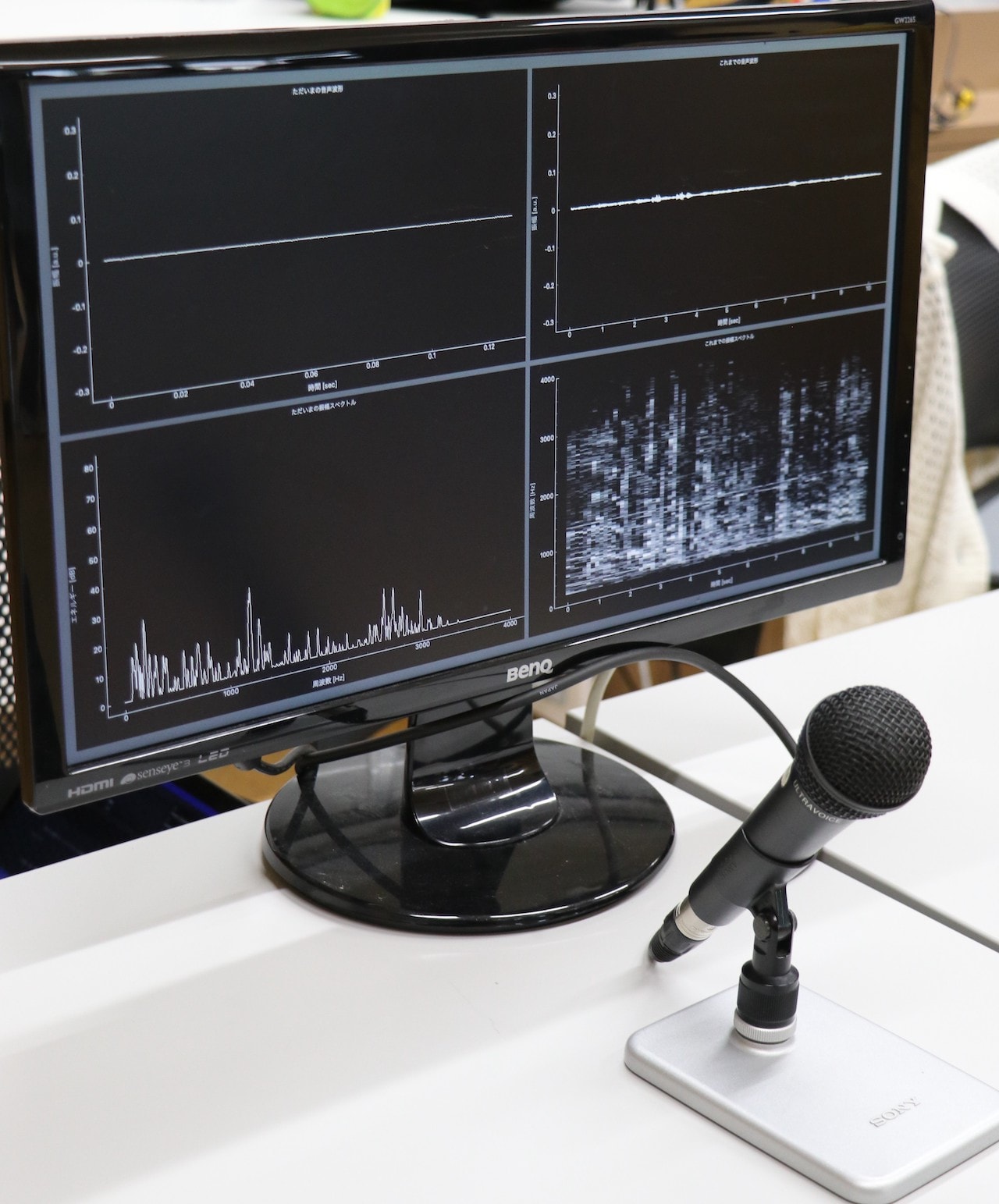

現代社会において、音文化に対する深い理解を備え、音に対する正しい評価、人間に適合した音環境の創出、音響情報の高品質化等を高度に推進できる専門家が求められています。音響設計コースでは、音に関する芸術工学の視点に立脚し、人間に適合した音環境の創出、音響情報の高品質化、音に関する芸術文化の創造を実現できる人材の養成を目的としています。そのために、音響設計に関連する芸術、科学、技術の高度かつ先端的な知識を修得し、その知識に基づいた基礎研究、応用研究、コンテンツ制作、実践を行う場を提供しています。

音楽・音響に関する文化的・芸術的活動に深く関わる分野

音環境における人間的・物理的側面に深く関わる分野

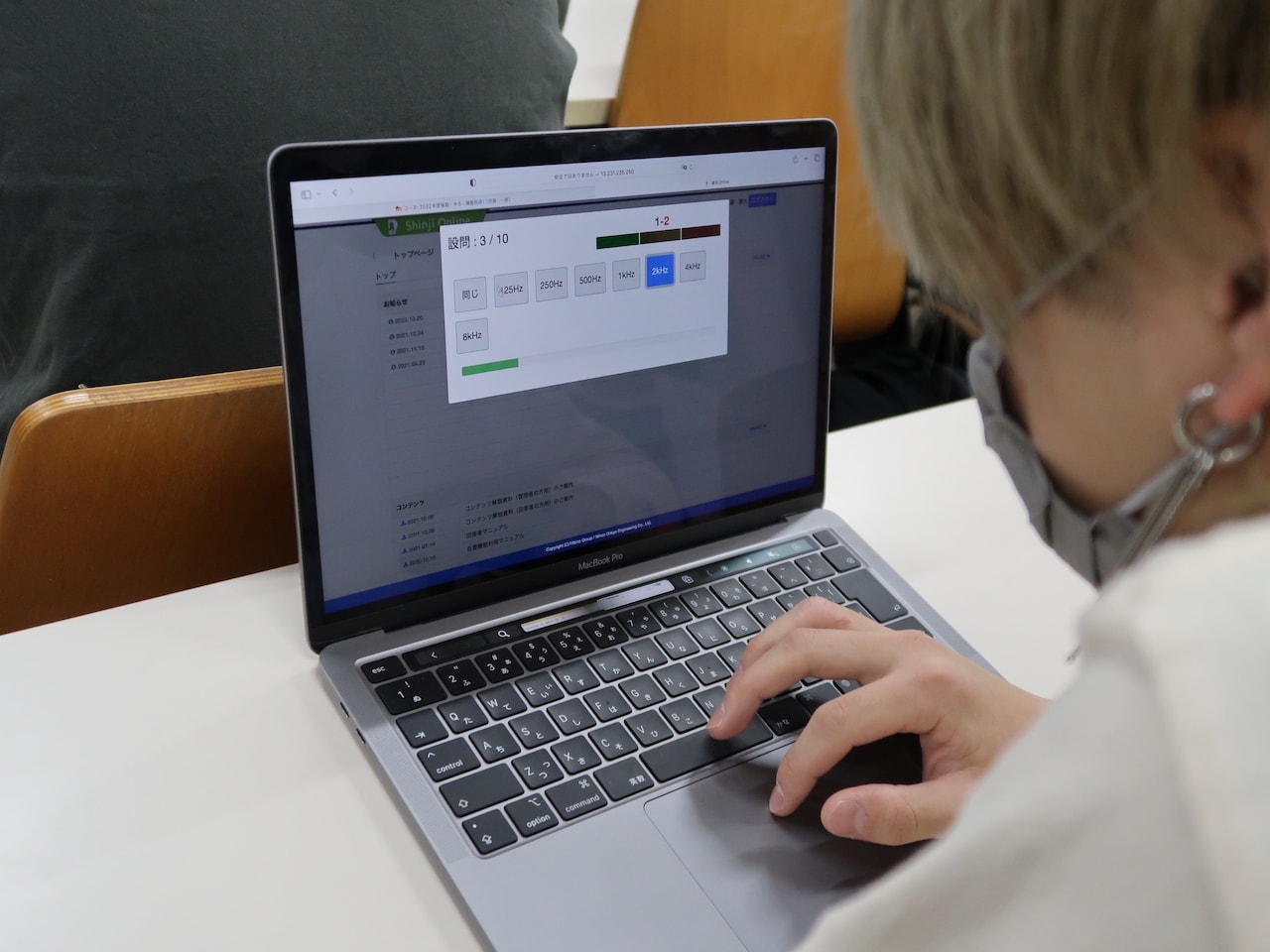

聴覚の生理・心理、音響信号や音響情報に深く関わる分野

1 年次

アクティブ・ラーニングを重視する科目、ICT国際社会に必要な能力の向上を目指す科目、言語運用能力習得と異文化理解を目指す科目、専攻教育につながる基礎的知識と様々な分野の思考法を学ぶ科目、ライフスキルの向上を目指す科目などの基幹教育科目を通して、主体的な学び・協働を中心に培います。また、デザインリテラシー科目を通して芸術工学の基礎を、コース演習科目を通して音響設計の第一歩を学びます。

2 年次

多様な知識の獲得と学びの深化を目指す科目(高年次基幹教育)や学術英語、デザインリテラシー科目などと共に、音文化学、音響環境工学、音響情報科学のすべての分野について、必修科目であるコース基礎科目を集中的に学び、音響設計の専門家として必要な基礎知識を身につけます。さらに、コース演習科目やコースにまたがる横断的な科目の履修を通じて、総合的に課題を解決するために応用する能力を養います。

3 年次

音文化学、音響環境工学、音響情報科学の各分野の専門科目を通して、音響設計の専門家としての専門知識を深化させます。加えて、3分野にまたがる横断的な科目群、音響コース以外の他コースにまたがる横断的な科目群、そして音響実験を通して、音に関する専門知識を統合し、独創的な仮説を検証する能力や音を生成する能力、他者との協働により社会の複合的な課題を解決する能力を養います。

4 年次

卒業研究およびインターンシップを実施することで、音に対する鋭い感性と、他分野との融合も視野に入れた高度な専門的知識を兼ね備えた、総合的な設計能力を養います。音に関連する芸術、科学、技術的な側面と人間や社会との関わりを理解し、専門的知識を応用して、実社会に存在する課題を総合的かつ実践的に解決する能力を身につけた上で、卒業論文または卒業作品を提出します。

| 教員名 | 職名 | 専門分野 |

|---|---|---|

| 尾本 章 | 教授 | 建築音響学 |

| 鏑木 時彦 | 教授 | 音声情報処理 |

| 鮫島 俊哉 | 教授 | 音響工学 |

| 高田 正幸 | 教授 | 音響心理学、音響工学 |

| 西田 紘子 | 教授 | 音楽学 |

| REMIJN, Gerard Bastiaan | 教授 | Perceptual Psychology |

| 上田 和夫 | 准教授 | 聴覚心理学、聴覚認知心理学 |

| 河原 一彦 | 准教授 | 音響システムの性能評価に関する研究 |

| 城 一裕 | 准教授 | メディア・アート |

| 山内 勝也 | 准教授 | 音響心理学、騒音環境学 |

| 吉永 幸靖 | 准教授 | 画像処理、信号処理 |

| 井上 尚久 | 助教 | 建築音響学、計算音響学 |

| 曽村 みずき | 助教 | 音楽学(日本音楽史) |

| 蓮尾 絵美 | 助教 | 認知科学、音楽心理学 |

| 北條 知子 | 助教 | 実験音楽、サウンド・アート |

| 村上 泰樹 | 助教 | 聴覚情報処理 |

| 若宮 幸平 | 助教 | 音声科学 |

半数以上が本学大学院等に進学して専門知識を深め、研究を発展させるほか、学部卒業、大学院修了後は、音響通信機器・電機・楽器などのメーカーをはじめ、建築音響・騒音制御関連、ソフトウェア、通信関連、企業内の研究所など、音に関わる様々な企業において活躍することが期待されています。